隆昌路,362号。

一座“口”字型的五层公寓楼静默而立。粉刷一新的灰色外墙难掩公寓的苍老气息,阳台上从四面八方旁逸斜出的晾衣竿和走廊里林立的违章“小炮楼”无声地倾诉着这里的生活细节。

隆昌公寓,这座接近90岁高龄的老建筑去年刚完成大修。当年,因为酷似电影《功夫》中的“猪笼城寨”而惹来的喧闹和猎奇,随着时间的推移,已归于平淡。如今,留给这里居民的只剩下在生活碾压下的无奈和习以为常。

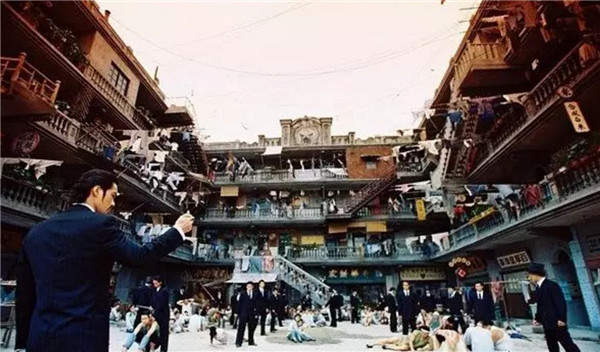

■整个建筑呈口字型,坐东朝西,很像《功夫》里的猪笼城寨。摄影:何雯亚

■电影《功夫》里的猪笼城寨。来源:电影资料照片

在网络上键入“隆昌公寓”四字,立即可以跳出大量搜索结果。

其中以《杨浦区地名志》里的这段描述最为详细——隆昌公寓位于上海杨浦区隆昌街道中部,隆昌路362号,1932年工部局(The Municipal Council的中文翻译,意思为市政委员会,是清末外国侵略者在中国设置于租界的行政管理机构)在格兰路(今隆昌路)平凉路口建格兰巡捕房,并在巡捕房北部建造巡捕公寓,大门设在今隆昌路上,坐东朝西,进大门有天井,天井四周是住房,从二层起,每层有走廊环通,东西两侧各有楼梯,并附有电梯,住房有煤、卫设备,1943年改名:隆昌公寓。

解放后,巡捕房南侧成为杨浦区公安分局办公场所,隆昌公寓则成为职工宿舍。后来,便有了更多社会人员住了进去,共250多户人家。再后来,这座寂寞多时的历史建筑却阴差阳错地因为一部香港喜剧片迎来了它并不期待的关注。

……

时隔几年,游人和摄影者已很少来此参观采风。然而,一走进隆昌公寓的大门,我依然感觉到了居民深深的戒备。

除了底楼,公寓每一层楼都有一个环形的公共走廊,很多居民都将水池、厨房挪至此处,在走廊上择菜、洗衣。任何一个陌生人的闯入,都躲不过他们的眼睛。显然,我的到来,立即让他们嗅到了一股不属于这里的气息。

■从楼上往下看,任何人的行动都可一览无余。摄影:何雯亚

二楼偏北方向,一个中年男人正坐在走廊里吸烟,他居高临下地冷眼盯着站在天井正中的我,不发一声,却给我一股无形的压迫感。三楼一个头发灰白的老太太闲坐在走廊里磕瓜子,可无论我走到哪里,她的眼睛始终没有离开我身上半寸。四楼一个中年男人怀抱一个婴儿,沿着环形走廊慢悠悠地一圈一圈转着,正试图将孩子哄睡。

天空下着濛濛细雨,公寓里非常安静,但这安静的空气里却似乎飘散着一种叫做“生人勿近”的味道。

我沿着扶梯,拾级而上。慢慢地在每一层的环形走廊里走动,寻找那些尚未消失的岁月痕迹。老照片里那些被侵蚀得露出粒粒砂砾的水泥墙面已被重新粉刷,新的水泥磨平了那些凹凸的砂砾,也磨平了岁月的印记。不过,从每一户奇怪的楼层编号里却依然能看出这是一座英式建筑。因为英国人习惯将一楼称为底楼(the groud floor),二楼则称为一楼(the frist floor),以此类推。因此,这座五层的公寓二楼的编号是101、102、103……五楼的编号是401、402、403……

走到三楼东侧,一位满头银发的阿婆正站在走廊里洗衣服。看她一脸和善,我便试着与她攀谈起来。我得知,她自23岁从天津嫁来上海,在这座公寓里一住就是60余年。

“我们家两代人都是警察。解放前叫巡捕房,我公公当年就在巡捕房做事。”她抬头指着对面五楼西南边的一间房说,“我公婆他们最初住在4××,她那时刚生我小叔就搬到那间去坐月子了。当时那房子有管道煤气,有自来水,条件相当好。”

■当初的高档房,如今却已破落不堪,因空间有限居民把杂物都搬到屋外。摄影:何雯亚

她顿了顿,又指着三楼的一间房告诉我:“等到我嫁过来时,我们一家都搬到2××去住了。可是那一间靠公共厕所,不说味道,一大早就听到一层楼的人进出厕所的声音,和‘叮叮咣咣’刷马桶的声音。太吵了,我不喜欢,所以没住多久,我就要求搬到现在这一间来住。”阿婆说着指了指身后的房子,我看了一眼,门梁上用红色的笔写着“2××”。

“现在,就我和儿子、儿媳妇住这儿了。”她说。

提到前些年好些人跑来公寓拍照参观的事,阿婆颇不理解。她疑惑地问我:“这个破房子,有什么好拍的?”

尽管阿婆怎么也想不出个所以然,但这并不妨碍隆昌公寓对外界的吸引,甚至连影视明星也曾来这里取景拍戏。“容嬷嬷(的扮演者)在我家拍过戏的。”据阿婆回忆,剧组先后三次租用她家房子取景。

“为什么独独租用你家?你家房子有什么特别的吗?”

“因为我家房子没有被当中隔开,保留了原样。”一说这个,阿婆眼中出现了自豪的神采,“解放后,住房紧张。国家就把很多房子当中砌了堵墙,一分为二,分给两家人家住。我家是整栋楼里为数不多的几间没改动过的。”

正说着,阿婆的儿媳妇闻声从屋里走了出来,她带有些抱怨的口吻接口道:“人家都装修过了,就我们没有装修过,房间里面保持了最原始的状态,所以剧组才来借。”

“我可以看一眼吗?”我试探。

“不行不行。”她立即退回屋里,匆匆把门关上。

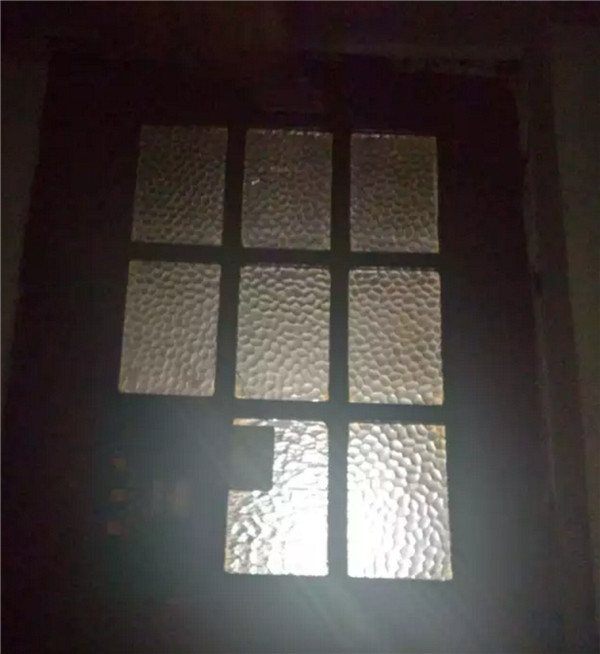

■公寓里的老式玻璃,在光线下呈现出别样的美感。摄影:李元珺