《诗经》云:

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

结婚是一桩人生大事,

今天小侬为你讲述阿拉上海人的浪漫史。

让我们将时针往回拨动40年,

看看不同年代的上海人都是怎样结婚的吧!

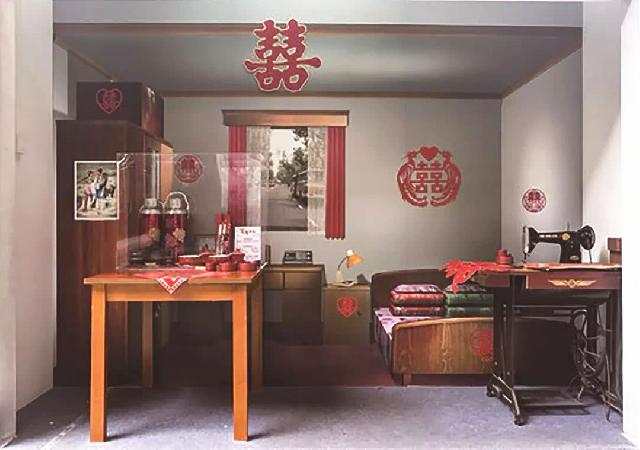

上海80年代

婚姻观念:

结婚就是一辈子的事

结婚标配:

冰箱、电视、洗衣机

上世纪80年代的上海,由于50年代生育高峰出生的孩子都到了恋爱结婚的年龄,因此结婚率就像放在热水里的温度计一样飙升。

80年代上海人三代同室、四代同堂的情况比比皆是,只要家里腾出一个房间做婚房,两个人就商量着结婚了。

结婚的标配除了“三转一响”,“72条腿”外,还要添置三大件:冰箱、电视和洗衣机。这些东西现在看来更像是家居摆设,但在那时候却是公认的结婚必备品。

作为女方的陪嫁,除了要准备可以用上一辈子的床上用品,还要有几只弹眼落睛的樟木箱,现在很多上海人家里都还保留着。

当时在上海小青年的心目中,“南京路王开”和“淮海路东方”是拍婚纱照的首选,人人家里都有一张姿势一模一样的结婚照。

所谓婚礼,就是喜酒,定下一个饭店,请亲朋好友大吃一顿。为了办场时髦而体面的婚礼,上海小青年也是挖空了心思,用足了钞票。

上海90年代

婚姻观念:

要爱情也要面包

结婚标配:

空调、电脑、影碟机

90年代正是经济腾飞时,人们的观念也有了很大的改变。自由恋爱之火熊熊燃烧,电影中那些曾被视为大胆的拥抱和亲吻,早已变得司空见惯。

在选对象时,不仅看人的相貌身高这些外在条件,物质条件也成为人们考虑的因素之一。那些经济里的弄潮儿,格外受到姑娘们的青睐。

90年代初,小年轻的婚房大多还是单位分房。当时的装修也不贵,1万块钱就能把新家搞得像模像样了,几乎家家人家都是把衣柜直接打在墙上。

随着家用电器的兴起,结婚的三大件变成了:空调、电脑、影碟机。如果再买上一套音响,那可是扎足台型。小区里,如果听到谁家突然天天传出震耳欲聋的音乐声,八成是刚结婚的。

生活富裕起来了,婚礼也更加丰富多彩了。90年代的婚礼开始讲究排场,于是乎,婚纱照、花车、礼服、酒宴,逐渐成为婚礼上必不可少的元素。由此还多了一个新兴的婚庆行业,全方面操心着人们婚姻的全过程。

上海00年代

婚姻观念:

爱了就结婚,不爱就离婚

结婚标配:

房子、钻戒、蜜月旅行

跨入新世纪,上海80后成为了结婚主力。在结婚这件事上,80后可谓是感性与理性并重。

他们普遍认为,经济实力和爱情在婚姻中同样重要。会为爱结婚,也会为了爱的不存在而离婚。

网恋、闪婚闪离、试婚、裸婚、隐婚、经济适用男……这些老早听也没听过的时髦新名词,被大家广泛讨论着。

进入21世纪,反倒没有了公认版本的结婚“三大件”,可谓见仁见智。父母出首付+小夫妻俩贷款,是很多80后购买婚房的方式。

如果说90年代结婚讲排场,00年代结婚则更加“以人为本”。光是拍个结婚照就有中式、西式、韩式......画上美美的妆,棚里棚外的照,累并快乐着!

婚礼的形式更是让人眼花缭乱,草坪婚礼、西式婚礼、集体婚礼……只有想不到,没有做不到。旅行结婚也成了许多情侣热衷的结婚方式。

上海10年代

婚姻观念:

结不结婚是我的自由

结婚标配:

我们要的只是爱情

近10年,是90后闪亮登场的10年。爱的接力棒已经传到了90后的手上。结婚的花样那就更多了!大家不再喜欢模板化的婚礼程式,开始追求起了只属于自己的独一无二的婚礼。

许多人感叹,90后生在了最好的时代。物质富裕,,资源丰富,随手一抓都是机遇。如今的90后,彼此之间的差异很大。有人早早就结婚生娃了,也有人过着潇洒的单身生活。

我从来不想独身,却有预感晚婚。

好看的皮囊千篇一律,万里挑一的灵魂才是归属!

没有适合结婚的年龄,只有适合结婚的感情。

结了婚,不一定就幸福;不结婚,也并不意味着不幸。

手机不好玩还是零食不好吃,为什么人一定要谈恋爱一定要结婚?

看,这就是90后对待结婚的态度——我不想凑合。他们对婚姻的要求更高了,对无爱的婚姻不会忍受。

对于90后来说,房子并不等于安全感,而是在等一个契合的灵魂。

不止90后,将来会有更多的年轻人这样想:不是不想结,而是没找到相爱的人。只好把结婚的日期无限延长了,直到相伴一生的人出现。

不同年代的结婚观念,

折射出了我们生活的变化。

你有怎样特别的结婚记忆吗?

不妨在留言区跟大家一块分享哦!

钱确实重要,

但重要不过爱你的人。

愿所有人都能收获自己的幸福。