1993年,年轻的台湾歌手黄舒骏首次来到内地,第一站就是上海。打开酒店房门,看到桌上摆着一本油印本的《罗大佑黄舒骏作品研讨会论文集》。

时隔多年,黄舒骏还清晰地记得当时的震撼。

那时候两岸还没有很开放,大陆是我们很多人认为一辈子都不可能去的地方。我不但人到了,而且我知道有这么多人已经听过我的歌,还因此写了一些这么深刻的论文,这对我是极大的肯定和尊敬。

为两位只闻其声、未见其人的歌手,正儿八经地写论文,开研讨会,关注他们的行程,这是当年上海的资深文艺青年们,用以表达内心热爱的方式。

那般的热爱,和那样的表达,随着时光流转,已经变得稀缺,也因此,弥足珍贵。

那是只属于某个特定时代的印记。

2012年,黄舒骏应邀担任东方卫视选秀节目评委,此后逐渐将演艺事业的阵地迁到上海。

今年9月,融合黄舒骏众多经典曲目编剧制作的原创点唱机音乐剧《马不停蹄的忧伤》,在上海大剧院上演。

这时,距黄舒骏创作这首歌的年份,已经过去了30年。

当我们再次唱起——有没有那么一首歌,会让你轻轻跟着和,牵动我们共同过去,记忆从未沉默过。

有的,一定有的。

回望过去40年,不同的人耳边回荡着的,可能是不同的歌,但我们曾经共同拥有过,那些闪亮的日子。

1978年,邓丽君的民间传播 有人凭双喇叭收录机,娶到漂亮老婆

就像冯小刚在电影《芳华》中呈现的那样,早在1978年之前,以邓丽君为代表的“靡靡之音”已经悄悄进入内地。而作为中国流行音乐起源地的上海,在这方面更显示出了得天独厚的优势。

上海资深音乐媒体人、上海音乐家协会流行音乐专业委员会副会长、曾经参与创办上海电台音乐台“流行歌曲排行榜”(1989)和“中国原创音乐榜”(1994)的徐冰说,除了福建和广东,当时上海有收录机和磁带的家庭比例,在全国来看算很高的,

跟内地其他城市特别不一样的是,很多上海家庭多多少少都有点海外关系,请亲戚们往回邮寄磁带,人家还是愿意的。然后,你总可以在弄堂附近,找到一个家里有收录机的小伙伴,一放学,大家都涌到这家人家听歌。

徐冰

家住浦东三林塘、当年正上初中的徐冰清楚地记得,学校里一位平时不显山露水的教工,居然花半年工资买了一台三洋收录机,立刻成了学生心目中“特别有品位、上档次”的人物。

“我们村有位退伍军人,家里条件并不好,但他退伍时买了一台两喇叭收录机。据说就是因为有这个收录机,他娶到一个在乡亲们看来很难追上的漂亮姑娘当老婆。那时候的上海,你家里有收录机,你喜欢听流行音乐,就等于说你对精神生活有追求,你是走在时代前沿的人物,人家会给你高看一眼的待遇。”

在听了多年“硬、强、高、响”式的歌曲之后,这种抒情的“靡靡之音”打动了无数听众。

上海市民对这种属于新时期的音乐形式的喜爱和推崇,也在不经意间塑造了整座城市的文艺气质,并催生了流行音乐在上海的迅速崛起。

上海各种非公开场合,只要有收录机的地方,就一定有邓丽君的歌曲,此外还有刘文正、高凌风等台湾歌手的作品。当时内地有超过一半的女歌手,都是靠翻唱邓丽君的歌曲起家的。

按照徐冰的说法,

这股以邓丽君为标志的流行歌曲的潮流,也从侧面反映出改革开放的时代背景和推进方式:从下而上,从民间到官方。

邓丽君的正版盒带直到1990年代初期才被引进,比内地歌迷最为邓丽君倾倒的时间,晚了15年。

1980年初,中央人民广播电台文艺部、《歌曲》杂志编辑部联合举办“听众喜爱的广播歌曲评选”活动,最终评选出来15首歌曲,李谷一一个人占了4首,包括著名的《妹妹找哥泪花流》《边疆的泉水清又纯》《洁白的羽毛寄申请》和《绒花》。

上海歌手朱逢博,则凭借电影插曲《永远和你在一道》,榜上有名。

“南朱北李”,共同开启了中国流行音乐的新时代。当然,“流行音乐”是我们今天的说法,当年更普遍的称呼,是“通俗歌曲”。

1979年 朱逢博《蔷薇处处开》内地最早《橄榄树》版本来自她

1979年,广州太平洋影音公司成立,结束了内地只有中国唱片公司一家的局面。该公司出版的第一盒立体声卡带,就是朱逢博的《蔷薇处处开》。

这张专辑收录了18首歌曲,以老上海经典曲目为主,还有被称为“美国民歌”的《铃儿响叮当》、“日本民歌”《悄悄话》、“苏丹民歌”《您好》等。

这是新中国第一盒立体声卡带,同时也是新中国第一张个人专辑。在当时中国家庭录音机拥有量极少的情况下,当年销量即超过百万张。研究者们将这张专辑的出版作为公认的起点,来推演中国当代流行音乐的发展脉络。

一家广州新开的唱片公司,怎么会首先选择一位上海歌手出专辑?徐冰分析说,当时太平洋的音乐编辑在上海音乐圈有很多朋友,这张专辑主打的又是老上海金曲,而朱逢博在当时国内有辨识度的歌手当中是可以排进前三的,选择她可以说是顺理成章的事情。

朱逢博1960年毕业于同济大学建筑系,因为偶然一次在工地上的表演,被以特殊人才调入上海歌剧院任歌唱演员。其成名作是为芭蕾舞剧《白毛女》中“喜儿”一角担任主伴唱,经典唱段《北风吹》迄今无人能出其右。

但朱逢博的歌唱天赋并不局限于民歌,无论是老上海流行曲《夜来香》《蔷薇处处开》,还是台湾校园民谣,以及将外国歌曲翻唱成中文,她都能够信手拈来。在同时代女歌手们都还在翻唱邓丽君时,朱逢博率先翻唱起了台湾校园歌曲。

1981年,朱逢博先后推出两张台湾歌曲翻唱专辑《我的情诗》和《轻问》,声情并茂的低吟浅唱,广受歌迷欢迎。很多内地60后、70后们最早听到的《橄榄树》版本,正是出自朱逢博。

朱逢博曾在回顾这段辉煌时表示:

记得在上世纪70年代末,我第一次从中央人民广播电台收到一批台湾校园歌曲的资料时,用震撼两字来形容当时的心情是一点也不为过。

清新别致如诗般的歌词、朴素和独特的表达视角、宽阔和缤纷的生活层面,让这些以钢琴或吉他伴奏的听似十分简单的旋律,如涓涓细流般从我心间流过,使我这一直被灌输着以颂歌为己任的头脑突然感悟到什么是歌唱艺术的本真。

……我决意要把小歌当大歌来唱,像对待欧洲古典艺术歌曲般作了极细致的分析。”

后来的事实证明,朱逢博的眼光和选择都是非常精准的。要知道,李谷一在1983年央视首届春晚演唱《相恋》之后,还被当做“靡靡之音”的典型批判,相比之下,校园歌曲显得既清新,又安全。

秉持对“本真”的热情,朱逢博还率先演唱了内地作曲家谷建芬创作的《清晨,我们踏上小道》和《脚印》,拉开了内地校园歌曲的大幕。

1984年,张行《成功的路不止一条》从他开始有了“歌星”这个概念

“震撼”过朱逢博的吉他弹唱和台湾校园歌曲,也受到越来越多年轻歌迷的喜爱。

徐冰还记得,1980年代初,在上海的公园和校园,已经可以看到留着背头、穿着喇叭裤和尖头皮鞋、背着吉他的年轻人了。

以‘社会青年’为主,也有看不惯的上海人叫他们‘流氓’,其实人家真没干过什么坏事。就连他们喜欢的吉他,也一度被认为是‘黄色乐器’。

有一天,一家乐器经销单位到上海音乐学院找到谭冰若教授,问:吉他这种乐器到底能不能卖?仓库里积压了几千把吉他怎么办?

谭冰若当时就说:吉他是一种乐器,哪有不能卖之理。1982年,谭冰若在《文汇报》上发表文章《为吉他正名》,引起极大的社会反响。

有了谭冰若的纠偏在前,才有了1984年上海举办全国吉他大赛的可能性。

1984年8月3日,上海电视台播出“首届青年吉他大奖赛”开始报名的消息,吸引了许多年轻人的目光,一大批吉他好好纷纷参赛。名噪一时的歌手张行,正是这次大赛吉他弹唱组的冠军。

中国唱片公司上海分公司趁热打铁,推出张行的首张个人专辑《成功的路不止一条》,收入《迟到》《一条路》等台湾歌曲。这张专辑在短短两个月时间内卖出了350万盒,也带动了全国性的城市吉他弹唱热潮,之后出现了形形色色的吉他大赛。

冯海宁

1985年,由中国电影乐团上海籍歌手许丽娟主演的电影《路边吉他队》,就记录了上海某工厂青年职工的吉他人生。

1984年9月28日,国内第一个吉他爱好者团体——上海市吉他协会正式成立,谭冰若担任第一届协会会长。

《成功的路不止一条》的风靡,还有技术方面的因素。1984年进入中唱上海担任音乐编辑的冯海宁回忆说,当时中唱上海刚刚引进了24轨的录音技术,首次就用于张行专辑,

当时上海的录音设备和技术是国内最好的,这张专辑能甩同时期其他卡带好几条马路。我们去北京,圈子里的人都在问,这盒带子是怎么做出来的,层次这么丰富,音色这么好。

跟张行同时,以《请到天涯海角来》一曲成名的沈小岑,也是上海滩最受欢迎的歌手之一。徐冰说,正是从张行、沈小岑这批歌手开始,歌迷心目中才有了“歌星”这个概念。

他们跟朱逢博那批歌手相比,有明显的不同。朱逢博是从文艺院团出来的,属于歌唱家,天赋好,基本不需要修音;而他们是野生的,上海很多茶座、歌厅都有驻唱歌手。

另外,朱逢博这批人有得天独厚的背景优势,很多影视剧组都偏向于找他们演唱插曲,不太会来找这些民间歌手。

从朱逢博到张行,1980年代的前半段,台湾校园歌曲占据了内地流行乐的绝对主流。同一时期的香港乐坛还以粤语歌为主,只在广东、福建影响较大。

后来随着《霍元甲》《上海滩》《射雕英雄传》等港剧席卷而来,其中的主题曲家喻户晓,才带动了内地歌迷对粤语歌的喜爱。

直到1980年代末,广东改革开放的成果初现,广东话在央视春晚上出现,唱粤语歌顺理成章地成了一种时髦。

而这时,香港已经看到了内地广阔的市场潜力,转而唱国语歌迎合内地受众了。

1989年,创建“流行歌曲排行榜”流行音乐首次有了市场风向标

从1980 年代开始,与流行音乐相关的唱片工业、电台节目、音像杂志、消费市场、歌迷会组织等,上海都走在了全国前列。

1981年,上海电台在国内率先播送立体声调频节目。同一年,上海音像公司成立。

1983年,上海声像公司成立。

随着香港歌手张明敏(1984)、台湾歌手费翔(1987)先后亮相央视春晚,歌迷对港台歌手的好奇和热情达到前所未有的巅峰。

1987年10月,对上海乃至全国音乐爱好者意义重大的杂志《音像世界》,在衡山路739号诞生。

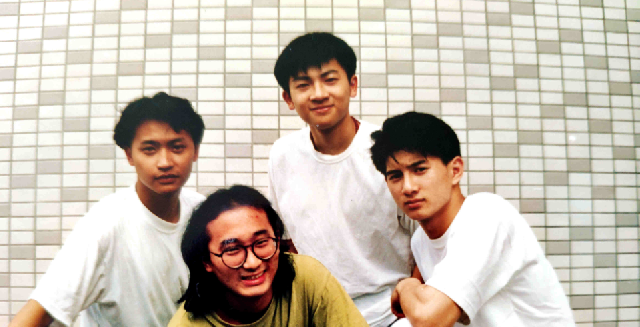

张磊与张学友

这是国内第一本音像娱乐大型月刊。

曾任《音像世界》执行主编的张磊说,除了华语音乐,《音像世界》是最早把欧美流行音乐介绍给国内歌迷的专业杂志。早在1988年,《音像世界》就推出王晓峰、章雷主持的“对话摇滚乐”专栏,这是国内最早关于欧美摇滚乐的系统介绍。

那时内地对港台音乐管得还比较严,倒是欧美音乐不怎么管。我记得有好几期港台歌手的封面都被换掉了,还会查内页有多少比例是关于港台的,如果这个比例高,也会要求撤掉部分内容。

《音像世界》迅速集结了内地最专业、最优秀的音乐写手,并陆续开出推介最新专辑的“唱片街”、内地真正意义上的首个“乐评”、关注幕后的“录音录像棚内外”、介绍欧美流行和摇滚乐的“ROCK&POP”等专栏,无一不受到读者好评。

1992年,《音像世界》的发行量已经高达25万册,风头一时无二。

1989年,《音像世界》经过正式注册登记,成立内地首个歌迷会。会员以高中生、大学生、刚刚走上工作岗位的年轻人为主,本市正式会员加上外地联系会员,最多时将近3000人。

正式会员中包括后来成为知名音乐媒体人的张明、范立、阿彦、曹峻、费强等人,联系会员中则有王晓峰、白岩松、科尔沁夫、游威(南都华语金曲榜总策划)、吕革(青岛电台)等人。

忆往昔峥嵘岁月稠。

张磊与王菲

徐冰和张磊不约而同提及,当年上海的歌迷会是全国整体素质最高、资料门路最广的。除了《音像世界》歌迷会,《上录音乐万花筒》也有歌迷会,上海几乎每所大学也都成立了自己的歌迷会。也只有这样的歌迷,在这样的时代背景之下,才会专门凑到一起,为罗大佑黄舒骏开一个作品研讨会。

在位于延安路近茂名路的中国图书进出口公司上海分公司,能看到当时内地难得一见的港台、海外报刊杂志,一度成为上海歌迷的集散地。

门市部隔壁弄堂里的“拷兄”扎堆,堂而皇之地帮歌迷收费拷贝盒带,当然也不时会被警察冲散。不少老资格、有资源的“拷兄”,都与音像杂志、电台建立了密切联系。

1989年,徐冰进入上海电台音乐台,担任名牌节目“上录音乐万花筒”的音乐编辑和监制。

“节目中用到的很多音乐素材,都是听众自发提供的,每个音乐编辑手上都有几个很有花头的听众,其中就有资深‘拷兄’。我们在每周广播电视报上和在节目中,都会提一句比如‘本周六晚节目音乐由某某听众提供’,表示感谢。节目播出之后,每周总有老朋友、老同学找我,请我帮忙翻录某一期节目中的歌曲。”

在各类港台乐坛动态当中,“排行榜”这一形式引起了徐冰和同事们的强烈兴趣。

张磊与叶倩文

1989年7月15日,“上录音乐万花筒”推出“流行歌曲排行榜”,成为内地流行音乐传播的又一大事件。从第一期榜单中,我们可以得见当时最热的曲目:

1、赵传《我很丑,可是我很温柔》,2、童安格《其实你不懂我的心》,3、张国荣《侧面》,4、周华健《寂寞的眼》,5、王杰/叶欢《你是我心口永远的痛》,6、王杰《是否我真的一无所有》,7、张国荣《由零开始》,8、叶倩文《祝福》,9、张学友《Linda》,10、许冠杰《阿郎恋曲》。

——清一色都是港台歌曲。

每周 “流行歌曲排行榜”的榜单,都会被内地和港台媒体纷纷转载,成了海内外唱片公司了解市场的风向标,更是歌迷购买、拷带的最佳指南。

张磊与苏有朋

早期榜单完全由听众票选,节目组每周能收到一两千封来信,听众们为各自喜欢的歌手踊跃投票。到了第10期(1989年9月8日-9月14日),10首中居然有5首是谭咏麟的歌,而粤语歌则占了8首,这个榜单在香港刊发后也引起一片哗然。

徐冰笑言,当时上海街头到处可见广东话补习班,唱粤语流行歌也是一种时髦,香港乐坛的谭咏麟、张国荣之争也已经传到内地。

就在谭咏麟“垄断”排行榜之后不久,张国荣的歌迷也集体发力,而电台编辑们也开始制定相关规则,避免此类尴尬现象再次出现。

下篇请点击→《上海流行音乐四十年再回首——来日纵使千千阙歌,亦绝不可使我更欣赏》

征集

值此改革开放四十年之际,新闻晨报、周到APP联合上海市档案馆,公开征集见证生活变迁的老物件并公开展出。广大市民可以通过捐献、借展等方式参与。入选者可以获得上海市档案馆颁发的参展证书。

请扫描下方二维码了解、参与,与全上海一起分享你的老物件和老故事。点击此处了解详情→