“就比较封闭,色彩很单一的。如果你稍微打扮一点、穿得好,人家就会觉得你思想有问题,这人有小资产阶级思想了。”

“你可以看到台下观众,有一部分睁大了眼睛,嘴巴半张着,看得就是非常入神的感觉。其中一部分男性观众,想看又不敢看,抬头看看,又立马收住眼神往下看看,特别害怕被别人看出他非常想看的那种心态”。

人们对美的追求可以追溯到洪荒时代。美,是能够使人们感到愉悦的一切事物。人们在审美,也在“被审美”。

改革开放,开启了国人审美的新纪元。自此以后,国人的自我与他人审美像按下了快捷键,在短短40年中,遍历了他国百年乃至更长的“审美成长线”。上海作为东方巴黎,国内最大的城市之一,始终引领着这场“美的革命”。

而这场审美革命,又是从服饰开始的。从千人一面的“灰、白、蓝”中山装,到“街上流行的红裙子”,从借来的西装到喇叭裤、的确良假领子,从第一只服装模特儿队到维密秀,上海人勇立时尚潮头,不断开创炙手可热的“美丽尤物”。

随着改革开放的深入与经济的实质性腾飞,人们不再满足于服装色彩、款式、流行元素的更迭,开始烫发、修指甲、进美容院修饰脸颊。对于自我的审美要求,从简单、大面积服饰呈现出的良好观感,细化到眼角眉梢、唇色肤质。

美的理念与实践在不断打破旧有藩篱。打扮修饰不再局限于“女为悦己者容”。万千女性可以骄傲地喊出“为取悦自己而容”,男性也可以“花里胡哨”,可以越来越多地在市面上找到、选择适合自己的化妆品。整形开始流行,和众多产业一样,最新的高科技不断被纳入成衣、护肤产品。

可以说,搭载新一轮的科技浪潮,人们正比以往任何时候都更无差别地步入“美的新黄金时代”。

皮尔·卡丹带来模特队

刘彩萍长得标致水灵,通过千人竞争的面试,成为上海第一丝绸印染厂的一名模特儿,但是至今她都记得当时的忐忑不安。

上世纪七八十年代,上海处在改革开放从计划经济转入市场经济的转折衔接处。上海人一面守着计划经济时期的老传统,“做人家”地过着小日子,一方面也接受着改革开放带来的新鲜和震动。

“后面回去不敢跟我妈妈讲,”刘彩萍笑着回忆几十年前,“我生怕她骂我。因为她说你读书读好了,出来要找一份好一点的工作。怎么做模特儿?生怕她思想上面不肯接受嘛”。“生活当中你那个时候,如果穿得太出挑,人家背后有人会指指点点。”原上海服装公司时装表演队队员朱晴表示。

1978年,法国时装设计师皮尔·卡丹以游客的身份第一次来到中国时,看到的景象与1972年意大利著名电影导演,安东尼奥尼记录下来的《中国》别无二致。改革开放前,在上海最繁华的商业街南京路上,老百姓的穿衣单调、简朴,颜色就是灰、蓝、白、黑,款式也大同小异。光看服装,甚至连男女都很难区分。

退休职工杨莹玥回忆起那段岁月不无感慨,“就比较封闭,色彩很单一的。如果你稍微打扮一点、穿得好,人家就会觉得你思想有问题,这人有小资产阶级思想了。”爱美之心,人皆有之。但是当时没有条件,只能有什么穿什么。

一年之后的1979年,皮尔·卡丹受到邀请,带着法国与日本的模特儿再次访华。这次,他带来的那些穿着时髦衣裳,在舞台上走来走去的高个儿美女,让台下的观众目瞪口呆。

1980年,上海就组建了中国大陆的第一支模特队。当年模特还不是老百姓能接受、能认同的职业,所以就称为上海服装公司时装表演队。据上海音像资料馆的史料记载,当时服装公司时装表演队第一批队员都是从公司下属的80多个工厂里挑选的。那些表演队员一面在厂里做工,一面集中起来训练和表演。

“你可以看到台下观众,有一部分睁大了眼睛,嘴巴半张着,看得就是非常入神的感觉。”上海著名服装设计师叶红光还记得当年的情形,其中一部分男性观众,想看又不敢看,抬头看看,又立马收住眼神往下看看,“特别害怕被别人看出他非常想看的那种心态”。

不管怎样,人们心中开始种下了一颗种子。服装可以多姿多彩、凸显性别与差异。

早期的美宝莲纽约柜台

电影里的美丽衣裳

像开了闸的洪水,潮流在这块大地上飞转——那种在自学和自给自足中的追随与变换。

电影是不可或缺的“时尚宝典”。1980年放映的《庐山恋》,除了电影本身的内容吸引人之外,很多人还注意到了女主角在剧中更换的那二十几套美丽的衣裳。

“中国大陆老百姓穿衣服,刮起一种很清新的风。女主角张瑜要多漂亮有多漂亮。而且这个服装,我们讲究翻行头,一套一套行头,翻了几十套呢。那时候不要说太伟大咯,什么一次可以翻这么多行头”。服装设计师李霞芳亲历并见证了那个学习过程。

这些美丽的服装大多采购于香港。电影上映后,会“做人家”的上海人首先想到的就是对照女主角的服饰买布料,自己驳样裁衣。做成功了以后,穿在身上,对着镜子横照竖照、竖照横照,不知有多满足。

为了给自己缝制漂亮衣服,当时新华书店的各种服装裁剪书、绒线编织书,成了最受缝纫机爱好者欢迎的书籍,有的单本甚至卖到1000万本。由于服装品牌还没有起来,人们的服装款式以抄为主,大家就照着服装裁剪书自己制作,或稍加改变。

在很多上海人的家里,至今仍保存着当时买来的服装裁剪书。书店里服装裁剪书的热销,掀起了一股全民做衣服的热潮。

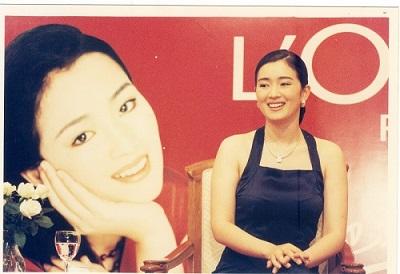

欧莱雅代言人 巩俐

喇叭裤、假领子和红裙子

在很多人的记忆里,当时最时髦的衣服,是蝙蝠衫、连衣裙、踏脚裤、喇叭裤等(带有铆钉、亮片),还有浪漫的带花边的、带蕾丝的衬衫。

上海人有自己的穿着习惯。时兴的喇叭裤,像牛仔裤,“老外穿起来都拖在地上,踩得那个一塌糊涂最好看,北京女孩就这么穿,完全照老外穿法。我们上海女孩,她会把它翻起来,而且翻好几次,翻得整整齐齐。”东华大学服装与艺术设计学院教授包铭新说。

上海人民还发明了假领子(也称节约领)。假领子用最少的布料维持上海人的体面,是上海人对中国服装史的贡献。市民徐庙娥解释,“假领头有好几种,有些是尖角领、有些是圆领,还有装花边的,每天以领头为标准翻花样。穿这件衬衫就换这个假领头,穿那件衣服换那个假领头,配套的”。那时候的男人如果能穿上妻子或者女友做的假领子,是件相当让人羡慕的事情。

假领子为“美”而生,但也有尴尬之处。穿假领子的人外套是不能脱的,一脱就露馅了。上海第一丝绸印染厂厂长石中善至今还记得,他曾经穿“的确良”假领子所遭遇的尴尬。当时他谈外贸生意,一到宾馆看人家外宾都脱衣服,只留一件衬衫;但是他不能脱,“脱了假领头多难看。嘴硬说不热不热,实际上都是汗”。

到了1984年,沿用多年的布票被取消,棉布、絮棉敞开供应。同年上映的电影《街上流行红裙子》中,纺织女工也大胆地穿上了鲜艳的红裙,走出工厂走上大街。那翻飞的裙摆,跳动的色彩,青春的笑容,洋气且让人羡慕。

1984年女孩子穿的裙子开始有百褶裙,上面烫了很多褶子,一褶子一褶子,上海市民殷自力一边回忆着一边双手一掐,仔细地比划。“裙子开始各种各样颜色出来了,红的、绿的、粉的、墨绿的。对当时老百姓冲击很大。”

“穿出个性,穿出时髦”成为人们的新追求,并愿意为此豪掷资金。1986年的时装展销会上,上海市民拿出平日里省吃俭用的积蓄,与当下“双十一”的阵仗别无二致,眉头都不皱一下地“买买买”。在只有732米的华亭路上,第一个个体服装市场每天约有10万人光顾,每个摊位平均要卖掉三四千件衣服。