1931年11月19日,一架途经山东的飞机,因大雾弥漫、难辨航向而撞山坠毁,随其一起陨落的还有诗人徐志摩。

徐志摩走了,却没有带走有关他的争议。很遗憾,到了今天,似乎他可爱、热血的面目已经隐退到肯了解他的人脑子里,而“渣男”变成了他坊间流传最广的标签。

徐志摩突然逝世的消息经由报纸扩散开来。妻子陆小曼得到消息时昏厥过去;众多好友不约而同的跑到胡适的家里,“拭泪相对,默然围坐”;张幼仪跑来给徐志摩操持葬礼;林徽因在半个月后发表了篇《悼志摩》,回忆起徐志摩最后说的每句话,在四年后,林徽因又写了篇《纪念志摩去世四周年》……

“志摩的最动人的特点,是他那不可信的纯净的天真,对他的理想的愚诚,对艺术欣赏的认真,体会情感的切实,全是难能可贵到极点,” 我之所以相信林徽因评价的客观性,是因为极其地统一,徐志摩以“可爱”、“纯粹”、“孩子的天真”这些美好的字眼出现在了包括胡适、蒋复璁等朋友的悼念里。

志摩先生的一生是在新与旧的拉扯中,孩子似的无惧无畏往前的一生。孩子般的性格成就了他在诗歌中的浓烈情感,成就了朋友眼中独一份的徐志摩,但这样的性格注定他无法在诗歌以及生活的道路上走得更远,悲剧收场似乎是冥冥中的注定。今天是志摩先生逝世87周年,谨以此文悼念。

除了内心所向 无甚可顾

在徐志摩去世后的很多年里,他的表弟、台北故宫博物院院长蒋复璁先生常常说起一些往事,“志摩对朋友,个个都好,他有股热力吸引人,叫人感动,永不能忘。1930年我出国,限于经费,不能成行,他到处为我奔走设法,虽然没有成功,他的热心,到今天我还是感激的。”

徐志摩为人十分的纯粹,他的热情、不顾一切都是在纯粹之中的,交友如此,求学如此,即便是在他的感情生活中亦是如此。

有一段广为人知的故事。1915年,浙江一中毕业的徐志摩辗转北上求学,因着家里的缘故得以住在“福叔”蒋百里家,当时的蒋百里是军界要人,两人虽然在年龄、身份上相差甚多,但却能从军事谈到政治,甚至谈到婚姻观,而徐志摩后来做出留洋的决定,和蒋百里也有很大关系。可以说徐志摩视“福叔”为至交好友,因此当蒋百里身陷囹圄被关押起来的时候,徐志摩直接扛着铺盖卷跑去陪蒋百里坐牢。

因着这份热忱,徐志摩总能结交许多的名士,并在同这些人无所不谈的交往中,知识体系和价值体系得以不断扩充。

1920年徐志摩在美获得文学硕士。留学两年时间里因为对美国资本主义社会的掠夺性的厌弃,和对英国哲学家罗素的崇拜,他果断放弃了获得博士头衔的可能,跑到英国预备追寻罗素,不巧的是,当时罗素已经离开英国,寻人未果的徐志摩在英国留了下来。

在那里他认识了狄更斯和林长民。狄更斯是位善于借小人物来批判现实社会的伟大作家,而林长民自不必说,除了林徽因父亲的身份外,在彼时也是位有名的政治人物。在剑桥大学一处阁楼上,徐志摩和狄更斯聊爱与真的希冀、聊对浪漫主义作家的推崇……徐志摩十分喜欢这种思想的碰撞和信仰的肯定,时常守在阁楼楼梯口等待狄更斯,他说:“是因为他(狄更斯),我才能进到康桥享受这些快乐的日子,而我对文学一书的兴趣也就这样固定成型了。”

林长民长徐志摩21岁,两人算得上忘年交。因为狄更斯并不常在阁楼,所以徐志摩拜访林长民的频度要更高,而他和林徽因的情感也是在这一过程中确立的,和林家的交往给予了他精神上的愉悦和满足。

为了斩断徐志摩和林徽因的感情,林长民带着林徽因回到了北京。1922年,徐志摩像当年放弃求学美国一样放弃了在英国的学习,为爱回国,而此时的林徽因已经与梁思成确立关系。徐志摩在追爱不得意后,将精力扑在了文学创作上,同时,他发起创立了新月社,主要是网罗志同道合的朋友,包括胡适、林长民、陈西滢。每每徐志摩在外遇到聊得来的朋友,他都会把人家拉到新月社这个基地交流,也不管人家是否办好入会手续和交没交入会费,他们不太在意经营管理。

直,或者说只管自己内心的追求,是他的优点,亦是缺点。在郭沫若发表的诗中,他爱用“泪浪滔滔”描述心中的痛楚,徐志摩看完觉得无论痛到什么境界都不可能有如浪一般的泪,过于夸张,于是写了一篇《坏诗、假诗、形似诗》并公开发表,这引起了郭沫若和成仿吾的不满。成仿吾直接发文嘲讽徐志摩,徐志摩看后非常委屈,他觉得自己只是纯粹的业务讨论,之所以如此直接,是没有把郭沫若当作旁人啊。

蒋复璁在后来回忆徐志摩说:“志摩之为人也。略无城府,人无贤愚,一视同仁,若不知人间有险恶与可惜可惧者。……志摩重感情,往往不问是非,不计利害,唯以一念真诚,追求神圣之理想世界……”

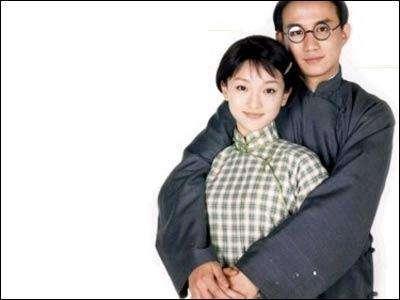

林徽因、陆小曼都是想象中的女神化身

徐志摩一直是矛盾的。他出生在浙江硖石的商人家庭,最早接受家塾教育,这不仅奠定了他的古文根基,也给他灌输了传统思想。之后,伴随着北上求学、留洋、交友,他的思想才逐渐偏向传统文化的另一面,他对婚姻的决绝也正是随着“爱、美、自由”的确立。

早期,徐志摩为了能外出求学而接受了家庭的安排——迎娶张幼仪,在初见张幼仪时,他评价其是“乡下土包子”,选择性忽略张幼仪接受过教育这一事实,婚后的徐志摩很少同张幼仪说话,他总是躲避着自己的妻子,在张幼仪生子不久后,认为已经完成父母任务的徐志摩毅然北上。

在新旧思想的交锋中,这一时期的他选择向传统文化妥协。妥协和开心接受是两回事,所以他一直冷淡张幼仪,这样的情况一直维系到1922年两人离婚,那一时期,受到文化名流的婚姻观的影响,徐志摩彻底追求有爱的婚姻,离婚、恋爱、再结婚都是这一思想的贯彻。

林徽因的出现只能算是加速了徐张离婚的进程。两人相识于英国林长民的居所,彼此因为对方身上的才情而相互吸引,但林徽因及其父亲很是介意徐志摩结过婚这件事,而此时的徐志摩已经同福叔、梁启超、罗素、狄更斯等无数名人一遍遍的讨教过婚姻话题,相比在浙江硖石时期他有了比较清晰的思考和认知,这从他阐述离婚的一段话可见:“无爱之婚姻无可忍,自由之偿还自由,真幸福亦必自奋斗自求得来!彼此前途无限……彼此有改良社会之心,彼此有造福人类之心,其先自做榜样,勇决智断,彼此尊重人格,自由离婚,止绝痛苦,始兆幸福。”因是,林徽因不是摧毁徐张婚姻的炸弹,即便不是林徽因,自有李徽因、张徽因。

对此,林徽因十分透彻,她曾说徐志摩爱的并不是真正的她,而是想象中的林徽因。只有这样的说法才可以解释徐志摩在感情上的疯狂。

徐志摩的第二段婚姻是为人诟病的。他和陆小曼相识时,陆小曼还是王赓的妻子。蒋复璁的讲述是,徐志摩住在上海新新旅馆时,他的父亲前来探望,因为深知父亲希望徐志摩和凌叔华结婚,所以徐志摩就将凌叔华写给自己的信件拿给父亲看,戏剧性的是他错拿成陆小曼的,导致一旁的王赓脸色大变,也就有了接下来王庚和陆小曼离婚的事情。

徐志摩娶陆小曼在道德传统面前是不被容许的,徐父断了对徐志摩的经济援助,证婚人梁启超新婚当天责难并预言这段婚姻不会幸福。如此为什么徐志摩还是坚持和陆小曼的婚姻呢?一是陆在徐心中是女神级的人物,即便结婚当天陆小曼因为徐和张幼仪的交往而恶言相向的样子,破坏了徐志摩心中的梦;二,徐志摩认为王赓和陆小曼是因为他的缘故而离婚的,所以他要担起这份责任。

蒋复璁说这就是徐志摩忠厚的地方。是忠厚还是其他什么,时至今日争议还很大,但有一点是一以贯之的,就是不顾一切的追寻心中的信仰,只是在这过程中他的确伤害了很多人。

常说一分钱逼死英雄汉,徐陆的婚姻不算幸福。陆小曼对金钱是没有概念的,这始于她的原生家庭,而父亲切断了徐志摩夫妇的经济来源后,徐志摩不得不到处授课供养陆小曼,他把一月所得得绝大部分寄给生活在上海的陆小曼,因为陆小曼不肯随徐志摩去北京,导致徐志摩不得不往返北京上海两处,他为了节省路费,找朋友弄了点免费的机票。

有一说法是陆小曼直接导致了徐志摩的死。徐志摩最后一次返回上海,是为了处理陆小曼出轨戏子翁瑞午的问题。他在上海的家只待了一晚,就于第二天一早急忙赶到南京坐邮政机回北京,一是下午要给学生授课,二是晚上要出席林徽因在协和小礼堂的讲座。

离家前,陆小曼动容的劝徐志摩以后不要再坐邮政机,不太安全,而自己会改掉大手大脚的习惯,将钱留作徐志摩往返的路费。

不安全,一语成谶。1931年11月19日,搭载徐志摩的那辆飞机撞山,同他一起遇难的还有两位飞行人员。如果偏要给徐志摩的死找一罪魁祸首,我觉得不是陆小曼,究其根本是他性格里的孩子气。这一性格虽成就了纯粹的伟大的诗人,但也毁灭了作为人的徐志摩的一生。

那颗时代的明星就这样落幕了,腹诽也好赞誉也好猛地都没了对象。相熟的人缓了很久才接受了胡适的宽慰:“那样的死法也许只有志摩最配。我们不相信志摩会‘悄悄的走了’,也不忍想志摩会死一个‘平凡的死’,死在天空之中,大雨淋着,大雾笼罩着,大火焚烧着,那撞不倒的山头在旁边冷眼瞧着,我们新时代的新诗人,就是要自己挑一种死法,也挑不出更合适,更悲壮的……”