火腿、鸡脯、冬笋、三种极鲜的食材,先批薄片,再切成直径不到0.5毫米的细丝,食材事先煮熟,切丝,为了扩大食材与汤汁的接触面,蒸制过程中,三种味型同时释放,融为一体。细致的刀工,更能让食材呈现出独特的美感……这道上过《舌尖上的中国》的经典本帮菜“老八样”之一的“扣三丝”正是在浦东三林古镇一家本帮菜馆里拍摄的。

为让这座历史绵延千年的古镇焕发出新的生命力,三林镇政府将对古镇核心的三林老街进行有机更新,恢复老街昔日的古朴、热闹与整洁。除了将着浓墨于代表当地特色的龙狮文化打造上,在老街里,还会打造一处非遗展示中心,向大家展示三林的美味、老街的记忆、非遗的文化。

曾经繁华而今低调的千年古镇

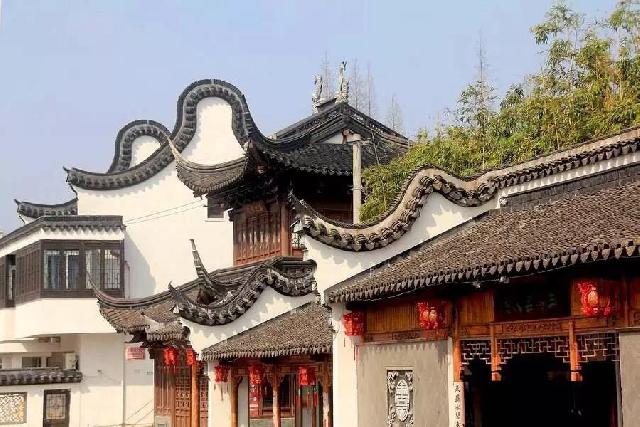

依水而建的三林古镇老街逶迤绵延,质朴优美的石桥、白墙黛瓦、深宅大院演绎着三林的繁华古韵。

据《西林杂记》记载,北宋年间,福建人林乐耕携二子居西林、中林、东林,开垦并建三林庄,创启三林塘港文明之先河。

在历史上,三林就有“长街三里、店铺千家”的美称。古建筑遗存有30多幢,周围寺观20多座,特色桥梁10多座,镇上深宅大院有“三珠堂”、“念祖堂”、“鸿宝堂”等近20所,可惜久历沧桑,依然完好者寥寥无几。

此外,三林还是中国民间艺术之乡、中国龙狮运动之乡,尤其是舞龙,已成为一张响亮的文化名片。还有城隍出巡、中秋祭月等民俗仪式也十分引人注目。

然而,与朱家角、七宝、枫泾、南翔等名镇相比,三林古镇在许多人看来似乎更像是一个只闻其声不闻其人的远方亲戚。虽然知道它的存在,却少有熙熙攘攘的人群,也从不见其出现在各大热门景区之列。

三段式打造“新”三林老街

古镇的未来在何处?自从张立新就任三林镇党委书记后,这个问题就久久盘旋脑中。

“古镇是块宝,打造得当,将大大提升三林的形象;同时古镇打造也要慎之又慎,避免走入逛吃逛吃的千镇一面。”张立新这样告诉记者。

在充分调研和专家论证后,三林镇确立了“龙狮之乡、活力小镇;海韵江南、民俗风情”文化品牌主题,将通过老街三段式开发和三林塘港南北岸互动交融,打造一个兼具人文、社交、生态等多元化功能的三林老街,既满足市民生活娱乐的需要,又可以整体提升文化影响力。

其中,三林塘港北岸的老街三段式结构开发是此次老街有机更新的重点。具体而言,东段为上南路到三新路,主要承担着衔接大都市与老街中段核心区的过渡作用,将结合现状打造商业开放区、“国学”教育区和游客接待区三大功能区。西段是从长清路到济阳路,规划将其打造成水网汇流、绿地环绕的现代化生态、商业交融地。

■老街效果图。

■核心段将以“三街三弄”的巷道肌理为架构。

中段为三林老街的核心段,起于三新路止于长清路,是老街有机更新的重中之重。张立新告诉记者,在考虑历史及对现状充分评估后,将以“三街三弄”的巷道肌理为架构,以“五堂四宅”的传统建筑为载体,撑起整个核心段。

“通过硬件建设优化街巷里弄的步行体系,同时,通过保留、修缮和改造,将保护建筑和周边环境作为一个整体,恢复院落结构和建筑形制,力求还原历史原貌。”张立新如此表示。

泛着舟进老街,民俗文化将成打造亮点

众所周知,三林镇在历史长河里的商贸繁荣,和其母亲河“三林塘港”关系密切,这条河流始终见证了古镇的岁月变迁。

这次,在老街的有机更新中,水将被赋予更丰富的内涵。

三林是中国龙狮运动之乡,拥有国家级非物质文化遗产项目“浦东绕龙灯”。而在中国传统文化中,龙又是和水相亲的一种神兽。因此,三林将会利用当地的天然水系,开辟一条三林塘港水上旅游线,形成水上文化空间线路。通过水上龙狮文化、水上龙舟皮划艇等项目,来吸引市民与游客。

如今,从地铁六号线三林站出来就是三林塘港上南路段,从那到老街的路说短不短、说长不长,依靠车辆接驳,似乎少了些许趣味。于是在规划中,沿线将打造5座码头。未来,出了地铁站,坐着小船沿着三林塘港,摇到三林老街。

除了水上,岸上也不能少了龙狮文化的体验。“三林老街将被改造成为以龙狮文化为主题的活力文化体验空间”,张立新表示,未来,不仅要让“看舞龙来三林”的观念深入人心,更重要地是让市民与游客体验一番舞龙的滋味。

事实上,这两年,三林在龙狮文化上的推广上不遗余力。张立新常说:“三林不能只有一条龙,得有百条千条龙”,这百条千条龙正是群众舞龙的基础。通过每年举办社区龙狮趣味赛、学校社区龙狮展示赛、幼儿园龙狮亲子赛等百姓龙狮活动,这项活动的参与面正在不断被扩大。

在非遗展示中心,感受“舌尖上的三林”

因为上了《舌尖上的中国》,三林本帮菜声名远播。但事实上,本帮菜只是三林饮食文化与海派江南饮食文化的一个部分,在三林,还有很多舌尖上的美味——肉皮、酱菜与崩瓜等。这些在老街的规划中,作为美食代表,将被统统纳入到非遗展示中心中去。

就拿崩瓜来说,外观翠绿、肉质细嫩、汁多肉薄。因瓜皮又薄又脆,指甲稍微用力一掐就会崩裂,故得此名。同时,崩瓜在运输过程中的损耗率非常高,加上崩瓜植株娇嫩,对生长环境要求较高。因此,价格也比一般的西瓜高上许多。一度,只有富裕人家才消费得起。

说起来,崩瓜还有一段多舛的历史。

解放后,崩瓜一度种植很多,但由于后来实行计划种植,崩瓜收购价和其他瓜种无异,瓜田面积越来越小。1976年,三林崩瓜彻底绝了种。一直到1978年,上海农业科学院从海外引回原种,由老瓜农试种,久负盛名的三林崩瓜才得以重见天日。

1979年,三林崩瓜试种2.1亩,当年上市32担,特供锦江饭店。后来,产量逐年增多。但比起旺盛的市场需求来说,还常常供不应求。2013年,崩瓜的种植技艺被列入第四批浦东新区区级非物质文化遗产名录。

再说大家熟悉的三林本帮菜代表“老八样”——本帮扣肉、咸肉扣水笋、扣鸡、本帮蒸三鲜、红烧鳊鱼、扣三丝、小葱肉皮、扣蛋卷,这“老八样”并不是一味的浓油赤酱,多年来,三林本帮菜吸收了广帮菜的清淡爽口、苏锡帮的重油重糖和淮扬菜的精细刀工等各种长处。其中最典型的莫过于“扣三丝”,用鸡脯丝、火腿丝、竹笋丝做成,上盖一块香茹,用高汤蒸煮,正是上过《舌尖上的中国》的那道美味。

除了这些美食记忆外,三林还有看家的“三宝”、“三绝”、“三特”,三宝为:三林崩瓜、三林本帮菜、三林酱菜;三绝为三林瓷刻、三林标布和三林刺绣。三特为:三林舞龙、“三月半”圣堂庙会、城隍出巡。

这些,都将在未来的三林老街一站式体验到。

专家说:龙狮文化、美食文化是最好的外延载体

在规划方案的设计中,三林镇还请来了华东师范大学人类学与民俗学研究所教授田兆元对于民俗文化的提升进行把关。

田兆元告诉记者,三林作为民俗文化的地标之一,在他眼中是不可多得的好料作,在避免陷入千镇一面的尴尬中,三林可以通过打磨,赋予三林古镇更多的文化内涵。例如具有国际国内影响力的三林舞龙,有关如何做好“龙文化”研究,传播推广“龙文化”,做好“龙文化”产业的推广等等思考得不够深入。

三林古镇由西林街、中林街、东林街组成,三林塘港横贯古镇东西,整条老街长度大约近500米,浓缩了丰富的浦东文化。但在如何通过政府的引导和监管进行市场化运作,做活做大三林文化市场,还需要进一步实践探索。此外,三林老街在改造提升方面,也缺乏一个有影响力的主题故事,吸引游客的话语表达不充分。

对此,张立新也表示认同,因为在他看来,一个古镇仅靠镇内力量来打造,可能财力有限,立意也有限,因此,他希望古镇的打造能被更多人关注。“古镇承载着历史的记忆,是我们能留给后人的最好财富。”