曹原,无疑是2018年华人科学界乃至世界科学界最耀眼的一颗新星。

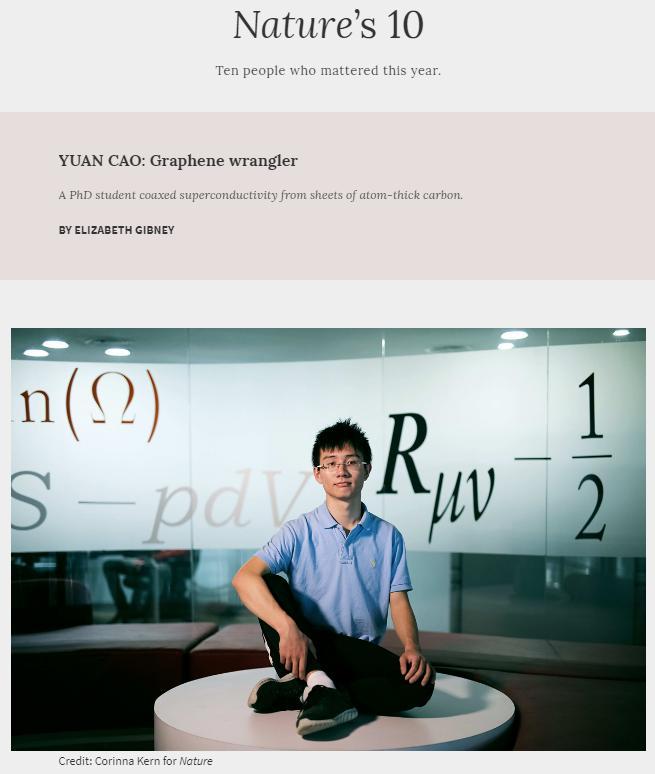

12月18日,世界顶尖学术期刊《自然》杂志发布本年度科学人物,位居榜首的是1996年出生的中国学生曹原。他本科毕业于中国科技大学少年班,目前正在麻省理工学院攻读博士。

曹原位居《自然》杂志年度科学人物榜首

早在今年的3月5日,《自然》杂志就发表了两篇以曹原为第一作者的石墨烯重磅论文。曹原所在的课题组发现,当两层石墨烯以一个1.1度的“魔角”扭曲在一起时,就会产生神奇的超导效应。

曹原能以第一作者的身份出现在论文上,表明他对这一发现有关键性的贡献。《日本经济新闻》称其为“石墨烯驾驭者”,并指出,曹原的发现开创了物理学一个全新的研究领域,有望大大提高能源利用效率与传输效率。

《自然》杂志封面照片指向曹原成果

14岁考入中国科技大学少年班,18岁进入麻省理工学院攻读博士,22岁位居《自然》杂志年度科学人物榜首。

曹原的成长之路几乎是天才儿童的范本,即便是在天才辈出的中国科技大学,他依旧活成了一个“传说”。 一位与曹原熟悉的少年班毕业生说:他实在是太强了,以前在科大就是传说级的人物。

事实上,关于曹原的天才传说,早在进入大学之前就已经开始。

曹原本科毕业时获得最高荣誉“郭沫若奖学金”

两年完成初高中教育

在考入中科大少年班之前,曹原在深圳耀华实验学校(以下简称“耀华学校”)完成了基础教育。

曹原在校期间,副校长肖甜一直都是他的班主任。她告诉周到记者,2007年,曹原加入耀华学校面向小学生的超常班,第一年按部就班地度过了小学6年级。升入初中部后,他用1个月的时间读完了初一,3个月读完了初二,再用一个学期完成了初三的课程。升入本校的高中部后,他又在一年内学完了高中三年的课程。

在她的记忆里,曹原除了超常的智力和学习能力,动手能力同样令人印象深刻。

当时,曹原最拿手的科目是化学和物理。苏铁军曾担任他初中阶段的化学老师,他记得,曹原最大的兴趣就是动手做实验。“学校的实验室都是向他开放的,他父母还允许他在自己房间里搭建了一个‘实验室’。”

在《自然》杂志为曹原撰写的文章中,他在麻省理工的导师评价其内心深处是个“修补匠”,喜欢把东西拆开重装,“每次我进他的办公室,里面都乱糟糟的,桌上堆满了计算机和自制望远镜的零件。”

曹原近期照片

在苏铁军的讲述中,十岁出头的曹原和实验之间被一系列有趣的故事串联了起来。

家里的实验室虽然搭建了起来,但化学试剂的获得依旧费了曹原不少的心思。一次,苏铁军带队参加学科竞赛,曹原在临近开考前才由妈妈载着赶到。“我就问他什么事耽搁了,他说在和妈妈谈判,他向他妈妈提出,得奖的话就得给他买一瓶浓硫酸。”

苏铁军觉得,当时的曹原有他那个年纪应有的淘气,会在教学楼的走廊里把球踢得飞起,也会为了合成硝酸银,把妈妈的银镯子放进硝酸里溶解,因为“硝酸银很贵,100克要395元,还不一定买得到。”

偶尔,曹原的这种淘气也会惹出一点小麻烦。一次,他在学校的实验室做炸药实验,一不小心炸飞了自己的左拇指指甲盖,还把实验室弄得一片狼藉。“那次还把饮水机的水桶给炸开了,然后他就拎着那个坏掉的桶来办公室找我,一副犯了大错的样子。”

苏铁军虽然只教了曹原一年的化学,但始终记得曹原向他提出过的各种奇奇怪怪的问题。“问的问题都远远超出了初中和高中的范畴,好奇心很重,学习能力又很强,他半学期后其实已经在自学大学的化学了。”苏铁军不得不常常在课堂上制止曹原高高举起的手,“我只能在课后和他一起探讨问题。”

中学时期的曹原

而在麻省理工实验室的同事们眼中,曹原尽管年纪轻轻又有些害羞,但在研究的坚持不懈上体现出了异于常人的成熟。

离不开家长和学校的通力合作

在肖甜看来 ,对曹原的培养,家长和学校的良好合作起到了重要的作用。曹原的父母一开始就确定孩子属于超常儿童,向学校提出对他的教育能不能不按照教学大纲走,学校先是为曹原提供了灵活的学制,使得他能够在初中阶段实现一年跳三级,更是在他升入高中后为他和另外两个孩子组建了一个三人小班。

曹原也向《自然》杂志表示,自己的情况并不常见,但也不特别,主要就是“跳过了中学阶段比较无聊的时期”。

耀华学校的副校长黄莹曾经负责三人小班的筹建,据她介绍,学校抽调了最优秀的教师团队,重新编写了教材和课程设置。

“我们打乱了原有的教学大纲,采用单元教学,就是把高中三年同一块的知识放在一起讲。”黄莹说,“上课模式叫反转课堂,学生要花大量时间预习,课堂上老师主要负责解答学生提出的问题。”

在黄莹看来,曹原在基础教育阶段习得的最重要的东西不是知识,而是自主学习和探究的能力,“这也是他能够取得今天的成就的坚实基础”。

当时,曹原在学科上属于全面开花,在化学、数学、生物和信息学的竞赛上都至少拿过省级的一等奖。他的兴趣爱好也同样广泛,那时就已经开始鼓捣天文摄影的器械,并通过自己组装天文望远镜来进行观测。

曹原的天文摄影作品

这个爱好延续至今,天文摄影成了曹原在工作之余进行自我调节的有效方式。“仰望星空总是能让我安静下来。天文摄影涉及包括光学、精密机械、电子电路、嵌入式程序等在内的多方面科学技术,折腾这些东西,都是我的兴趣。”曹原说。