老街的水脉

珠里是水的故乡,水多桥多,河埠多,紧挨在一起的缆船石,也不计其数,那造型各异的水桥,那千姿百态的缆船石,布满全镇的大河小港。这些江南水镇特有的景观,细细欣赏观察,不觉令人兴趣盎然,耐人寻味,简直是历史、文物、建筑、风情、艺术等内容构成的综合体。有凸出石驳岸的“两面河滩”,有凹进石驳岸的“单面河滩”,更有“人从前门进,河滩从屋后出”的“隐身河埠”。而那些镶嵌在水港石驳上的花岗石浮雕缆船石,更是琳琅满目,趣味无穷。有的雕成牛角,有的凿成宝剑,有的刻成怪兽,面目狰狞,有的琢成如意,呈现吉祥、古朴的美,这些已有几百年历史的雕刻艺术,将古镇点缀得更具风韵。

古镇茶馆,大多集中在放生桥、北大街一带,不下十几爿之多。有豪华型新辟的“放生桥茶楼”,有年代久远古老的“俱乐部茶楼”,更有古色古香的“淼趣楼”,也有排门板门面、几张桌子几条长凳,简易廉价的农家茶馆。最有趣和令人欣喜的是“茶馆开到游船”上的“游船茶馆”,分为两层,舱内顶上,均可入座茶客,茶船上还备有扑克、象棋、干湿点心,在茶船上品香茗、望廊桥、看水景、听流水,煞是优哉悠哉,不亦乐乎。

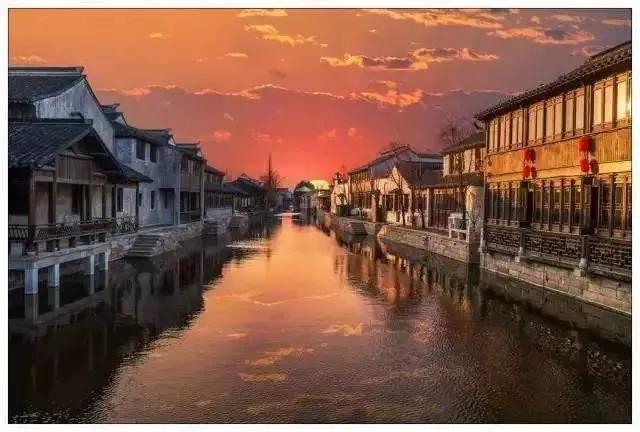

角里的老街,条条枕河而设。街上老屋,间间临河而建。因此,珠里是踏着千年绵长的摇橹声而来的。在古代,这里的交通以水路为先。朱家角连通了漕港河、朱泖河、淀浦河、淀山湖、太湖等水系,水运航道宽阔四通八达,使得贸易日益繁盛。

漕港河如同摇曳的玉带,静静地横卧在珠溪、井亭之间,千百年来两岸居民靠舟楫往来,沟通昆青两邑。直到明代,在佛门寺僧的募捐下,朱家角人才拥有了放生桥。自此后,乡绅富商和平民百姓纷纷捐资建桥。周郁滨在《珠里小志》卷五:里巷之桥梁一目里,所列的古桥达34座,我在这里罗列如下:一里桥(易名树德桥)、二里桥、放生桥、泰安桥、平安桥〔俗名戚家桥〕、龙河桥〔俗名龙安桥〕、九峰桥〔俗名酒坊桥〕,庆安桥、春雨桥〔俗名小桥〕、绿野桥,中观音桥,低塌桥、钮家桥、唐家桥、隆和桥、大新店桥、张家桥、骆家桥、报安桥〔俗名张钓港桥〕、万安桥、玉阶桥〔俗名郁家桥〕、寿宁桥〔俗名关帝桥〕、蕣塘桥、高塌桥、低塌桥、恒春桥、薛家港西桥、薛家港东桥、道士浜桥、普安桥、接秀桥、道院桥、福星桥(俗名西栅桥),咏风桥。

至今,大部分石桥仍然忠实矗立在河上,发挥着托运历史的重任。“潮声喧走马,平分珠浦浪千重;帆影逐归鸿,锁住玉山云一片。”这副对联记载的正是放生桥。每逢农历初一和十五,附近圆津禅院的僧人会在桥上举行隆重的放生仪式。明朝隆庆年间,漕港河两岸商民依然摇船渡江,遂明远庵里性潮和尚为方便百姓来往,花费十五年时光终于募得善款,并与当地居民一起筹集劳力和物资,历经风雨才筑起了这座迄今江南地区最大的五孔石拱桥。放生桥横跨于漕港河上,长如带、形如虹,因而得名“井带长虹”。几百年风雨沧桑风韵如旧。有人说,这是得益于桥中心“风水轮”和“暗八仙”(八仙所持的八种法器)的庇佑;也有人说,这是得益于扎根桥上石榴树的护佑。石榴树根系深扎桥墩,与石块浑然天成,刚柔相济。二百四十多年后桥面坍塌,圆津禅院主持觉铭大师再次募捐修桥,并在桥东建立了碑亭。两代僧人用善心托举起了一座横亘千年的古桥。

清代文人陆庆臻曾写诗歌颂了古桥:“百尺跨飞鸿,江流远向东。水沿街巷绿,花放井亭红。”珠里人一直以放生桥引以为豪,不仅因其雄姿宏伟,更因为近五百年来,古桥见证了古镇的风雨历程。除了放生桥,朱家角还有着四百多年历史的泰安桥、三百多年历史的平安桥和九峰桥,以及龙安桥、万安桥、安定桥、绿野桥、春雨桥、玉阶桥、普安桥、接秀桥、咏风桥等,共同守护着两岸居民的安全,带来了一方风水和平安。

漕港河的水,给了珠里大家闺秀以灵气和智慧,海纳百川的勇气和胆识。与乌镇、周庄、同里相比,现今的珠里用“海派古镇”形容是再恰当不过。作为勾连八方的航运码头,珠里自古的繁华和富庶,迎接着八方来客,成就了海纳百川的大情怀。吉镇需要的海派是一种精神,一种开放吸收、博采众长的博大胸怀。

古镇珠里水之美、桥之古、街之奇、园之精,不临其境,难言其妙,不踏石板老街,不探深巷幽弄,不走拱型石桥,不乘咿呀小舟,又如何体现“船在水上行,人在画中游”的感觉呢?