上海市虹口实验学校是上海市心理健康教育示范学校。在这所学校,老师们努力寻找合适的“钩子”,除了学急救,还有各种心理安全课,从小学一年级一直到初三都有相关课程,为孩子勾连起一张特殊的安全网。1月期末考试前夕,记者走进了初一六班,和学生们一起聆听心理教师王霄薇老师的心理健康课。

一堂生动的心理健康课

课程一开始,王霄薇老师以“谁是点赞高手”这样一个环节开始了这堂课,让孩子们为身边的物品点赞。有的同学说:“课桌是平时读书写字的地方,我用它完成了一次次作业和考试,与它荣辱与共。”有的同学说:“白板是平时用来梳理知识点和学习新知识的地方,所以我想为它点赞。”王老师引导道:“同学们善于从身边的小的事物入手,观察细小的事物给生活带来的变化,学生们都拥有一双发现美,会点赞的眼睛。接下来每位同学要给其他同学点赞……”

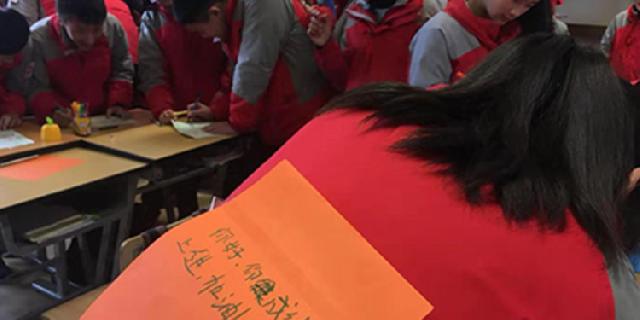

紧接着,王老师提出这堂课的主题:“后背支持你,共筑同心圆”,让同学为同学点赞。她让学生们互相协助,把纸贴在后背上,然后每个人悄悄走到其他同学的背后,在纸上写下对他的欣赏。十分钟的时间里,同学们热火朝天地在小伙伴的背后留言,写下对他人的支持。

王老师让同学们从留言中选出“最深刻的回应”、“最暖心的回应”、“最贴切的回应”、“最意外的回应”和“最不同意的回应”。一位同学举手发言道:“有人给我留言,觉得我没有缺点,我觉得这是不正确的,我也有很多问题。”王老师追问:“那你想如何回应给你留言的人呢?”这位同学说:“我希望朝着更好的方向去发展,不要让对方发现自己的缺点。”

最后,王老师让同学们从自己的视角在纸上写上成长小结。初一年级的辛逸龙同学说:“数不清的风风雨雨都走过来了,我不知道前方留给我的是什么困难,但我知道人生不应该倒退。”初一年级的张殷翔同学写到:“成长对我来说是特殊的,它令我有所发现、有所进步、学会感受自我,对我来说,它给我带来了幸福和喜悦,这段成长经历是独一无二的。”

一节课结束后,老师让同学们伸出大拇指,用点赞的手势共筑一个同心圆。

这节课的课程设计是什么目的?王霄薇老师说:“我在学生的日常辅导时发现,随着政策和时代的变化,学生的压力越来越大,但是能获得的支持却变少了,来咨询的同学,有一些困惑达到了一定的程度。这时能让他们继续坚持着走下去的重大因素就是同伴的支持。因此,共筑同心圆,建设同伴之间的心理安全圈很重要。”

“现在学生和家长、社会之间缺乏一个钩子,沟通之间的关系。有些学生觉得父母对自己的关注仅仅局限在成绩的好坏,丝毫不在意孩子本身。针对这个情况,学校组织了生涯教育课程,邀请家长跟学生分享自己的职业,也说一说自己职业的艰辛和困难,学生们听了以后很受启发。”

为孩子心理安全设四道防线

在虹口实验学校,心理健康教育作为学校的重要教育内容,正式排入了课表。该校还特地打造了一支专业的心理健康教师队伍,拥有国家二级心理咨询师资质的老师就有14位,还有13位家庭教育指导师和4位家庭教育重塑师。学校还有一个“温馨话吧”心理辅导室。

学生从小学一年级到初三年级,会总共学习40多课时的心理课程,参加心理讲座,家长和孩子一起参与主题体验营,新生有融入学校的“破冰”活动,初三学生还有“考试不会崩”的减压讲座……对于刚刚升学的新生,学校会组织“让学生观察学校”的活动,来缓解新生对陌生环境的压力,帮助他们跟校园产生联系。

同时,班主任和任课教师也会关注跨学段学生是否有不适应的情况出现,陪伴学生一起把步子迈得小一点,找到属于自己的节奏。同时,学校的老师也主动跟家长沟通,缓解家长的焦虑,希望从家庭、学校双重角度帮助孩子平稳度过这一阶段。

虹口实验学校的胡培华校长指出:“校园安全,一方面是指学校的物件,另一方面就是学生的心理健康。所以从一到九年级,学校都开设了安全主题的课程,关注学生的心理安全,帮助学生健康、快乐、安全地成长。”

胡校长介绍了学校为了学生心理安全设置的四道防线:第一道防线是专职心理老师承担专业心理学的课程,同时延伸出学生心理社团、心理辅导室。第二道防线是学校配备了14位专业心理老师和13位家庭教育指导师。第三道防线是家校互动,学生是家庭中重要的一部分,学校和家长一起,建立起学生心理安全的防线。第四道防线是社会的保护,上海市和各个区都设有24小时的心理安全热线,帮助学生实时解决心理困惑。

“学生的心理安全依赖于学校、家庭和社会,学校在保护学生这方面任重而道远。”虹口实验学校开设了众多的实践活动,学生依赖学校大的课程平台,找到适合自己的领域,培养自信,在这个平台上绽放自己青春的活力。一年级学校组织入队活动,三年级有10岁生日活动,八年级有14岁生日主题教育活动。同时,学校每年都有学生和家长一起参与学校组织的活动,包括亲子沟通、职业生涯、学生营等多个主题,和家长一起建立心理安全防线。

第一反应拓展课:倡导学生学急救

虹口实验学校在已有的消防安全、心理安全等课程的基础上,创新引进了一门新的安全课:“第一反应”拓展课。这门课倡导学生不仅具有互救意识,而且能掌握CPR(心肺复苏)救护本领,学习基础急救知识、实操中暑、外伤、心脏病突发等症状处置的急救技能。这门课程开设已有三年的时间,一般选择在六年级时授课,每星期上一节课。现在,第一批接受学习的学生已经到了八年级。

为了完善“第一反应”拓展课,让学生得到最好的学习和训练,学校在硬件和师资方面双重着力,打造高效课堂。据胡培华校长介绍:虹口实验引进了“第一反应”课程所需要的相关仪器和设备,辅助课程教学。除此之外,学校每一个教室里都设有一个安全角,配置一些与“第一反应”相关的模具,帮助同学们在日常的生活学习中巩固知识。

值得一提的是,虹口实验学校为学生配备了经验丰富的授课教师。学校和“第一反应”志愿者合作,让志愿者们把专业的急救知识带到课堂上来。张琳女士是虹口实验学校的学生家长,同时也是公益组织的志愿者和负责人。她带领“第一反应”志愿者团队来到虹口实验学校教授同学们和急救有关的专业知识。

在她的带动和影响下,她的女儿已经掌握了国际认同的相关急救知识,并和妈妈一起参与现场救援。与此同时,学校要求班主任学会并考出“心肺复苏”或“第一反应”的初级证书,通过他们的力量,把“第一反应”的救护知识和能力传递给学生。学校目前已有23位教师参加了“第一反应”应急救护中心的专业培训并获得了证书。通过志愿者和班主任这两层老师的带动,学校里已经有一定比例的学生获得此知识,这对提升整个学校的安全意识是有必要的。

胡培华校长说:“很多家长反映,学生回到家里,会兴奋地跟家长交流在‘第一反应’课上学到的知识。”因为这堂课具有操作性和实践性,是个动手、动脑、用力的实践课程,学生充满兴趣。胡校长表示:“开设这样一门课,不仅要让学生学习一些基础的急救常识,更重要的是,让学生掌握了在特殊情况下关心别人的特殊本领,这对学生是有深远影响的。”