快期末考了,8岁的福州男孩小冯提了个问题,不少家长、老师都答不准。

这个问题是:小学二年级下册的语文课本有篇文章《羿射九日》,前一段刚提到“江河里的水被蒸干了”,下一段又提到“他蹚过九十九条大河,来到东海边”,羿是怎么蹚的?

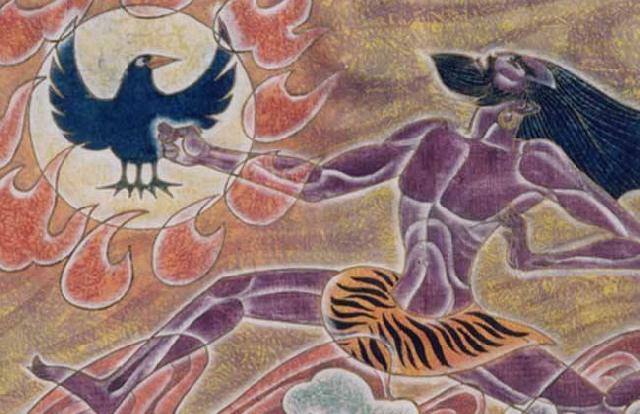

《羿射九日》课文节选

这个问题,被妈妈何女士晒到朋友圈,求高手解答。没想到,很快引起热烈讨论,多家媒体纷纷报道。

人民教育出版社14日通过官方微博表示:

“蹚”字的确用得不恰当。教材编写组正在认真研究,会对教材进行适当修改,下个版本的教材这个问题就解决了。

全文如下:

那么,问题真的出在“蹚”字了吗?

局长分析发现,问题的核心主要有两个:第一是“江河被蒸干了,怎么蹚河”;第二是“蹚”字用的对不对。

要了解后羿射日的前因后果,我们有必要看看此故事的来源。

宋代类书《锦绣万花谷》前集卷一引《山海经》云:这说“尧时,十日并出,尧使羿射十日,落沃焦”。这说明明后羿射日的故事最早出自《山海经》(今本《山海经》无此记载,或许是版本不全)。

最详细记录此故事的是西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写的《淮南子》。

《淮南子·本经训》曰:

“逮至尧之时,十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野,杀九婴于凶水之上,缴大风于青邱之泽,上射十日,而下杀猰貐,断修蛇于洞庭,擒封豨于桑林。”。

翻译过来就是:等到尧在位的时候,天上出现了十个太阳,庄家都被烤焦了,草木也死光了了,老百姓啥吃的都没有,猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇都出来祸害老百姓。尧就让后羿去弄死这些怪兽,后羿不负所托,在畴华之野把凿齿杀了,在凶水把九婴也干掉了,随后又在青邱之泽灭了大风,然后再射落了十个太阳,之后杀了猰貐,在洞庭斩断了修蛇,在桑林抓住了封豨。

我们不管怪兽是什么,先来看看后羿在射日之前都到哪些地方去打怪兽了:

1. 畴华

《淮南子•本经》:“尧乃使羿诛凿齿于畴华之野。”高诱注:“畴华,南方泽名。”

2. 凶水

古代水名,高诱注:“北狄之地有凶水。”又唐骆宾王《兵部奏姚州破贼设蒙俭等露布》:“不知玉弩垂芒,凶水无九婴之沴;瑶阶舞戚,洞庭有三苗之墟。”“凶水”与“洞庭”并出,此为水名无疑。

3. 青邱

《淮南子·本经》:“缴大风于青邱之泽。”高诱注:“青邱,东方泽名。”

在后羿射日之前,他去杀怪兽的地方都是“水泽”,那么原文说“蹚过九十九条大河”有什么毛病呢?

其实也不难理解,这些怪兽从前都是依赖河泽而生,现在水位下降,自然会跑出来危害百姓。但是我们猜测河水并没有“干涸”,因为如果“干涸”,那么也不需要后羿去为民除害,它们自己就被渴死了。

接下来再看“蹚”字:

“蹚”字在现代最常用的字义是“从浅水里走过去”,如“蹚水过河。”(见《新编学生字典》)这里我们注意,“蹚”字运用的环境是“浅水”,“深水”是没办法“蹚”的。

联想到后羿射日的神话原文,十个太阳一同出没,河里的水干的只剩下一点,成了名副其实的“浅水”,“蹚”字用在这里再合适不过。

退一万步说,如果“河水”真的被蒸干了,依然可以称之为“河”,只不过是“干枯的河”,那么这里的“蹚”就是另外一种意思,如下:

“蹚”字最初表示“走路歪歪扭扭”,《集韵·唐韵》:踼,跌踼,行不正貌,或从堂。(注意:“踼”不是“踢”。)后又引申为“探路”,如李荣德《大雁山》第七章:“等岗野调上伪军去蹚路,重新组织好队伍,继续前进时,提幼虎早已转到前头一个小山梁上了。”再如徐光耀《平原烈火》四:“大洋马一纵一纵的蹚起漫天尘土。”

不难看出,这里的“蹚”是用在“陆地”的,即使是干枯的“河床”,用“蹚”字也没什么问题,只不过这个义项不常用罢了。

我们在潜意识中还是觉得“蹚”字当与“水”连用(甚至很多人连“蹚”该与“浅水”连用这点都不清楚),所以才会产生图片里的疑问。

教科书中的神话故事加了“蹚过九十九条河”,或许本意并非知道后羿射日之前曾到过大泽之中杀怪兽,只是为了凸显后羿射日的伟大,而且是用了惯用的“虚指”(“九十九条大河”只是表示“很多条大河”,而非实指九十九条),于是便有与文献相符的“巧合”。

如果非要在这篇神话故事里挑毛病的话,局长觉得,加一个字就好了,即把“江河里的水被蒸干了”,改为“江河里的水快被蒸干了”,这样前后文意义连贯,同时也与文献的故事更加吻合。