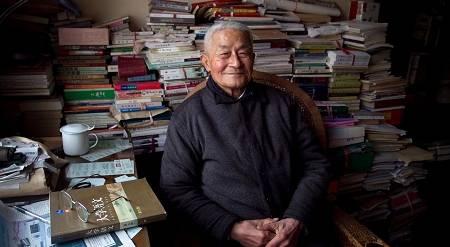

影响了千千万万大学生的《大学语文》课主编、我国文学评论界泰斗、华东师范大学中文系终身教授徐中玉先生今天凌晨3:35逝世,享年105岁。华东师范大学中文系主任朱国华今天确认了这一消息。

在老先生89岁高龄时,交大出版社正高级编审、文学博士吴芸茜还与他有过一番“唇枪舌剑”,在她看来,老先生那种治学的严谨、对年轻人的鼓励和提携,还有身上的那股“劲儿”,是激励学生们修身治学的明灯。

影响几代学子的文学大师

徐中玉,1915年2月15日生,江苏江阴人。 1939年毕业于中央大学中文系,毕业后到中山大学研究院文科研究所研究古代文论,1941年毕业于中山大学研究院中国文学部。历任中山、山东、同济、复旦、沪江诸大学中文系讲师、副教授、教授。1934年开始发表作品。抗战时期出版编著五种,后著有《鲁迅遗产探索》、《古代文艺创作论》、《激流中的探索》、《徐中玉自选集》、《美国印象》等,主编文学研究丛书七套、大学教材《大学语文》五种及《大学写作》、《古代文学作品选》等。

1952年起任华东师范大学中文系教授,历任系主任、名誉主任、文学研究所所长,兼任全国高等教育自学考试指导委员会中文专业委员会主任、中国文艺理论学会会长,古代文学理论学会会长、中国作家协会上海分会主席和《文艺理论研究》、《古代文艺理论研究》主编等。1981年,由徐中玉担任主编的全国第一本《大学语文》教材出版。近40年,仅全日制本科《大学语文》教材,累计发行3000多万册。2014年12月获第六届上海文学艺术奖“终身成就奖”。

对于许多学子来说,徐老先生是悦纳他们、鼓舞他们走上文学研究道路的引路人。

2003年,当时正在华东师范大学中文系读博的吴芸茜,怀揣着博士论文手稿,忐忑地敲开了徐中玉先生的家门。

当时,博士论文评审委员会的专家向徐中玉主编的《文艺理论研究》推荐了这篇论文,老先生虽然年事已高,但治学极其严谨,且一贯悦纳提携年轻后辈,提出要当面与这位素昧平生的年轻作者交流。

这篇论文写的是关于王安忆小说作品的研究,但其中部分观点徐中玉并不赞成,两人在客厅里就展开了一番“唇枪舌剑”。吴芸茜回忆,当时自己颇有点“初生牛犊”的年少气盛,言辞中颇有些“顶撞”,但徐老并不以为杵,反而激赏这个年轻人据理力争的锋芒。

一场激辩后,吴芸茜有点忐忑,不知论文命运如何。没想到过了几天,《文艺理论研究》的编辑致电她,告知这篇文章被安排“插队”上了本期杂志,这让她惊喜之外也颇为感动。

吴芸茜回忆,“实在是非常佩服徐老,在我的第一次登门拜访中,就能够 ‘刺激’我这样的后辈直抒胸臆,将自己从来未曾明确表达出来的批评立场非常果敢、流畅、尖锐地表达出来。因此,我也非常感恩于徐老,如果没有他的青睐,我的稿子不会那么快见刊———据说当时在双月刊 《文艺理论研究》排队的稿子可以排上几年,而我的文章在2003 年8月就被提前发表了,这真让我受宠若惊。而徐老对此文的看重也不曾落空:2006年,在我完全不知情的情况下,此文被收入由吴义勤教授主编、山东文艺出版社出版的 《王安忆研究资料》。而此文对于王安忆时间哲学的归纳,后来被不少评论家和研究者包括我很仰慕的季红真教授进一步演绎,这无疑是对我最初发现的肯定。"

一直到今天,提起这件事情,吴芸茜仍心怀感激,“徐老就是有一种朝气、一股劲,哪怕已是九旬高龄,仍然有一股精神,感染着我们这些年轻晚辈,让我们时刻督促自己修身治学严谨认真。”

担任系主任时涌现全国知名的“华东师大作家群”

1915年,徐中玉生于江苏江阴一个普通的中医之家。从省立无锡中学高中师范科毕业后,当了两年小学教师,1934年,徐中玉又考入国立山东大学中文系。七七事变后随校内迁,转入重庆的国立中央大学读完大学,后入国立中山大学研究院文科研究所当研究生两年,毕业后留校任教。从此辗转教书,一生奉献教育事业。

在读书期间,徐中玉师从老舍、叶石荪、台静农、游国恩、罗玉君等名师。叶石荪启迪了徐中玉从古代文论渐及现代的研究计划,运用卡片搜集资料并不断分类整理。从大学三年级起,徐中玉形成做卡片习惯,受难中也不间断:“二十年间孤立监改,扫地除草之余,新读七百多种书,积下数万张卡片,约计手写远逾一千万字。”

1978年至1984年,徐中玉担任了两届华东师范大学中文系主任,系里出现了富有活力的新气象。徐中玉作出一项史无前例的规定:凡是在创作上已经取得成绩的学生,毕业论文可以用文学作品代替。赵丽宏的毕业论文是一本诗集。孙颙在学时创作的长篇小说《冬》1979年出版,徐中玉当即发表文章给予热情支持。华东师范中文系出现了全国知名的“华东师大作家群”。

他曾在接受采访时介绍,“上海的孙颙、赵丽宏、王小鹰、陈丹燕,那批出了很多人才。系里鼓励他们努力学习、研究、创作,可能情况下做了些工作,主要是靠他们自己认真学习。文化环境宽松些了,得以独立、自由发展,分配时充分考虑到了他们各自的发展前途。这批人并不是到了学校我们给他们多大的帮助,而是我们鼓励他们去写,这些人本来有点根底,上山下乡没有读到大学,后来有机会到这里读大学,就把那种经历写过来。又如现在清华大学的格非,本科是在这里读的,他教书教得蛮好,写小说也写得蛮好,他到清华大学去,需要我证明,我就说他教书教得好。”

“30多年的实践证明,大学语文课程的目标定位是正确的”

对于许多大学生来说,印象最深刻的还是《大学语文》。

老先生一直躬行于大学语文教育领域,是该领域的灵魂人物,他也总是被和《大学语文》教材联系在一起。上世纪70年代末,时任华东师范大学中文系主任的徐中玉和南京大学校长匡亚明等共同倡议,恢复开设因1952年全国高校院系大调整而中断的大学语文课程,发起组织部分全国高校专家、学者,一起来共同编写新的《大学语文》教材。1981年,教材在华东师范大学出版社出版,是为新中国第一本《大学语文》教材。《大学语文》出版后,一直坚持与时俱进、不断修订,过三至五年便会推出新的修订版。

在徐中玉的署名文章《我为何倡导“大学语文”》中,他曾回忆:“大学语文”这门公共课,曾经在我国高校中普遍开设,是各类非中文专业一年级学生的必修课,而后中断近30年。改革开放后的1980年,我与时任南京大学校长的匡亚明教授联合发起倡议,在高校中重新开设“大学语文”课程。当时高校的文化素质教育与专业教育严重脱节,大学生普遍存在人文知识匮乏、文化素养缺失的问题,恢复大学语文课程主要是针对这一现状提出的。我与匡亚明、苏步青等人,希望通过这门课程的开设,提升大学生的人文精神和综合素质。30多年的实践证明,大学语文课程的目标定位是正确的。”

徐中玉认为,语文本身传承着民族文化,有着丰富的人文内涵。在第11版《大学语文》的序言中,他写道:“从语文的‘人文性’角度考虑,大学语文课程的开设,有利于丰富学生的精神世界,有利于陶冶情操、净化心灵、涵养性情;从语文的‘工具性’角度考虑,开设大学语文课程,旨在完成基础教育阶段的语文课程以后,使语文的学习不致中断,进一步提高大学生的语言文字运用能力。”

通过学语文来提高写作能力其实“毫无秘诀”

2014年12月,徐中玉获得第六届上海文学艺术奖终身成就奖,这位将一生奉献给文学、教育的老者,主编了中国文艺理论界核心期刊《文艺理论研究》,以及《古代文学理论研究》《中文自1学指导》,煌煌巨著,涉猎广博。一直到90多岁高龄,徐中玉还伏案主编刊物和教材、写论文。在文学理论界人士看来,徐中玉很少耽于清谈,耽于空疏,是少见的行动型且行动高效的学者。

更让许多学子记忆犹新的是,2013年徐中玉捐出生平积蓄100万元和5万多册藏书,设立“中玉教育基金”,这个决定感动了许多人。

而对于年轻人,这位老者也多次叮嘱,要通过学语文来提高写作能力,其实“毫无秘诀”,只有指引、鼓励同学们多读、多写、多观察、多思考、多实践,只读不练不想不实践,是进步不了的。

他认为,现在市面上有一些指导写作的书刊,其中提出了不少条条框框,似乎很全面,但却缺少生气,没有血肉,非亲自摸索、体验得来,“这使我想起了读过的中外作家、学者亲自写出的学习与写作经验,至今令我印象深刻。他们或说理或抒情或描写,各种写作知识都有。他们的文章不仅使我在学习写作上,更在思想上、生活上学到了很多东西。这不比那些条条框框、缺乏感悟力的说教更有说服力吗?”

徐中玉认为,年轻人对名家名作进行阅读、感悟、思考、辨析,积累多了,就自然而然地丰富了自己,当人文素养得到提升,再加上实际生活中的体验,二者进行比较、互为补充,这样的收获绝不是生硬灌输所能实现的。