在巴黎圣母院遭遇火灾的报道当中,很多媒体都用了“卡西莫多的家没了”之类的说法。原因很简单:在全世界读者的心目当中,作为法国标志性建筑的巴黎圣母院,与法国作家雨果的名著《巴黎圣母院》,几乎是互相成就的。

日前,中国社会科学院外国文学研究所研究员、《世界文学》前主编、著名翻译家余中先,在首都图书馆做主题为“巴黎圣母院与《巴黎圣母院》,彼此造就对方”的讲座,这是人民文学出版社与首都图书馆联合举办的“阅读文学经典”系列讲座之一。

《巴黎圣母院》的人物特色就是“走极端”

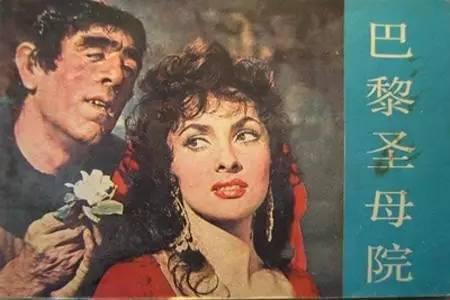

作为雨果第一部引起轰动效应的浪漫派小说,《巴黎圣母院》于1831年出版。书中的几个主要人物,都给读者留下深刻印象,并且迅速成为不同类型的代名词。比如艾丝美拉达是青春美貌,而卡西莫多代表的则是丑陋但善良。

在余中先看来,“走极端,也可以说是雨果的极端浪漫主义小说人物写作的特色。”

而如果要从专业上去总结,最终可能会总结到“对照”美学的原则。理解雨果的这个理论思想,对读者加深理解这部作品肯定有好处。

“这个理论概括一下,比如说那个女孩的美貌跟怪人的丑陋,这个女孩的善良跟副主教弗罗洛的狠毒,她的钟情跟她追求的那个队长的轻薄形成鲜明对比。同时在一个人身上,比如队长弗比斯英俊,但是风流成性,极为卑鄙,玩弄女孩以后还带着人去逮捕她。卡西莫多丑得不得了,但是心灵高尚,为了那个女孩的幸福不惜牺牲一切,等等等等。

为什么这么写、写得如此极端?雨果故意要这么写,要把人写得在丑陋的同时特别善良,在美丽的同时又特别直率,在很阴险毒辣的同时又非常非常博学。这个好像在一般情况下,社会上找不到这样的人。他跟古典主义的写法不一样,但他就是写这样的性格,这样的性格就是一种象征,社会上可能找不到这种人。”

对这种“极端”的人物设置,雨果本人也有过非常精准的描述——

“丑在美的旁边,畸形靠近着优美,丑怪藏在崇高背后,美与恶并存,光明与黑暗相共。”

“滑稽丑怪作为崇高优美的配角和对照,要算是大自然所给予艺术的最丰富的源泉。”

雨果提出的“命运”仍是千古难题

作为国内知名的法语翻译作家,余中先曾先后翻译萨冈《你好,忧愁》、梅里美《卡门》、昆德拉《被背叛的遗嘱》《告别圆舞曲》等名作。他在讲座中表示,自己跟大多数读者一样,在去法国看到巴黎圣母院之前,已经读了雨果小说《巴黎圣母院》的汉译本。

“对我来说是先有小说,再有建筑。没有看到巴黎圣母院的时候,脑子里的印象就是雨果的那部小说,给我一种想象,一种固定的形象,可以说挥之不去。巴黎圣母院对于我来说就是一个建筑艺术的奇观,巨大的石头构成的交响乐。”

雨果在《巴黎圣母院》的出版序言写到,自己在参观巴黎圣母院时,“在两座钟楼之一的黑暗角落里,发现墙上有这样一个手刻的词:命运”,而这正是小说的写作动机。讲座现场,有读者提问如何看待“命运”的意象,余中先给出了非常“文学化”的阐释——

“这个命运,雨果借托这个词,是他在巴黎圣母院上看到的,但实际上这也是虚构的。写人物命运是古希腊悲剧里面常有的主题,这也体现雨果对于西方文学主题方面的一脉相承……

这个东西说起来很哲理,我生活在这个世界上,碰到这样那样的人,比如卡西莫多、谁谁谁也好,这都是命运的捉弄让他成为漂亮的或者丑陋的,博学的但是禁欲的,种种性格可能是上帝神给他带来的,这种命运,人应该怎么对待它,雨果怎么描写它,这都是他所思考的。但是具体人怎么做,他也没有回答出一个所以然,他只是提出这么一个东西……

这是我的理解,雨果也没有真正解决这个问题,因为是千古难题,命运跟人,贝多芬的命运交响曲也是这样的。”