“When I am dead ,my dearest;Sing no sad songs for me……”1973年7月20日, 11点30分功夫巨星李小龙(原名李振藩)逝世了,这首《当我死去时》是李小龙生前最喜欢的一首歌,曾在他的葬礼上播放,歌词大意是“当我死去时,我最亲爱的别为我哀歌悲切……”

天妒英才,命运给李小龙开了一个玩笑,只让这位英雄只留下33年的辉煌的岁月。虽然这33年非常的短暂,但是他却给我们留下了不可磨灭的印记,他让“Kung Fu”写入英语字典,他被《时代》杂志评选为20世纪最重要的100个人之一……他的荣耀数不胜数,他是我们华人的骄傲。

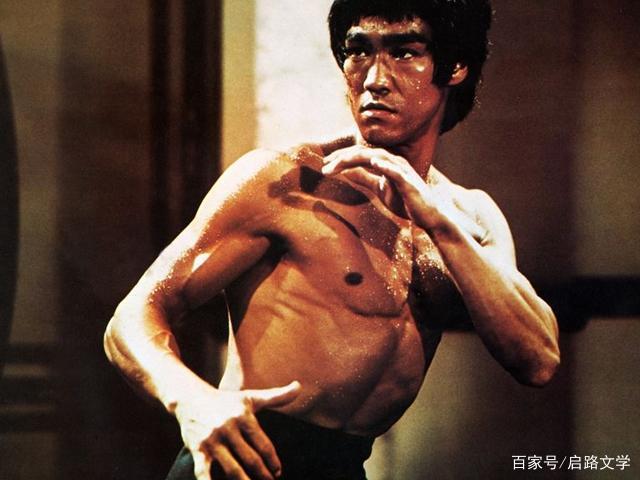

他是电影界中的超级东方巨星

李小龙从出生起便与演员结下了不解之缘。1940年11月27日李小龙出生了,紧接着3个月大的他便开始了人生的第一场拍摄,在粤剧影片《金门女》中扮演了一名叫王莱露的婴儿。

其父李海泉是当时著名的粤剧名伶,许是从小的耳目渲染,加之本身的兴趣与才能。20岁,李小龙首次以男主角身份出演《细路祥》,开始了他在电影领域的征途。他曾拍摄的四部半电影,3次打破多项纪录,其中《猛龙过江》打破了亚洲电影票房纪录,与好莱坞合作的《龙争虎斗》全球总票房达2.3亿美元。而他在《精武门》里面,说的那一句台词“中国人不是病夫”不知让多少国人振奋。

一时之间,中国功夫,李小龙这个名字响彻世界。“华人武打电影演员”, “中国功夫首位全球推广者”、“好莱坞首位华人主角”…… 他扭转了当时欧美对亚洲人、中国人的形象,也影响了中国,乃至世界上一代又一代的人。

20世纪初,当时西方国家眼里,东方人的就如《蒂凡尼的早餐》的电影里日本房东一样:龅牙、斜眼、操着一口浓重的口音。而李小龙“仅仅凭借拳脚和态度,他把一个身材不突出的形象塑造成了一个硬汉。”这是《时代周刊》把李小龙放入“20 世纪最重要的 100 人”时的评价。他成为了一个武术标志,成为了“亚裔美国人中是一个文化符号”,“自他之后,很多亚裔美国人的生活都被影响和改变了。”一名叫Alex的学生说。

周星驰也曾说,“没有李小龙,就没有今天的周星驰,也没有这部《功夫》。李小龙对功夫的理论是史无前例的。”

李小龙成功背后,是不曾停歇一刻的坚持与燃不尽的斗志。他生前曾自信地在一张便笺上写道:“我的明确目标是,成为全美国最高薪酬的超级东方巨星。从1970年开始,我将会赢得世界性声誉。到1980年,我将会拥有1500万美元的财富,那时候我和我的家人将过上幸福的生活。”

而这种不断超越,刻苦磨练,追求极致的信念与精神也蕴含在他的武学中。

他是独创“振藩国术”的世界武道变革先驱者

美国柔道之父吉恩·勒贝尔说“如果说有武者之王,那么李小龙就是王中之王”。

而拳王迈克泰森、菲律宾“驱逐舰”曼尼·帕奎奥也都是李小龙的超级粉丝。

李小龙8岁的开始接触武术。13岁,李小龙拜叶问为师,学习咏春拳。他在家中设一座木桩,每天对着木桩勤练不辍。他曾说,“我不怕遇到练习10000种腿法的对手,但害怕遇到只将一种腿法练10000次的强敌。”

此外,他还练过螳螂拳、洪拳、少林拳、戳脚、节拳、白鹤拳等拳种,同时也学习了跆拳道、空手道、拳击、菲律宾武术等武术。

他是一个奇迹,不仅仅在武打演员的领域取得极高的成绩,在武学、格斗、传道方面也有着不俗的成就。他是历史上第一个提出武术混合训练的人。他的教学方法已非常接近当今运动员的训练内容,这是当时跨时代的进步。

李小龙在武学上,能够超脱门派之束缚,提倡融汇各家之所长,且将中西方的哲学理念也融入到他的功夫中去。他所创的截拳道的纲领和要义,“以无法为有法, 以无限为有限”,足以展现他的武学理念,及其思想内涵。

上世纪八十年代职业拳击中量级四大天王之一伦纳德,曾多次接受采访时赞美李小龙的动作及哲学思想:“我觉得没有人达到李小龙的高度,李小龙是一个偶像,等于你去查字典,查谁是最伟大的武术家?上面写的答案是李小龙,就是这样。”让李小龙在所有武术家中脱颖而出的是他的魅力,精神,出招的精准性与力量,对武道刻苦专研的态度,使他达到并保持在最高的战斗水平。

李小龙虽然已逝世46周年,他已然成为一种文化符号,影响着各个领域的人,成为潜藏于心的精神力量。