以一部歌剧作为全新演出季的开幕大戏,是上海大剧院延续多年的传统。

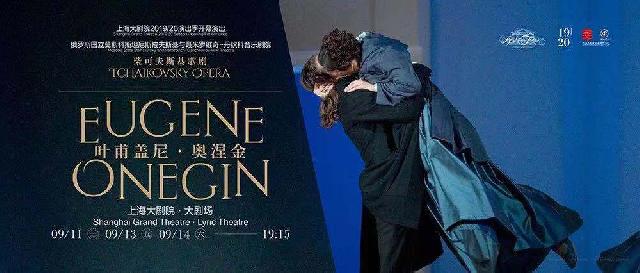

9月11日至14日,柴可夫斯基歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》,以再续经典的方式,开启上海大剧院2019-20演出季的序幕,也为俄罗斯诗人、作家普希金诞辰220周年纪念呈上特别演出。

此番,为上海观众带来一连三晚演出的院团,或许拥有世界上最长的名字——俄罗斯国立莫斯科斯坦尼斯拉夫斯基与聂米罗维奇-丹钦科音乐剧院。

但与长名字截然相反,他们将呈现一版“极简”却富含冲击力的“奥涅金”。

“相比豪华的布景或昂贵的道具,我们更专注于呈现人物的表演与内心状态。这是我们从成立剧院起,就一直延续的传统和原则”,在昨日举行的媒体见面会上,导演亚历山大·泰特尔说。

镇团之宝 忠于原著

被誉为“俄罗斯诗歌的太阳”的大文豪普希金于1830年完成创作了一部长篇诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》,成功地塑造了贵族青年奥涅金这一俄罗斯文学“多余人”形象的鼻祖。

时隔近50年后,著名女中音歌唱家伊利莎维塔·拉芙洛夫斯卡娅向37岁的作曲家柴可夫斯基举荐了这部作品。柴可夫斯基读后大受触动,便以此为蓝本创作了一部同名歌剧。

这部歌剧的脚本,大部分采用了普希金的原诗,无论是遣词造句还是人物性格都贴近原著。

剧情讲述了男主角奥涅金因当年玩世不恭地拒绝一名少女的求爱而终生抱憾。经过柴可夫斯基音乐和戏剧化的改编,女主人公的爱情和命运上升为全剧的核心,使故事呈现更强烈的悲剧色彩。

而此次来沪的斯坦尼剧院,更与这部作品渊源匪浅。

1918年,在20世纪戏剧界传奇领军人物——斯坦尼斯拉夫斯基和聂米罗维奇-丹钦科的帮助下,莫斯科大剧院歌剧工作室成立。工作室的第一部作品正是歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》。

1922年,尽管经济困难、布景简陋、没有服化,这部只有钢琴伴奏版的歌剧首演仍然成为了莫斯科的一大事件,引起了巨大反响。

1941年,大剧院歌剧工作室和丹钦科之后建立的莫斯科艺术剧院音乐工作室合二为一,成为了今天的剧院。时至今日,《叶甫盖尼·奥涅金》已成为剧院上演千场的象征和保留剧目,而“奥涅金厅”门廊的元素也被设计在剧院标识上,延续至今。

极简舞台 厚重情感

这次将在上海大剧院上演的是由“金面具奖”获得者亚历山大·泰特尔执导的2007年版《叶甫盖尼·奥涅金》。

他在继承和致敬初版歌剧的同时,极具创造性的将三幕改为两幕,力图还原普希金原著中所表达的思想,并加入了自己独到的见解和诠释,细腻地刻画了剧中人物性格的心理变化。

在这一版中,观众看不到豪华绚丽的场面,从首演开始,设计就极其简洁——8根黑白双面的立柱简单而不失厚重,在“白与黑”的颜色切换之间,悲剧气息扑面而来。

在音乐总监兼指挥菲利克斯·克洛波夫看来,每一位观众都可以在这部演出中找到自己生活的一面,“这是一部非常安静而私密的演出,它讲述人类的真实感情,与其说我们是在我’看’,更重要的是要‘听’。”

因此,剧中设置了诸多静默和留白,让观众的注意力聚焦在主人公内心的表达、挣扎与忧虑。

“尽管对我而言,处理留白的部分甚至比演唱更具挑战性,但还是很感谢感谢导演和指挥,给了演员实现空白感的机会,得以向观众阐述情感的重点,让乐队和剧本发声”,奥涅金扮演者的安德烈·巴图尔金说。

结合开幕歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》,上海大剧院还将打造一系列与演出相关的艺术体验和教育活动,包括一楼艺术长廊的“跨越百年的音乐诗篇”联合特展、“《奥涅金》的情爱之殇”艺术课堂,“从普希金到柴可夫斯基”的对话大师活动、线上读书会,以及舞台后台探班等免费活动,重温普希金与柴可夫斯基的经典之作。