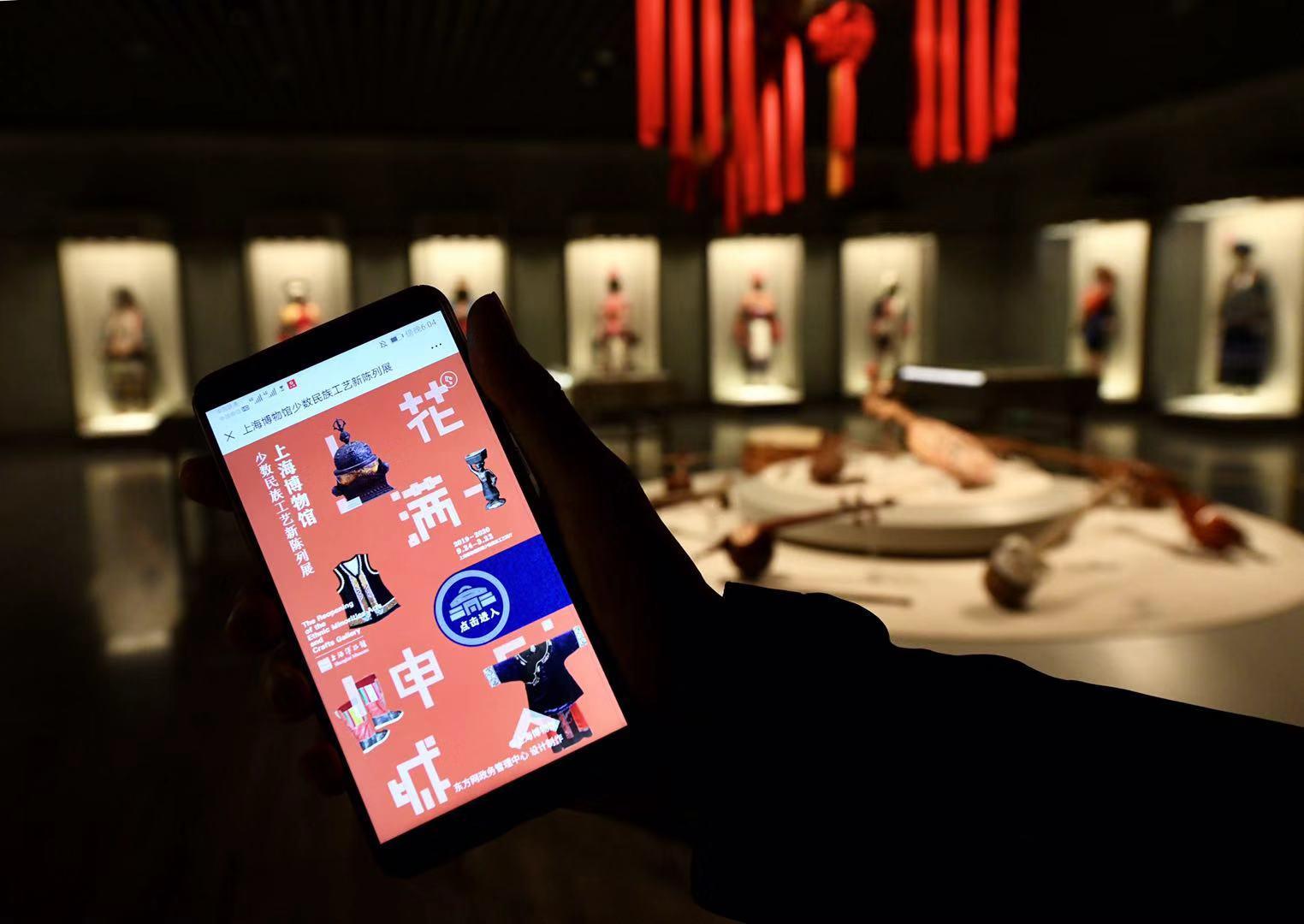

为庆祝新中国成立70周年,上海博物馆改造、提升了4楼原有的少数民族工艺馆的陈列,推出“花满申城——上海博物馆少数民族工艺馆新陈列”,作为第二十一届中国上海国际艺术节展演项目之一,从9月24日起正式对外开放。

陈列馆的主视觉是一组少数民族乐器和服饰。入口处的圆形开放式展台上,展出了12件少数民族乐器,有蒙古族马头琴、彝族龙纹月琴、朝鲜族圆鼓、哈萨克族冬不拉等等。

■彝族龙纹月琴

据上博负责少数民族工艺馆新陈列的馆员张经纬介绍,这些少数民族乐器也往往是在节日欢庆时弹奏的,非常符合这次的国庆背景。

乐器上方悬挂着硕大的彩绘木雕龙头,它来自黔东南少数民族的龙舟,因为当地人崇拜牛,所以龙头上也长了两只牛角。

少数民族服饰是该陈列馆的最大工艺门类。为了配齐55个少数民族的文物,此次上博还向兄弟博物馆借来馆藏。比如这双锡伯族绣花软靴和这顶塔塔尔族绣花帽就来自新疆维吾尔自治区博物馆▼

这套京族哈哥服来自广西民族博物馆▼

“最看得出值钱”的,大概要数这套台湾高山族贝衣了▼

贝衣全身缀满数以万计的小贝珠,制作时使用贝珠碎料,用线连珠成串,然后再一串串地打磨成差不多大小,异常费时费力,是当地酋长级的人物才能穿的。

中国少数民族的漆器和藤编工艺也十分了得。陈列馆里那些少数民族漆器、藤编如果不说,你根本猜不出它的用途。

你若不信,就来猜一猜,请问这是干嘛用的——

像两个公差的抽象雕塑,其实它是傈僳族的黑漆竹制酒具。

再看这件——

像两只碗扣在一起,但它不是碗,是盒子,纹饰那么精美,你绝对想不到,它是蒙古族人的漆绘炒面碗。

还有这个“甜甜圈”——

当然,不能吃,它是白族描金环形漆盒。

再来开开眼界吧——

■基诺族藤编碗篓

■藏族彩绘漆平顶帽

■藏族描金彩漆花卉纹提篮

■畲族竹编斗笠

■独龙族藤编碗篓

■彝族彩绘漆餐具

在LED高清投影的海景下展示“高山族彩绘木雕渔船”,这是当地人下海捕飞鱼用的▼

现场展示的还有少数民族的面具艺术和金属工艺、染织绣工艺。

看完这些,你就能说得出少数民族的印染工艺有蜡染、扎染和夹染三种;少数民族的织锦有壮锦、土家锦、傣锦、苗锦、黎锦等等;水族的马尾绣是用丝线绣在马尾上,至于为什么要绣在马尾上?是因为当地人认为马很少生病。

■金属工艺

■面具艺术

■染织绣工艺

诸如此类的知识你可以边看边学。现场还有上博研究员、著名篆刻家刘一闻先生创作的全套中华民族印谱和印章原件,上面除了刻有中国56个民族的名称,还有各民族的概况介绍。

看完陈列,你应该有胆量到陈列馆门口的触摸屏上去参加互动游戏——少数民族工艺知识问答,感觉一下闯关的快意。

上博还与东方网共同开发了H5小程序“花满申城——总有一款适合你”,摇一摇抽取专属民族服饰卡片。另外,上博还将陆续在线上推出少数民族工艺专题视频。