从被校园青春剧拿来命名的《十六岁的花季》,到被方文山写进周杰伦歌词的《七里香》,席慕蓉的诗歌和散文曾经打动过几代中文读者,并在1980、1990年代持续掀起“席慕蓉热”。

在淡出读者视线十多年后,席慕蓉终于带来新作《我给记忆命名》。

“新作”的说法,是针对读者而言的,因为这是内地读者第一次看到;

但对席慕蓉本人来说,书中收录的,其实是她历年来写下的关于成长、创作、故乡的日记。

在书中,席慕蓉重新梳理自己人生中重要的人和事,包括在绘画本业上的困惑与拼搏,对诗的痴迷与信仰,以及对原乡的思念与牵挂。

透过作家的一生,读者也可以一窥过去的时代,了解席慕蓉这一代人的所思所想,和一段特殊记忆中的历史。

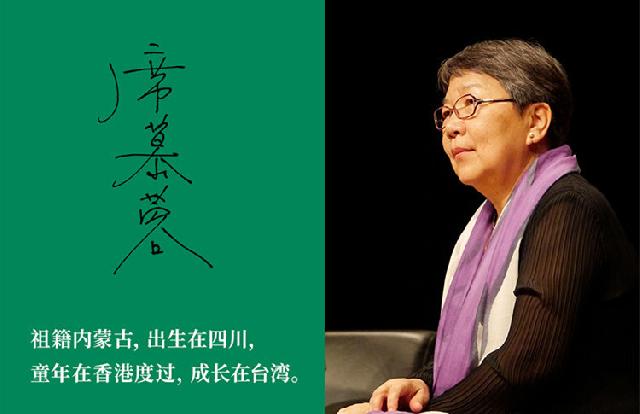

席慕蓉生于1943年,祖籍内蒙古,生在四川,童年在香港度过,成长在台湾。

从台湾师范大学艺术系毕业后,赴比利时深造,1966年以第一名的成绩毕业于布鲁塞尔皇家艺术学院,专攻油画。

从1970年起,席慕蓉陆续发表文字作品。1981年推出诗集《七里香》,收入读者所喜爱的《七里香》《一棵开花的树》《古相思曲》《渡口》《祈祷词》《异域》等诗词代表作。

1981年12月,席慕蓉以被改编成同名歌曲的诗作《出塞曲》,获金鼎奖最佳作词奖。

1989年,席慕蓉踏上内蒙原乡,创作了著名的《父亲的草原母亲的河》,从此又多了一重身份——故乡的旁听者,并将更多的精力放在了书写原乡上。

《我给记忆命名》是一部当之无愧的“回忆之书”。席慕蓉将自己不同阶段的所感所想,所思所得,向多年来陪伴自己的读者敞开。

当年的“席慕蓉热”已经过去多年,年过古稀的席慕蓉却豪情不减。叶嘉莹那句“写诗和读诗是生命的本能”,也被席慕蓉在不同场合多次引用。

《我给记忆命名》中收入了席慕蓉与叶嘉莹的交往。从2010年起,席慕蓉开始发表英雄叙事诗《英雄噶尔丹》,这样的长诗对诗人的创作能力和体力来说,都是极大的挑战。

叶先生看到之后非常着急,打电话问席慕蓉为什么要写这样一首诗,跟她从前的作品太不一样了。

席慕蓉再次说起自己的故乡情结,并以极大的热忱,继续写下了长诗《英雄哲别》和《锁儿罕失剌》。

“我和叶嘉莹先生解释,这些诗是我非写不可,以前的创作,是诗歌来找我,然后我写出来;

现在这些英雄组歌,是我自己去找这首诗,我想要把这些英雄写出来。

叶先生说,那就写吧,是值得的。”