1958年,松江县北部距离佘山不远的一个普通江南农村中,一批村民正挥汗如雨,疏通着村边施家浜和辰山塘两条河道。然而他们没有想到的是,他们正在开凿的,其实是一段穿越6000年的上海历史——随着疏浚工程的深入,不断有村民报告说发现了古代遗物。和中国很多重大的考古发现一样,一个古代遗址的秘密就这样不经意间被当代人悄然打开!

四十年后的1998 年 ,经国务院批准,松江撤县设区,几乎与此同时,一度中断的考古工作在这片定名为广富林的遗址中重启。转眼又是二十年过去,2018年6月,完成一期开发的广富林文化遗址开始对公众试开放,并迅速成为松江新的象征——最近走红网络的《我和我的祖国》系列快闪,松江区就把拍摄点位选择在了这里。

不过,其实直到1958年的11月,松江县才从江苏省划归上海市——也就是说,这个上海最重大的考古发现之一,差一点就成了“别人家的孩子”。

一开张就成为网红爆款

然而很多人都只是在此匆匆打卡

十一长假来临前的广富林文化遗址,没有想象中那么嘈杂,虽然人流量也算不少,但是比起去年十一前后动辄近万的游客,整体游览的舒适度还是好了很多。“这段时间比较多的是学生团队秋游。”广富林文化遗址的一位工作人员介绍。

记者在现场也看到,穿着各种校服的孩子几乎穿梭在景点的每一个角落。“他们一般还是喜欢室外开阔一点的空间游览,比如骨针广场。”一位导游说。

■最近的广富林经常迎来各个学校的秋游团

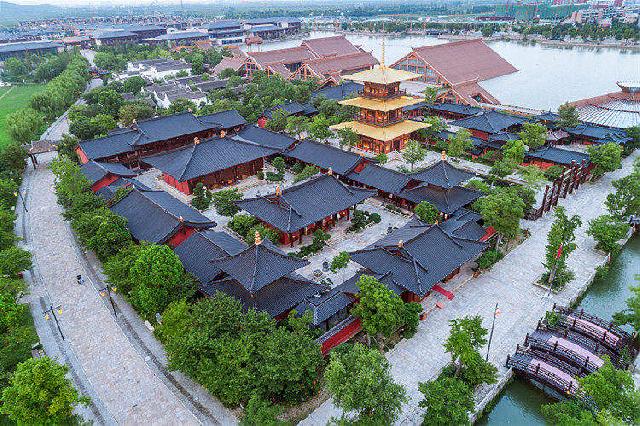

节假日的广富林则会迎来更多的年轻白领以及亲子家庭为主的客流,这个时候,广富林的“打卡”模式就会被启动——几乎每一位年轻游客都会在国际文化交流中心的广场上留下自己的背湖剪影,并很快把它转发在自己的朋友圈中,然后会有更多的人被这些图片所吸引,跟随前者的脚步来到此间……

■广富林遗址最受欢迎的网红景点“三厅屋顶”,远处的圆形建筑则代表了江南农村常见的稻谷堆

■十一期间的广富林遗址将迎来首次灯会

运营方早就发现了这个地标的“网红”特性,所以前些日子刚刚把附近一处办公空间改成了一个小型的纪念品商店,不过由于文创产品还在陆续开发之中,目前和广富林地标有关的商品只有书签、冰箱贴等不多的几样。“我们正在和松江大学城的多所高校合作,研制更多兼具实用性、功能性和艺术性的文创产品,预计很快就会和游客们见面。”广富林运营部部长黄勤向记者介绍,“同时我们也和上海博物馆在合作开发定制专属的纪念品。”

位于遗址中心湖畔的这个纪念品商店风景极好,几乎就是贴着湖面,可以零距离欣赏两侧的建筑风景,可以想见,黄金周期间,这里会被游客挤爆成怎样的场景。

然而,有一些遗憾的是,广富林这三个字似乎也真的成为了“打卡胜地”的代名词,很多人都是匆匆走过,也许并没有对这个地方真正的历史背景有太多的了解。

举个例子——有多少人知道,这里为什么叫广富林吗?

6000年前的古人,

和我们看到的或许是同一片天际线

■1999年,广富林遗址考古工作重启

文章开头提到的1958年的那个村子,叫做广富林村。

看上去有点随意,但是事实上,无论是考古学界提出的广富林文化,还是今天成为网红的广富林遗址,甚至是附近的广富林路、广富林街道……所有这些的名称全都和这个原先默默无闻的小村子有关。

由于各种原因,距离最初的发现40年之后,1999年,上海博物馆考古部的专家们才再次回到了广富林村,开始在这里有计划地勘探和发掘。通过发掘,发现了良诸文化的墓地和新石器时代末期一类新的文化遗存,由于后者在环太湖地区从未发现,上海的考古学家将其暂命名为“广富林遗存”。在此之前由于当时缺乏充分的考古资料,学界一般暂将广富林地区的考古发现文化类型归入良渚文化或马桥文化,2006年,中外考古专家聚集松江,经过学术研讨和实地考察后认为:“广富林遗存”是新发现的文化遗存,是一种新见的考古学文化,可以命名为“广富林文化”。

今天,广富林村村民已经大多随着松江新城的开发而迁走,也有一些年轻人留下了在广富林遗址以及不远的广富林郊野公园中工作。作为松江的第一座郊野公园,广富林郊野公园的设计者有意识地为我们保留了一部分昔日江南农村的景象,水稻、油菜、梨树、竹林、鱼池等错落其间。“我们在这里还能经常看到白鹭、松鼠等野生动物”,接送我们的电瓶车司机周师傅说。

而从考古者的眼中看来,这样的一番农田阡陌的景象,甚至可能已经延续了数千年。

“6000年前在这里生活的古人,和我们今人所看到的,或许是同一片天际线。”上海博物馆考古部副主任黄翔说,“今天广富林附近的地理环境,几乎和6000年前没有太大差别,甚至我们还出土过一些古人的钓鱼器具,说明当时的农耕业已经达到了一定的水准”。

由于广富林附近的这片土地一直没有被城市化所吞没,所以站在郊野公园里,你甚至能够清晰地看到周边的佘山、辰山、凤凰山等“松江九峰”的优美景象。即将到来的国庆长假中,郊野公园里将举行一个上百家庭参与的国风音乐露营节,届时来到这里的孩子们,不知道是不是也能在秋风中感受到这片浓浓的古意。

■这个形如印章的塔式建筑是富林印记展示馆,室内展示了1959年广富林被发现以来的考古研究记事

南北文化聚合

广富林与海纳百川的海派不谋而合

2019年7月,良渚遗址在第43届世界遗产大会上正式登陆世界遗产名录。于是最近来到广富林的游客们经常会追问导游,广富林文化和良渚文化究竟有什么关系呢?

黄翔介绍,良渚文化是距今5300至4300年前的长江下游的史前文明,而以广富林遗址命名的广富林文化,距今大约为4000年前,时代上晚于良渚文化,文化成就也远不如前者,却是长江下游文明化进程研究十分重要的内容。除了良渚文化、广富林文化的遗存外,广富林遗址有时代更早的崧泽文化遗存,也有周、汉、唐等各个时代的遗存。

事实上,从考古发现来看,属于广富林的这部“江南生活史”几乎从未断裂。“我们在这里收集了大量的人类骨骼、动物骨骼和植物遗存,时间跨度从崧泽文化一直到宋元时期。同时考古发掘也表明,广富林遗址区域直至现代一直有人类居住,各个时期先民留下了丰富的考古遗存,墓葬、灰坑、灰沟、水井等遗迹达到8000余个!”

当然,整个遗址中最有价值的发现,还是大量广富林文化遗存的发现。“共计有墓葬10座,灰坑286个、灰沟21条、水井22口、房址3座、特殊遗迹5处。”这批重要发现,被专家们后来命名为“广富林文化”。“因为在良渚文化之后、马桥文化之前一直存在年代缺环,而广富林遗址的考古发现,填补了长江下游地区考古学文化谱系这一的空白”。

随着考古发现的越来越多,专家们同时提出了关于广富林文化来源的两点基本认识:这里的考古发现既有来自北方的龙山文化因素,如来自于黄河、淮河流域的王油坊类型;但也不乏由浙南闽北地区南来的以印纹陶罐类为代表的器具……似乎,早在四五千年前的广富林,这里的先人就已经完成了一次海派风格的南北融合。

从未中断的江南

一米之下可能就是另一个时代

2013年5月,广富林古文化遗址被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。五年之后,广富林遗址公园对外开放。有趣的是,虽然是当代建筑规划设计师的作品,但遗址公园的整体格局居然和考古者们发现的古人生活环境基本吻合。

“我们经过近年来的考古发现,广富林文化的先民们所生存的环境基本上是一个半岛,,其北、东、南三面都有较大的水域——这和今天广富林公园的内部布局很接近。”黄翔介绍说,他们当时的很多重要出土文物,恰好也就是在如今遗址的核心区古陶艺术馆附近发现的。

■古陶艺术馆深受游客欢迎

不过也有一些遗憾。“我们很喜欢古这里陶艺术馆和广富林文化展示馆”,一位接受采访的老年市民说,“不过还是感觉,这里和广富林遗址考古本身有联系的展品太少了。”

其实,广富林遗址的开发建设者们并非没有发现这样的一个“断层”。

■尚未开放的广富林考古遗址展示馆

在遗址的北侧有一座巨大瓦罐式样的别致建筑,这里是规划中的广富林考古遗址展示馆。“这里还没开吗?”经常有好奇的游客漫步到了这里,却吃了闭门羹。不过据知情人士透露,相关部门一直在沟通努力,预计游客们将会在不久的将来,在广富林遗址里看到真正属于广富林的考古发现。

好在你还有另一种机会和6000年的江南文化来一次亲密接触。

就在考古遗址展示馆旁边,有一片几乎没有开发的地块。看似荒芜的这里,地下却可能埋藏着未知的“国家宝藏”。

■广富林遗址的核心保护区地下,可能掩藏着更多的秘密。

“广富林遗址的外围建设区域基本上都进行过考古工作,只有这片区域对我们来说还是一个谜。”黄翔介绍,随着广富林古文化遗址被核定公布为全国重点文物保护单位,这片区域也被列为核心保护区,暂时不再做进一步的挖掘工作。

“那么这些未来可能的古代发现,一般藏在地底多深?”记者忍不住问了黄翔一个业余的问题。

“很浅,一般也就是两三米!”有些意外的这个回答,让记者后来意识到,当你走在这片核心保护区时,你距离那些历朝历代的广富林先民们,或许只有“挖地三尺”的距离……