四、小李庄大情怀

关于李庄古镇的话题与探讨,尤其是在抗日战争期间所呈现的特殊文化现象引起不少文化学者和游客的兴趣,它的未来变化亦会有更多人关心。通过此次实地观察与思考,我想用“既小又大”四个字来形容和概括抗战前后的李庄,并就未来发展谈点个人建言。

之所以说它小,一是地方小、人口少,之前小镇的主要街巷、寺庙、殿堂、民宅、大院等主要分布在一、二公里的地域范围内,镇上居民也只有区区三千多,长期以来当地大多数老百姓日常生活及交流往来的地理空间一般不会超过方圆几十公里。

二是虽古老,但沉寂已久,名不见经传,除在宜宾和川南地区外,外地、省外知之者甚少,该处与全国众多的乡镇一样,在一般地图上难以找到其标识;三是影响小,在这之前漫长的岁月里李庄几乎没有发生过重大影响的事件。为什么又说它大呢?更多的了解和思考后感觉主要理由有三点:

其一是胸襟大、情怀大,那时的李庄人极具胆识和情义,积极解难相助,主动腾出那么多庙堂等公共场合,动员民众租借大量民宅,最多时安排接纳了上万名外来人士,一时间内小镇人满为患,之前平静安宁的生活状态被打乱了,可李庄人并没有怨言,与“下江人”和谐相处,共克时艰,共度国难,并尽力提供种种帮助和方便。

图/栗峰山庄

其二是影响大、能量大,俗话说“山不在高,有仙则灵,水不在深,有龙则灵”。小镇在长达五、六年时间里活跃着一大群民族的文化精英,甚至可以说是藏龙卧虎,国家级的大师云集,极具能量和影响力。他们在十分清贫的艰难生活中依然保持着深厚的家国情怀和知识分子的精神风骨,怀揣个人的学术理想,因陋就简开展科研、学术研究和文化教育,取得了许多重大成果,李庄成为众多学者的“福地”,这也真是小镇千年之大幸。

这些特殊的避难人群给古镇带来了新的文化、信息和风气,增加了人流、物流,打开了与外界的交流窗口,极大地提高了小镇的地位和知名度。几年间外来文化机构及人员与当地逐渐融合,中研院史语所还开办小学,除解决研究人员子女上学需要外,还招收部分当地的适龄儿童,还有多名研究机构的“下江人”与当地女子通婚交融。

与此同时同济大学的部分学生投笔从戎,参加入缅远征军,投身抗战前线......。这些人文活动都给古老的小镇打上了战时特有的文化烙印,留下了难以忘怀的历史记忆,其影响力远远超出小镇狭小的活动空间和地域范围,不仅在国内,乃至战时的美国、英国等盟国都有一定的知名度,据说那时从国外寄来邮件只要写上“中国李庄”就能准确送达。

这一时期在李庄所发生的有关事件与活动,充分彰显了一大批文化学者“以文抗战”的坚强气节和生生不息的民族精神,谱写了一段可歌可泣的文化抗战历史,使弹丸之地的李庄成为当时闻名遐迩的,并与重庆、成都、昆明齐名的大后方抗战文化中心之一。

图/李庄抗战文化名人

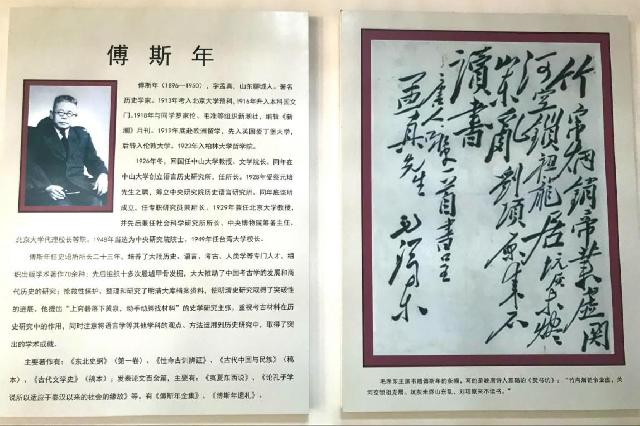

图/毛泽东主席书赠傅斯年条幅

其三是潜力大、意义大,主要有两层含义,一是挖掘和研究的潜力大,李庄战时留下的文化教育遗产十分丰厚,至今在一些学术专业领域仍然占有较大的份量,具有很大的影响力,在科研与教育治学方面仍有不少值得深入研究及可资借鉴之处,厚重的抗战文化和爱国主义精神仍具有强大的感染力和现实教育意义,也是连接海峡两岸现代文化历史交流中的一个重要探讨话题。

据此可以说李庄是民族传统文化和抗战历史上一个尚待继续深入挖掘的重要宝库。它最显著的特征就是“以文抗战”,彰显了一大批文化群体的爱国情怀和科研创新精神,既是一段特殊的文化教育发展史,也是全民抗战史中独具特色的篇章,至今仍具有重要的爱囯、爱科学的教育意义。

从目前各景点、旧址展出情况看,主要以图片文字介绍为主,旧实物、旧资料等比较缺乏,有的复原场景的人物形象塑造和声光效果还不够理想,旧址旧貌的保护和修缮还有不少提升空间,商业服务配套设施的布局也应注意适当、适度、适配,避免过多过重,以免影响小镇特有的传统文化氛围。

当务之急应在更大地域范围内,抓紧抢救、挖掘、搜集、整理相关历史信息、资料及实物(如当年的文字资料、照片、书籍,科研教学仪器,学者们使用过的生活用品等),编写详实的文字介绍,丰富各旧址的物品陈列,让文物说话起到无声的、最好的展览效果,同时适当运用现代技术手段提高文博的展出水平。

图/大世纪 大事件

当地文化宣传部门应加强研究投入,从更大历史背景和多维视角全面审视、深入研究李庄这段特殊的文化历史及其现象,探寻其中奥秘,重点提炼“以文抗战”的精神内核,给国人更多的启迪和教育。可以充分借鉴和釆用以文相通、以文连通、以文会友的方式,广泛联络汇集国内及海外有关知名专家学者进行高层次的研讨或专题学术论坛,获得更多的研究成果,扩大其影响力。

二是发展与提升的空间巨大,进入新时期李庄又迎来了新的历史发展机遇,国家确立了长江流域经济发展与保护整体规划,助力古镇的复兴与发展。当前文博热、旅游热及现代服务业的快速发展成为新趋势,这也反映了人民追求美好生活的升级变化,满足人民群众日益增长的美好需求就是最大的发展动力和机遇。综合而言李庄具有得天独厚的优势,地理环境良好,濒临长江,四通八达(陆路高速、水路航运便利,靠近宜宾空港,高铁建成在即,即将接入全国高铁网络)。

李庄历史文化厚重,尤其是抗战人文资源独特,知名度较高,对外交流合作广泛。在国家和地区大发展、大变化的背景下,李庄的新发展首要的是确立其定位和发展方向,使小镇的特色和优势与国家文创产业政策导向及其发展趋势相契合,全面做好科学规划,积极融入国家主导的长江经济带的保护与发展之中。

图/李庄抗战文化名人

如果说酒香文化是宜宾的一张知名的城市名片,那么李庄古镇则是另一张独具光彩和更加浓郁的书香名片,大有文章可做。李庄人要牢牢守护好小镇悠久的文化根基,留住历经千百年沉淀的文化之魂,擦亮特有的“以文抗战”符号,更加高度重视古迹、旧址、文物、人文环境及自然生态的保护,整合相关资源,合理开发利用,在利用中做好保护,持续传承文化基因,弘扬文化先贤“以文抗战”的爱国主义精神,发挥国家级海峡两岸交流基地作用,促进两岸人文交流。

李庄还应借助历史情缘,继续加强与同济、淸华、北大等知名高校和科研机构的深度合作,争取更多支持和智库指导,高起点、高标准建设现代小镇,实现以文兴镇,以文强镇。我们欣喜的看到李庄创建5A小镇成功在望,当地经济建设和文化旅游呈现出许多新亮点,小镇人文环境美誉度越来越高。深切寄望李庄未来在打造中国特色小镇,保护古迹风貌及生态环境,传承优秀文化与发展经济,改善民生福祉方面探索出一条成功的途径,让古镇焕发新的绚丽光彩。

五、有温度的古镇

脚步,边走边想,感觉古镇处处都有温度和故事,整天自己浸泡在浓浓的文化氛围之中。一路慢行细品,兴致盎然,跑遍了各处各点,先是前往李庄附近的上月坡月亮田,走过一段田间小道,穿过一片茂密的竹林便来到了中国营造学社旧址及梁思成、林徽音旧居,从学者们的工作室到居住房间逐个仔细参观,看到当年营造学社的复原场景布置,人物栩栩如生,形象非常逼真,好似大师归来,倍感亲切。

随后按照景区参观图的指引依次踏进张家祠、东嶽庙、祖师殿、慧光寺、胡家院子、罗家院子等逐一参观。漫步幽深的席子巷,徘徊驻足羊街,仔细察看门牌,轻轻触摸宅墙,静静聆听历史的回声,流连忘返,意犹未尽。晌午过了许久才有点饥饿感,于是就近走入一家小店,特意品尝了当地有名的李庄白肉,既饱腹美味,也可算是川南美食体验吧。

随后再次驱车,经过五、六公里蜿蜒曲折的道路终于到达了栗峰山庄,遥想上世纪40年代这里还是泥泞小路,可以想像那时期傳斯年等一批学者书生偶尔步行往返一趟李庄镇都很不容易啊。

图/李庄名吃标识

图/李庄名肴——刀口蒜泥白肉

我们一行先是登上山坡察看残缺不堪的书院侧门,感觉十分苍凉,再转去正门沿台阶而上进入史语所旧址展厅参观。在各处旧址参观过程中不时联想起《南渡北归》书中描述李庄的部分人物故事和情景,常常进行比对和思寻,不时还与家人交流分享。

透过细心观看这些当年迁驻文化机构和学者们活动的旧址、旧貌,察看一件件的旧物、一张张的照片和详实文字介绍,不时还向现场的导游、工作人员咨询求证,试图获得一些历史点滴信息,尽力寻找离去的大师们的一丝踪迹,仿佛间穿越了时空,一个个大师的风采重现眼前,令人感动不已。

从历史回到现实,思绪不停的转动,感觉往事并不如烟,大师亦未远去。我们今天缅怀大师,敬重先贤,高山仰止,绝不是仅仅作一番激动的感慨和华丽的赞美,而应当做一名真正的思考者和行动者,静下心去,努力学习,在守护、传播、创新中华文化方面做一名积极的践行者和开拓者,让中华民族优秀的文化基因代代相传,与时俱进,发扬光大。

图/李庄歌

六、李庄,后会有期!

李庄之行令人抚今追昔,思绪万千,新中国70年来发生了翻天覆地的变化,取得了举世瞩目的成就,国家综合实力今非昔比,中国人民从站起来,到富起来,再到强起来,每一个中国人都感到无比傲骄和自豪。中国的日益强大成为维护世界和平的中坚力量,在积极倡导构建人类命运共同体的伟大进程中发挥越来越重要的作用,当今没有任何力量能够撼动伟大祖国的地位,李庄那段特殊的历史也决不会重现。展望未来,中华民族伟大的复兴之梦仍须我们铭记历史,居安思危,珍爱和平,接续奋斗,努力把伟大祖国建设得更加繁荣富强!

别了李庄,内心依然不舍,感慨良多。尽管此行对李庄小镇有所了解,有所收获,但感觉对李庄从外到里,从古至今的认知信息比较零散,对古镇的历史文化底蕴缺乏深度了解,尤其是对“以文抗战”的内涵理解不深,对产生特殊文化现象的成因及认识大多停留在表面,没有进行深入分析研究,关注李庄当今发展变化也很少。

故此我还想再来宜宾,三访李庄,清空身心,神游古镇,希望能有机会向当地文化专家请教咨询,查看历史文档资料,走访古镇小院的居民,寻找可能遗留在民间的历史记忆,感受当下李庄人的文化生活,领略中国特色小镇的魅力与韵味。