昆曲,又名昆剧,源于江苏昆山一带的“昆山腔”,是我国古老的戏曲声腔。昆剧诞生于元朝末年,至今已有650多年的历史。我国的许多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的。因此,昆剧有“中国戏曲之母”的雅称,尊为“百戏之祖,百戏之师”。2001年,被联合国教科文组织命名为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”,是中华文化的瑰宝。

昆曲在朱家角百多年不衰,全仗不断有传人。但就朱家角而言,它还不是昆曲的发源地,最多是个“传承基地”。

昆曲入青浦,源于县令屠隆

青浦与昆山接壤,人缘、地缘相近,人流、信息流互动,经济繁荣,文化发达。明代万历年间,青浦来了个“文化知县”屠隆是万历五年(1577年)的进士,万历六年(1578年)担任青浦县令。

屠隆(1544--1605),字长卿,一字纬真,号赤水、鸿苞居士,浙江鄞县人。明代文学家、戏曲家。书画造诣颇深,与胡应麟等并称"明末五子"。万历五年(1577)进士,曾任颍上知县、青浦知县、礼部主事、郎中等官职,为官清正,关心民瘼,后罢官回乡。

屠隆是个怪才,好游历,博学,精通曲艺。屠隆写戏编戏演戏,家中自办戏班,聘请名角。戏曲主张"针线连络,血脉贯通","不用隐僻学问,艰深字眼",编导过整出戏无曲,宾白演出始终(话剧的雏形),广受欢迎。他是明代知名的戏曲作家,在中国文学史上也有一定的地位。他在主政青浦时,不仅善于治水,勤于管理,赢得了民众良好的口碑,而且还勤于创作,留下了不少戏曲作品,集聚众多文人雅士来青浦诗文唱和。

屠隆把戏曲活动带到了青浦,并把始建于明万历初年,当时全上海仅有的七座古戏台之一的青浦城隍庙戏楼,修缮一新。为了弘扬昆曲,在万历六年(1578年),屠隆邀请自己的戏曲家班和优伶,用昆山腔演出《浣纱记》,亲自把作者梁辰鱼(1519-1591)请到了青浦,边观剧,边切磋,共同探讨昆剧艺术。经过探讨交流,梁辰鱼对《浣纱记》进行了改革与创新,无论在情节容量、人物刻画、昆曲新腔上都有了更大的丰富和提高。

《浣纱记》浓重的昆腔特色,改变了过去昆山青浦一带主要演唱南戏的状况,拥有了植根于地域文化的剧种,曲词音韵和谐,合腔依律,更适合剧场上演。

《浣纱记》在青浦的上演,扩大了昆腔在青浦的影响,文人雅士、昆曲者日益增多,涌现出众多的家乐和民间班社。名宦富绅等大户人家以自组家庭戏班为时尚,在书房和厅堂进行昆曲表演,呈现了几近“无日不开宴,无日不观剧”的盛况。民间班社纷纷游走于青浦水乡,串家走户“唱堂会”,或在岁时节令之际,活跃于庙会、茶馆和广场。昆剧在青浦逐渐繁荣兴旺起来。

清朝乾嘉年间之后,地方戏曲风起云涌,与处于“国剧”地位的昆曲发生竞争,使昆曲日趋衰退,直到民国初年,几乎到了濒临消亡的地步。然而,在青浦的昆曲活动却绵延不绝,业余昆曲演唱活动此起彼伏。

昆曲在青浦,一般以清唱为主,俗称“清工”。学曲者,互称“曲友”,教曲者,叫“曲师”,学曲或教曲称之为“拍曲”。唱曲或制曲填词,雅称“度曲”。曲友们活动的组织,先是称“局”,后来才命名为“集”和“社”。

昆曲进朱家角,益于“曲王”俞粟庐

1915年,由青浦知名人士章汉秋和我国早期的红学家、小说家钱学坤等人发起成立了“讴青”昆剧曲社,专事研习昆曲。他们推选寄寓于青浦的苏州昆曲家许蓉村(1868-1939)为社长。“讴青曲社”的“青”之含义,一是是表明地属青浦,要为青浦讴歌。二是表示对古代“声振林木,响遏行云”的善唱者秦青的敬仰。他们从研习昆曲,发展到演唱,生、旦、净、末、丑角色齐全。“讴青”活跃于青浦曲水园的凝和堂、茶楼“别有天”的楼上,檀板拍曲,歌唱不绝。

1916年,许蓉村迁居到朱家角行医,因朱家角原名为“珠街阁”,他便在朱家角成立了“咏珠曲社”,集聚了几十位当地文化名人和昆曲爱好者。当年,号称“江浙曲王”的俞粟庐(1847-1930),慕名携14岁的儿子俞振飞,迁来朱家角,住在“咏珠曲社”唐承斋(1861-1925)的家中。

“咏珠”昆曲社员的活动,往往聚集在朱家角古镇的茶楼上。奏笛、拍板、唱曲,十分热闹。唐承斋对《长生殿》中唐明皇这一“小生”的唱段,相当迷恋。许蓉村则擅长演唱《牡丹亭》中的“拾画”、“叫画”,他俩的昆曲韵味,富有功底,很受俞粟庐的关注和喜欢。俞粟庐对青浦的昆曲生态流连忘返,热情地在朱家角传授昆曲艺术。于是,“讴青”“咏珠”两社的曲友,纷纷前去请教俞大师,致使艺学大进。社员们的演唱,个个字正腔圆,运气自然。经过江南曲王的悉心指点,青浦曲友的演唱水平大为提高。

随后,青浦这两个曲社合二为一,名曰“青浦曲社”。每逢春秋佳日,社员们争先恐后地在青浦和朱家角城隍庙的古戏台上献艺演出,还时常赴外埠会演,常能博得好评而归。他们还往往翻过朱家角的放生桥,到昆曲的发源地昆山一带“班门弄斧”,也往往令人刮目相看,表现不俗。他们以儒雅清新、唱法正宗而名闻江南,成为江浙沪地区享有声誉的曲社之一。

昆曲再现课植园, 源于“王子”张军

昆曲,作为一种中华民族的非物质文化遗产,总有她的痴迷者,不断传承和发展。张军是青浦的农家子弟,1986年,当他12岁时,考入了上海第三届昆剧演员班。他天资聪慧,勤奋好学,刻苦练功,1993年毕业。多年来,张军对昆曲的演唱有了更深刻的领悟,他继承了老一辈昆曲艺术家对《牡丹亭》的艺术追求。

张军觉得昆曲有三样东西必须坚持。一是它的文学性,凝炼的唱词,经典的曲牌;二是它的音乐美,抑扬顿挫,依字行腔;三是它的江南气质,安静曼妙,典雅唯美。当今时代太嘈杂,昆曲可以让人心安宁,陶冶性情。

1998年,张军的“昆剧走近青年”项目,通过讲解和演出昆曲,在上海同济大学实施后,大获成功。这让张军的昆曲普及和推广一发不可收,他走遍了上海所有的高校,创下了演出300余场的纪录。

2003年,张军排演了第一出大戏《牡丹亭》,这是一板一眼依着百年前老祖宗的传统,把舞台放在朱家角的古典名园课植园里,复制了昆曲“江南小班”的神韵。

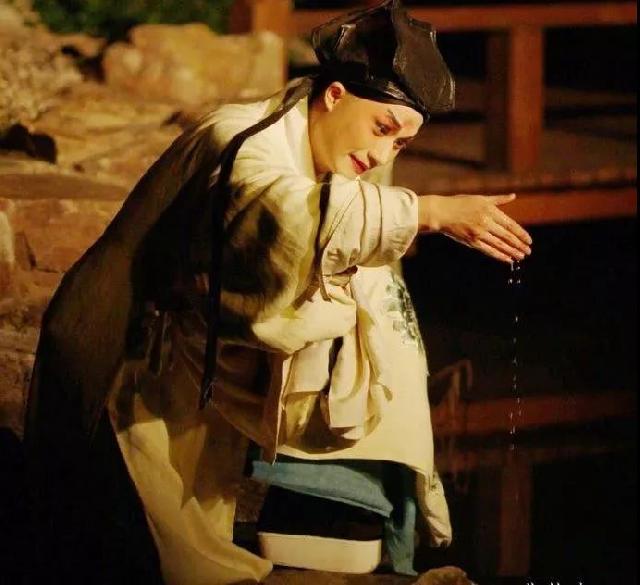

虽然《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖创作于1598年的作品,但是,张军却在继承传统的基础上,给它赋予了新的内涵,让昆曲在江南园林中实景演出,成为中国园林文化的有机组成部分。那实景版的《牡丹亭》,抛开了现代的框架式舞台,摒弃了繁复的剧场式呈现,去追寻昆曲神韵的本源,让天、地、人成为园林昆曲的核心。张军把原本冗长的剧本压缩在75分钟之内,让观众在当下生活的节奏中,有耐心地进行一番穿越和体验。张军饰演的“柳梦梅”,这儒雅的小生,从柳林深处踏梦而至。那细腻的表演,展现了“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”的动人场面,以及“花花草草由人恋,生生死死随人愿”的至深之情。

张军演绎的《牡丹亭》,情景交融,催人泪下。黄豆豆在戏中,助兴出演“石道姑”的一段“水舞”,更是热烈奔放,将现代时尚有机融入古老的昆剧演出中,获得满堂彩。

如今,张军又让昆曲插上了电,那“清柔婉转”“流丽悠远”,具有糯软意境的昆腔,给了观众一种全新的听觉享受。

张军的昆曲艺术中心,还栽培了10至12岁之间的18个昆曲小演员,这18颗昆曲种子,似燎原的星火,担当了昆曲传承的使命。同时,张军还想让改良型传承、实景体验的昆曲艺术“走出去”,进而传播于世界各大城市。