2019年9月,交大在泗泾孙士林宅内举办了“古建筑木作法展”。希望这个展览是一个契机,能帮助更多的人理解地方历史与现实,并进一步连接社区,探索文化遗产与地方社区的互动。而这也是“上海交大建筑遗产保护教学科研实践基地”在孙宅成立的愿景之一。

选择了孙宅挂牌,在孙宅办展,所以孙宅的主人孙士林是何许人也?他和泗泾有着怎样的故事?带着这些疑问交大团队开始了他们的探寻之旅。

是找人的故事,也是找城的故事

展览时,交到团队招募到了一批泗泾本地志愿者,为了寻找关于孙士林的答案,他们开始不定期地组织起了本地志愿者的茶话会。通过个人的口述故事,收集众人对孙士林的回忆,试图组成孙士林个人生命历程的拼图。这件事情的意义不止在于了解孙士林,也在于每个人“生命史”的背后,其实隐藏着地方社会的“生命史”。孙士林生命历程中的重要节点,同时也将勾连出泗泾地方社会的前世今生。

■ 2019年10月,第一次孙宅茶话会

志愿者陈志鹏1945年生,从小就在孙宅附近的宅子里长大。他曾负责泗泾镇的工商业工作,对泗泾的产业发展史很是熟悉。关于孙士林的记忆,陈志鹏说:

“我以前就住在现在孙宅边上的安方塔的位置,我记得小时候到孙士林那里去,我叫他老伯伯。当时我很小,我得仰着头看,感觉他(个子)至少1米8朝上。他有两个儿子,其中,小儿子是我的同学……南京东路有一家是邵万生食品店知道吗,邵万生和孙士林他俩是亲戚。”

从陈先生的口述中得知,孙士林原来可算作一位定居泗泾的“徽商”。大约在民国初年,孙士林来到泗泾,先是做茶叶生意,后转至南北货,也就是干果生意。孙士林的生意大概做得不错,没过多久,他就在下塘街边建起(也可能是购买了)今天我们看到的孙宅。

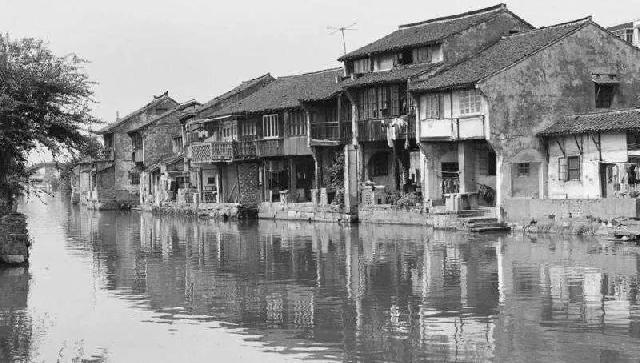

孙士林并不是第一位定居泗泾的徽州人。晚年孙士林的居所汪家厅(又称宝伦堂),其最早的主人汪宝林也像孙士林一样来自徽州,并在清中叶建造了这座泗泾最为考究的宅邸。■ 泗泾塘畔下塘街的早年风貌

下塘下塘,到底哪里是下塘

我们总说四水会波,是因为泗泾的地名含义是四水(通波泾、外波泾、洞泾、张泾)交汇之地,透露了它与水道密不可分的关系。当年,水路发达,沿着泗泾塘,可连通上海及江南腹地。泗泾镇中的两个重要地名:上塘和下塘,同样是因水得名。“塘”即孙宅南面的泗泾塘,它是泗泾镇最主要的河流。当年,各种货物随着水路在泗泾流转,沿河开了米行、木行、竹行、橹行、酱行、染坊等产业铺子。

泗泾塘北岸慢慢形成了一条街道,就是下塘街。沿街有码头、商铺。所以“下塘”就是河边的下塘街的沿街区域,有了这样的背景,我们大概知道了孙士林为什么在古镇中选择了下塘作为他的南北货店以及家宅的位置。

相对下塘,泗泾还有“上塘”。“上塘”就是朝向内陆一点的泗泾大街(开江中路)以北的区域。也就是说,上和下是相对于泗泾塘而言的,离河近的就是下塘,离河远的就是上塘。一些大宅子,像汪家厅、史量才故居、马相伯故居,则多在上塘。

曾经的沿河“骑楼街”盛景

当年的下塘街热闹非常,是居民生活的中心。沿着下塘街的小巷名,缸甏弄、挑水弄、仁嘏弄、竹行弄等,是当年热闹的下塘街的见证。

从空间的角度来说,下塘最有趣的是形成了一条断断续续绵延数百米长的中式骑楼街,当地人称为廊棚。古镇沿河有骑楼房子,在江南是少见的。它形成的时期,以及建造的故事,今天尚不可考,但的确构成了下塘街重要的生活空间。

根据建造风格推测,孙士林宅建造时,隔壁的程宅和管宅应该已经建成。孙宅面向下塘街的骑楼,应该是延续了程宅、管宅的做法。这样延续性的骑楼沿街界面,其建造更像是一个民间的自发行为,不过无疑也是取得了一定的共识和协商的产物。

■ 修缮后的孙宅沿河“骑楼”界面

动乱年代 泗泾和"米"分不开的故事

“抗日战争初期,日军轰炸松江,产生了很多难民。孙士林积极号召米业同行,并带头捐出粮米,设粥场救济难民。日军多次来到泗泾镇扫荡、征军粮。孙士林带领米行老板们妥善将粮食转移,多次度过难关。”

这段记载反映了孙士林作为一个商人,通过多年的努力,在当地社会中已颇具地位,成为地方危机时刻的关键组织者,也显示出民国时期地方产业同仁与地方社会之间的紧密互动。当时的米行,不仅是泗泾镇的经济支柱产业,也为地方教育出力。据陈志鹏回忆,泗泾镇米业养正小学的建设,除了地方社会名流如马相伯、史量才等人的努力,主要依靠泗泾“米业同业会”组织泗泾的米厂、米行、油坊等老板出资。而孙士林作为南货行业的代表,也连同百货业、地货业、棉布业、竹木业等各路商界人士,共同支持办学。

时代变迁,孙宅成了公宅

1950年代,孙士林的生活发生了重要的变化。首先是私房改造运动。据志愿者回忆,当时住宅面积达七十平米以上的人家,要把面积分给其他人,但是允许留一间给自己家住。私房改造的时候,孙宅的居住空间一间一间被划分到很小,而孙士林一家却搬到了孙宅对面泗泾大街上的汪家厅——1950年代初期,汪家厅也像孙宅一样,经历了私宅改造,一半作为泗泾镇木业仓库之用,一半作为住宅分配给十余户人家。

■ 下塘街的廊棚生活

志愿者陈明亮一家是这场运动之后搬入孙宅的。陈明亮说:

“我们这个房子当时大概住了二十几家人家,当时的状况就像《七十二家房客》里面那样。旁边第一进沿街的两间,住的就是我老爸老妈,我们四个兄弟姊妹都住在这。当时这条街的房子沿(下塘)街的都是两层的,我老爸老妈住的那间是平房。听我父母说,解放前,孙宅这边还有一个地下室,是存放南北货的陶缸。我现在69岁,搬离孙宅已经46年了。”

汪家厅是个什么厅

王勇联曾经家住汪家厅,他记得,解放前,孙士林租了汪家厅开戏院。“我大概7、8岁的时候,为了不买票,趁检票人多的时候钻进去。那时候汪家厅整个空间暗暗的,地面还是泥巴地,有一次还差点滑一跤。”

而大众剧场,则是孙士林和候耕余共同投资创建的。其中孙士林以靠大街的“孙同和南货店”的二间门面房、后面的二进天井,及二进二层楼房作为房舍投资。当时在整个松江县,没有很好的剧场,有二楼剧场的只在泗泾,一般的剧场只有一层楼。京剧、沪剧连番在这上演,热闹非凡。除了演戏,节会以及重大的活动基本上都在这里举行,后来也放电影。在本地人的印象中,大众剧场刚开始演出的是京剧,结果泗泾的老百姓对京剧不是很感兴趣。泗泾人比较喜欢听越剧和沪剧。当时松江的越剧团是一个民间越剧团,叫三新越剧团、主演兼团长叫赵世祥,当时特别有名气。据说他是20世纪40年代上海越剧界十姐妹之一傅全香的弟子,长期挂牌在这里,有时一演一个月。“当时如果要去看,要提前买票,当天去不一定买得到票,因为里面的位置不多。”陈志鹏说。

1966年文化大革命以后,大众剧场就不演戏了,那里成为了不少批斗大会的发生地。陈志鹏补充说,“我在里面作为陪斗。当时我厂里的领导被批斗,我站在边上,批斗的理由是,你为什么不重用工农兵的子弟,而重用了我,我是资本家的儿子,我的祖辈是开中药店的。”

■ 汪家厅(宝伦堂)的修缮也在规划进行中

■ 孙士林肖像

透过孙士林的生命史的片段,我们得以一瞥民国时期泗泾镇社会的流动性以及从民国至建国初期的社会变迁。我们看到了泗泾空间的主轴从“下塘街”到“泗泾大街”的转移,看到娱乐空间从私人戏台到公共剧场的变化,也看到私人居住空间的剧烈变化。这些社会变迁是从20世纪一个普通商人生活的地方空间的变化中反映出来的,却也是大历史变迁的一个注脚。

■ 文中所提到的孙士林的故事地点图

“期待新三宅”

“古镇发展的速度能不能加快一点”

“期待古镇全新的面貌”

……

我们总能收到很多这样类似的粉泗留言

是安方塔下的三宅让我们对古镇的修缮憧憬满满

修来了与交大的缘分

希望未来

吸引更多的人留在这里