据史料记载,我的故乡“黄渡”之名的由来,因春秋时期楚国大臣黄歇在任时多次发兵出征渡过吴淞江,故称“黄渡”。至楚考烈王15年即公元前248年,将此处封为黄歇的领地而渐成市镇。

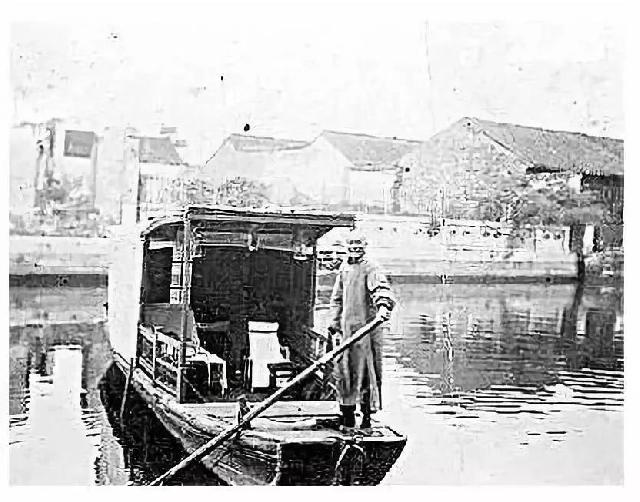

黄渡紧邻吴淞江,江面波光粼粼、烟雾缥缈、行船如织、南来北往、桅杆如林、篷帆似云,拉纤的号声、船家的叫喊声、扯篷落篷的嘎嘎声、吱呀吱呀的摇橹声……夜以继日、不绝于耳!

■ 晚清吴淞江摆渡船

黄渡地区河网密布,水面达三千五百多亩,为嘉定之冠。水产丰富,引来众多外地渔民前来捕捞,形成了闹猛的鱼市场。至明嘉靖万历时期,街长已达三里,大小商店五、六百家,流动摊贩四百多个,光经营砖瓦竹木石砂等建材的商行就有五十多家,茶馆兼书场十八家,饮食、洗澡、理发、修理等各种服务业应有尽有……

昔日的黄渡人口不过万余,许多半农半商,镇上只有几幢砖木结构的加层房,其他都是“道士帽”屋面的小瓦房和草房。街面凹凸不平、高矮不一,一米来宽的砖铺街道,行人常挤得跨不开步。镇虽简陋而小,但因周围有万家宅、唐家村、宋马村等几个人口近千的大村户,加上江浙水路来的船只在这里歇息、买卖、食宿,到清末民初已成了当时少有的“一天三市”镇。人头拥挤,生意兴隆,其名气不在“金罗店”“银南翔”“铜江湾”“铁大场”之下。

每天凌晨,晓星未落,早市开始了。住在周围各村的老农三五成群地上镇了,男的到茶馆里喝茶听书、谈古说今,临窗观看南来北往的行船,领略舟行碧波上、人在画中游的绝妙胜景,听那咿呀咿呀的幽幽桨声,真是心旷神怡,悠闲自得。农妇们采摘自种的蔬菜,装进两只篮子里,用小毛竹扁担一挑,到镇上去卖,再买回些油盐酱醋、肥皂草纸、火柴针线等日用品。当然,吃早点是少不了的,阳春面、馄饨、大饼油条糍饭团、羊肉烧酒炸酱面……还不忘给儿孙带一份,回家好哄他们高兴一天。

午市,除仍有周围村庄的农民上镇采购肥料、种子、农具及日用杂品外,主要是从“三江渡口”汇集上岸的“江湖汉子”,有卖艺的、看相算命的、识真病卖假药的、变戏法的、耍猢狲赤膊戏的、沿街卖唱的、要钱讨饭的……三教九流、热闹非凡。

一到夜市,店家张起油盏灯,有的挂起电石灯,有的吊起汽油灯……照得街面如同白昼,从各处汇集来的船上人都上岸来逛街、吃饭、住宿、洗澡、看戏。周围村庄的年轻男女结伴来下馆子、进戏院。夜市要等到书场、戏院散后才结束。有的店家虽已打烊,但仍在排门板上开扇小门,专供顾客自助付钱取货,成为诚信交易的无人售货窗。直到深夜十点多钟,夜市才落去。

光阴荏苒,自改革开放以来,黄渡沧桑巨变,今非昔比。如今黄渡集镇高楼林立,道路宽广。文化中心、社保中心、绿苑市场、健身广场、同济大学、汽车研发园区、产业基地——一批批现代建筑如雨后春笋般崛起。居民新房成排成片,大街小巷绿树成荫,广场公园茵茵凝碧,鸟语花香……

■ 文体分中心

■ 同济大学嘉定校区