封毓秀,字汉光,号遁庵,清朝嘉定马陆人。早岁孤贫,笃志力学,手不释卷,史载“年逾五十始游庠”,意即年过五十岁才进入州或府一级的学宫学习,然而 “屡踏棘闱不售”,科考不顺。爱好吟咏,著有《悔吟余稿》及《遁庵制艺》,所作诗歌清新俊逸,每每为名流击节叹赏,清代文人陆元鼎为他的文稿所作序时把他比作南北朝的大诗人庾信和鲍照。

■ 20世纪二三十年代嘉定赛龙舟

■ 1867年,嘉定县城西门城墙(英)亨利•坎米奇摄

明清时嘉定经济发达,文化昌盛,各种节庆民俗在嘉定文人笔下活色生香,触手可及。封毓秀诗作泉涌,其中有不少是描述嘉定民间节庆风俗的内容,品读这些诗作,不啻是欣赏鲜活的嘉定民俗片段。

元旦

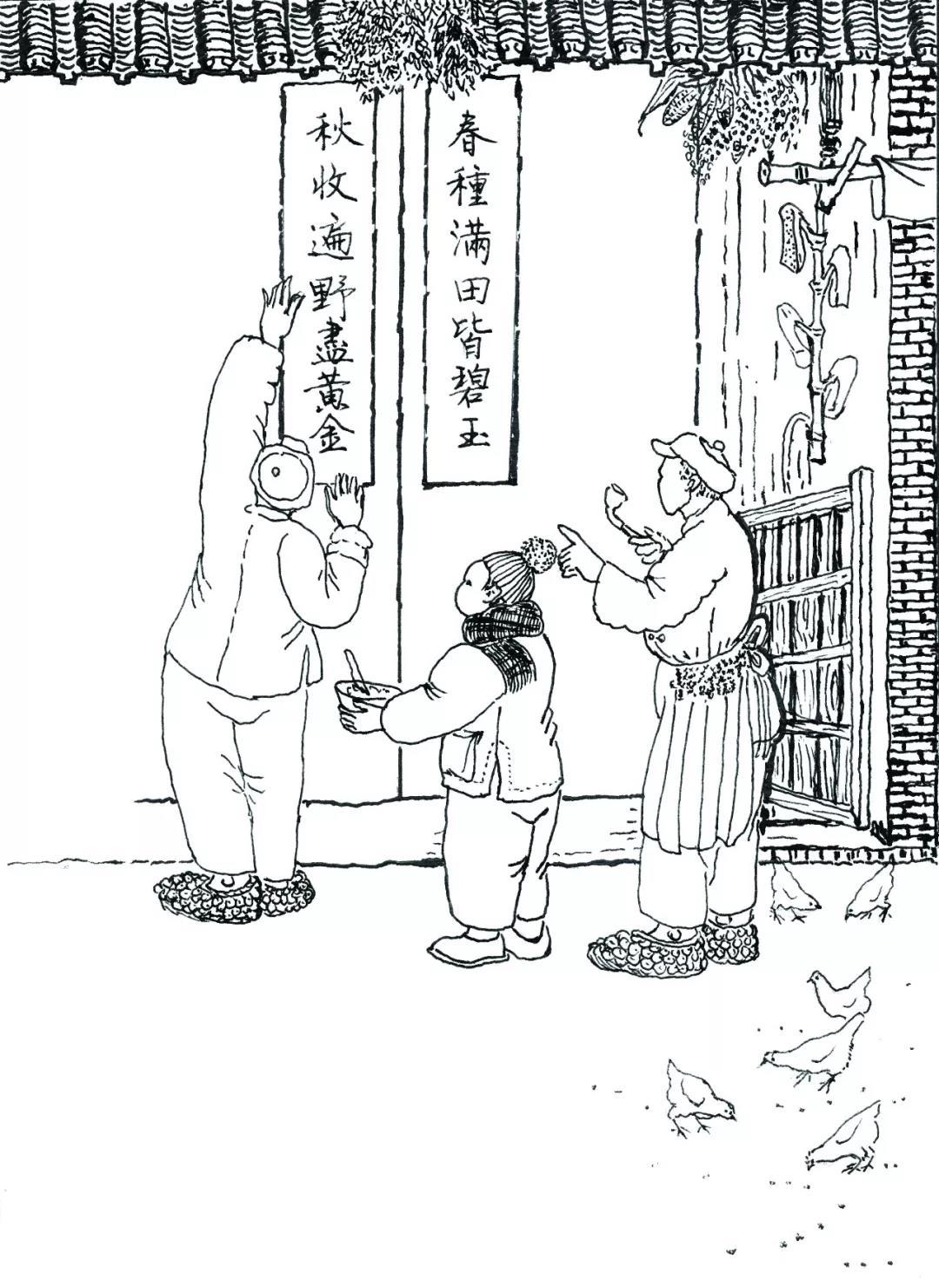

古时元旦指的是农历正月初一。“元旦”的“元”,指开始,是第一的意思,“旦”,象形字,即太阳从地平线上冉冉升起,象征一日的开始,“元”和“旦”两个字结合起来,就引申为新年开始的第一天。嘉定人在年初一的第一件事是拜谒祠堂,先拜天地,再对着祖先遗像或牌位神主上香叩头,供以香火果品,然后给直系的尊长拜年。初二初三,姻邻朋旧,往来交贺。封毓秀笔下的元旦则是:

才入新年气便暄,和风瑞日蔼千门。声声炮竹闻深巷,簇簇衣冠聚远村。谨饬调羹因老母,预谋汤饼为期孙。贫家只有天伦乐,拜乎高堂笑语温。残雪墙阴冻未干,东风犹殢半窗寒。呼妻莫问春何服,寿母还欣病欲飡。数树梅花消寂寞,一声炮竹报平安。儿童索写宜春帖,手拂红笺带笑看。

字里行间洋溢着一派和乐暖意。一入新年,充满期待的作者便感到大地回暖,春和日丽。乡人点爆竹,著新衣,富户忙着张罗吃的,穷家也笑语温存,尽享天伦之乐。乍暖还寒,梅花消寂寞,炮竹报平安,百病渐消,家人欣然,孩子们蹦蹦跳跳索要大红的春帖子张贴。

上元节

正月十五是上元节,这天笙歌灯彩,仕女嬉游,一派欢乐景象。农民在自家门前用竹竿张挂灯火,称做“望田灯”,预兆五谷丰登。家家要接灶,作粉食祀灶。白天用野菜作馄饨,食之谓之包财香,晚上吃汤圆,寓意圆满。女孩子还以茶果迎厕姑,在一个盘子里盘上米或糠,两个女孩面对面拿着一个小畚箕占卜自己要问的事情。传说在月色皎洁的晚上走过三座大桥,便可终年除却百病,妇女们在元宵节还要“走三桥”。

上元节的多种活动在封毓秀的《接灶诗》中也栩栩如生,接灶、张灯、沥茶,虽居茅屋却不失亲切熟谂,即便是粗茶淡饭却也足够温饱,作者因时时醉心于挥毫泼墨而疏于疱厨,所以他家的灶君平时是闲逸的:

相迎不用整茅庵,井囱依然昔所谙。鳌炬高悬分左右,凤团遥沥向东南。甑尘常满遗君逸,笔墨时挥笑我酣。虽设庖厨原不远,肯捐蔬食餍肥甘。

清明

清明时节花雨纷纷,小麦已初熟,桃花正盛开,家家祭扫,纸钱飘零,封毓秀的《清明》诗里有着非常写实的描绘:

野烧白杨东,相逢祭扫同。纸钱飘插竹,粉鹊趁归篷。一夜催花雨,连朝赶麦风。前溪新绿暗,开遍小桃红。

立秋

立秋时民俗吃瓜,饮新汲水。封毓秀却自怨自怜,以漫醉的陶渊明和壮志难酬的祖逖自喻,抒发了年华易逝而怀才不遇、抑郁不得志的愁闷:

罗陈瓜果祝新秋,暗觉金风透小楼。香冷莲房蹲饿鼠,绿消梧叶送鸣鸠。东篱漫醉陶彭泽,夜帐空眠祖豫州。萧瑟自怜蒲柳质,却愁摇落向江头。

中秋

中秋吃月饼,不同于他处的是,嘉定人家还要吃毛豆荚和芋艿,称为赏中秋。封毓秀笔下的中秋也令人发愁:

吹笛谁家起暮愁,秋声一片到南楼。满庭月色明如画,老子今宵兴独幽。

腊月廿四

腊月廿四送灶,为不使灶神言人罪于帝天,乡人虔诚地点着红烛,焚烧纸钱,祭以牲畜与甜酒,然而诗人节俭成性,只凭三爵茶便送灶君了:

凤烛辉煌兽篆清,离筵此夕不留行。楮钱未免犹从俗,牲醴还宜独展诚。半世庖厨知我俭,一年藜藿藉君烹。生平不惯依人热,三爵寒茶是别情。

除夕夜

一年忙到头,终于到了除夕夜了,乡人供五路财神“烧利市”,祀祖先,易门神,贴福禄字,客来人往,家家户户忙着买鱼沽酒准备过年,诗人却“不住桃源不入山,也无剥啄到柴关”,不走亲访友,也无客人扣门,只折几枝梅花在书斋里作为岁朝清供,倒也极清幽雅致:

不住桃源不入山,也无剥啄到柴关。岁除寒浅知春早,节至人忙喜我闲。送酒客从林外去,买鱼童向市中还。小斋幽绝思清供,欲折梅花且待看。

嘉定前贤灿若星河,以诗言志的文人不胜枚举,封毓秀的这几首诗可以说只是沧海一粟,但其中反映的民俗乡情却真实有趣,且有不少风俗习惯并没有随着时间的流逝和朝代的更迗而消失,而是顽强地传承至今,成为嘉定特有的富含地域特色的文化符号。