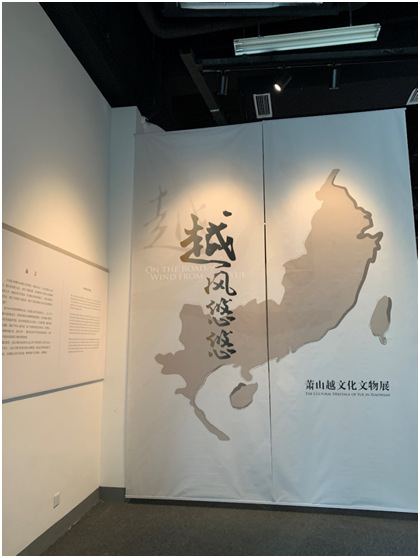

上海大学联合杭州市萧山区博物馆策划举办的“越风悠悠——萧山越文化文物展”,昨日在上海大学博物馆开幕,展期至2021年1月8日。校外人士若有意观展,需提前两个工作日预约。

作为越文化的发祥地之一,萧山有着悠久的历史,养育了智慧的于越民族,保存了自新石器时代晚期以来丰富的物质文化遗产。

距今8000年前的跨湖桥文化,是先越土著文化的源头之一,出土了中国最古老的独木舟。

贯穿商周的印纹硬陶和原始瓷器,不仅是越人物质文化与审美创造的代表,更是中国瓷器艺术之源头。汉六朝以降,越窑青瓷走向成熟,创烧千年而久盛不衰,留下享誉世界的艺术珍品。

展览第一板块:

跨湖桥是古越文明的发源地之一,位于杭州市萧山区西南约4公里的湘湖地区。

距今约8000年前,跨湖桥先民在磨制石器、制陶、编织和造船等方面已有突出的发明和创造,其器物类型、制造技术与艺术风格有着独特的文化内涵。

跨湖桥遗址所发现的独木舟遗存,是中国舟船制造的发端与航海探索的起点,对亚洲东南沿海、太平洋岛屿南岛语族海洋文明的形成有着重要影响。

■现场展出的独木舟

《周易·系辞下》中有“刳木为舟,剡木为楫”的记载。独木舟是史前土著居民最早使用的水上交通工具之一。

跨湖桥遗址出土的独木舟,是目前我国发现的最古老的舟船遗迹,表明距今8000年前,萧山湘湖一带的原始先民便已掌握一定的造船与航海技术。跨湖桥遗址独木舟的发现,证明中国大陆东南地区是世界上最早发明舟船、实现近海及远洋航行的地区之一。

史前先民在近海采用独木舟,远航则使用边架艇形式。东南地区的土著居民于5000-1000年前渡海抵达台湾、菲律宾、太平洋群岛,以及南岛语族这一海洋族群的形成,与新石器时代中晚期东南沿海土著先民制造舟船、开启水上交通的探索密不可分。

独木舟的诞生,标志着海洋移民与史前文化传播的开端。原始舟船则是文明交流与演进的重要工具。

展览第二版块:

商周时期,长江下游一带聚落兴盛,人口繁衍。生产力的进步推动了早期政治文明的发展,东周之时,雄踞东南的吴、越两国迅速崛起,势力此消彼长。

公元前473年,越国灭吴,一跃成为春秋霸主。

■展厅实景

越人在商代便已开始制造和使用印纹硬陶及原始瓷器物。器身上拍印的几何形装饰纹样,彰显了越地居民强烈的审美意识,亦标志着越人工匠娴熟的制造技艺。

印纹硬陶与原始瓷,也成为先秦时期越民族独特文化内涵的载体,更是中国千年辉煌制瓷历史的开端。

■编织纹单鋬带流硬陶壶

印纹硬陶质地坚硬,烧成温度在1100℃左右,商代时出现在长江中下游一带。西周至春秋战国时期,印纹硬陶得到极大发展,于吴越地区广为流行,器表的拍印纹饰极为丰富,同一件器物还施以两至三种不同纹饰。

原始瓷的出现有赖于成熟的印纹硬陶烧制工艺,是经过胎土选择、外表施釉、高温烧制后的一种“高温釉陶”,其化学组成与物理性能上已经不同于陶器,因此被称为“原始瓷”。

印纹硬陶与原始瓷曾同窑烧造。战国以后,印纹硬陶逐渐走向衰落,逐渐为瓷器所取代。

■展厅实景

展览第三板块:

在先秦原始瓷制作基础之上,东汉时期,越地便已率先烧制出成熟的青瓷。

经三国至两晋,制瓷业得到极大发展,越地窑场林立,越窑工匠不仅锤炼了烧造技术,亦不断创新瓷器造型与装饰艺术。

西晋永嘉之乱后,随着中原世族的“衣冠南渡”,江南地区成为中国又一经济与文化重心,越窑青瓷的发展也迎来了第一个高峰,终在唐五代时走向鼎盛。

■青釉堆塑罐

青瓷堆塑罐又称魂瓶,是汉晋时江浙地区流行的一类丧葬明器。

古人“事死如生”,堆塑的形象往往取材于生活场景、文化想象或宗教信仰,常见的有楼阁亭阙,杂耍舞乐,莲坐佛像,飞禽走兽等。堆塑造型小而精致,栩栩如生,整体观之层次分明、杂而不乱,浓缩了人间百态、社会风俗以及时人们的精神世界。

■展厅实景

上海大学联合萧山博物馆,展出近百件萧山博物馆藏越文化文物,呈现越文化的丰富内涵、精神创造与艺术魅力。本次展览展品丰富,包括萧山地区远古时期独木舟、上古时代先秦硬陶与原始瓷、中古时期青瓷器等不同时段、不同类别的文化遗物,向观众们讲述古越文化独特而又丰富的深厚内涵。

展览信息:

展览时间:2020年11月14日-2021年1月8日

地点:上海大学博物馆1层2号临展厅(宝山区南陈路333号上海大学东校区)

小贴士:校外人士参观,请提前两个工作日致电66133465预约。