被新冠疫情席卷的2020,注定是人类历史上一个无法忘却的年份。

很多年以后,当我们谈论它时,我们会如何记忆与回望?

■《2020·逆光》 洪海主编 中信出版·大方

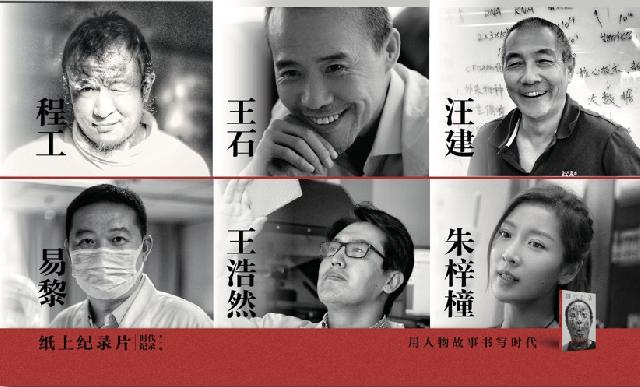

春节前夕,中信出版·大方推出了一部堪称“纸上纪录片”的新书《2020·逆光》,该书提取了2020年主题词“逆光”,记录6位2020年逆光奔跑的人物。

他们中有逆行进入武汉的医务工作者,有日夜颠倒做科研的科学家,有投身公益、四处奔波的企业家,有亲赴疫情一线数月记录历史的纪录片导演,还有连线全球发来最新报道的新闻工作者……

他们“逆着光奔跑,向着希望奔跑。”该书主编洪海表示,“在历史的洪流滚滚向前的时刻,他们逆行的勇气与行动值得被时代所铭记。”

用人物故事书写时代

2020,人们经历了太多事。这一年,也让“记录”成为关键词。

“用MOOK(Magazine Book),做一部记录时代的纸上纪录片吧。”在《2020·逆光》线上新书发布会上,该书主编洪海透露,这本书的缘起,来自资深出版人施宏俊的提议。

洪海是时代纪录联合创始人,总制片人。美国加州大学伯克利分校纪录片专业、哈佛商学院OPM 。两次登顶珠峰,是首位从珠峰南北坡分别登顶的中国制片人。

■程工

2020年武汉封城的第二天,“时代纪录”摄制团队就逆行进入武汉, 亲历了整整75天封城的日子。摄制组人数最多的时候,有42位同事在一线。

“我必须得去,必须得记录,这是我的责任。”该纪录片导演程工如是说。

他说,影片的主题不是奔着逆行者,不是奔着伟大去拍摄。“摄制组希望可以从医护工作者、支援者、志愿者的角度,记录那些平凡的点滴,去看到绝望中的希望,去寻找逆境中的微光。”

这部反映武汉抗疫的纪录电影,预计将于今年三四月份在院线上映。

一起找寻生活中的逆光

“这个充满意外、冲突和反转的庚子年,是如此魔幻。”洪海说,“于是,我和施宏俊先生一拍即合。有了这部‘时代纪录’的纸上纪录片《2020·逆光》。”

“面对希望逆着光,感觉爱存在的地方……”当这首熟悉的歌曲《逆光》在耳边重新响起时,洪海发现,这不正是2020困境下的真实写照吗?“生活再难,总有一些人在逆光中,让我们看到希望。”

■王石

书中所选6位人物,分别是拍摄武汉纪录片的导演程工、情人节当晚告别父母妻子带领团队前往疫情一线的医生易黎、疫情期间率万科同仁捐赠价值53亿的股票,用于共建清华大学万科公共卫生与健康学院的万科创始人王石、大年初一奔赴武汉的华大基因董事长汪建、探索药物的青年科学家王浩然、连线全球的凤凰卫视主持人朱梓橦。

在洪海看来,他们每一个人,正是那一束束逆光。

■汪建

该书用图与文的形式,以一幅幅动人的摄影作品与一个个栩栩如生的故事,为读者呈现了一部鲜活的2020影像人物志。

■王浩然

■朱梓橦

■易黎

洪海说,“期待这本书的出版,可以让你和我们一起找寻生活中的逆光。也以此,致敬我们一起走过的2020。”

对话洪海

“逆着光奔跑,他们自己也成了光”

■洪海

新闻晨报:“纸上纪录片” 《2020·逆光》,给我们呈现了一个怎样不同的2020?

洪海:2020年是非常特殊的一年。在这一年当中,很需要一些振奋人心的力量。当大多数人还在困顿和迷惑的时候,始终有这样一批人在前方坚持不懈,犹如灯塔一般带来希望。如书中所说,“逆着光奔跑,他们自己也成了光”。这也是我们想要通过这部“纸上纪录片”,来记录2020的意义。

新闻晨报:为什么选择用“逆光”,来作为2020时代纪录MOOK的主题词?

洪海:“逆光”的出处来自于孙燕姿的一首歌,“我逆着光却看见,那是泪光,那力量,我不想再去抵挡。面对希望逆着光,感觉爱存在的地方……”我觉得,这正是2020困境下的真实写照。2020年是特别魔幻、特别压抑的一年,尽管如此,仍有人在逆着光奔跑。在他们身上,可以体会到,生活总是有裂痕,但那是光照进来的地方。有这样一批人作为引领者,让我们觉得在困境当中,还有方向能够去追寻。这是用“逆光”作为主题词的原因。

新闻晨报:书中选择的6个人物,有哪些共同的特点?

洪海:灾难是一幅巨大的画卷,而每一个人都是拼图中的一块。这画卷最终会拼出什么样的图形?取决于每一块拼图。我们在这一幅大的画卷中,选择了程工、王石、汪建、朱梓橦、王浩然、易黎6个人物,他们有一个共同的特征,都在疫情期间做出了自己的巨大努力。每个人都向着光在奔跑。纵有艰难险阻,但是总能进窄门走远路见微光,正是他们的坚持不懈,带给我们希望。

■王石在家撸猫

新闻晨报:这本MOOK中,有很多珍贵的瞬间。比如,王石退休的第一天,他在家撸猫的镜头,王浩然家中“衣橱里的书房”,这些通常别人拍不到的镜头,你是怎么捕捉到的?

洪海:我是一个纪录片制片人,摄影是我的爱好。记得我在加州大学伯克利分校学习纪录片时,我的摄影课导师——纽约时报首席摄影师Ken Light曾经对我说过,不要轻易拿起你的相机,比相机更重要的是你的眼睛和你的思想。也就是说一定要通过眼睛观察和脑袋思考,而不是让对方摆一个pose做简单的拍摄,需要去深入地理解人物,进行交流,成为他(她)的朋友,然后在合适的时候才举起你的相机。这一点对我启发非常大,我一直也是这么做的。拍摄时,我会花很长时间和一个人物在一起,有些人物我甚至跟拍了很多年。比如拍摄王石,因为我有幸跟他一起登过珠峰,一起经历过里程碑式的生命重要时刻,所以,他在我镜头中的呈现,也会有所不同。

■王石跑步

新闻晨报:拍摄过程中,有哪些精彩的背后故事?难度最大的是什么?

洪海:每个人都是一本书,要理解这本书,需要深刻地、不停地思考,而不是一次简单的对话。我觉得拍摄中难度最大的是,当阅读完人物这本书的时候,要找到他(她)最核心的关键词是什么,然后再把它呈现为画面。这是一个非常难的过程,但也是拍摄中最有趣的部分。这个过程让人好奇,因为你永远不知道下一秒会发生什么。某一个被你捕捉到的瞬间,定格时你才突然发现,原来这与你心底总结的那个关键词是那么吻合。那一刻的喜悦是其他人无法体会的,让人着迷。

■洪海首次登上珠峰 摄影:阿旺

新闻晨报:你是一位两次登上珠峰的中国制片人,当时怎么会想到,要去攀登珠峰?

洪海:拍“时代纪录”是我的理想,2013年,当我第一次有机会拍摄珠峰纪录片时,也曾尝试过招募摄影师,希望有合适的人选,能够登顶珠峰帮我进行拍摄。但是后来发现,会拍的人上不去,上得去的不会拍。由此,我不得不从零开始,把自己训练成一名“登山者”。那个时候的我,没有运动的习惯和爱好,而且体重比现在胖了40多斤,是个“标准胖墩”。当时登顶珠峰,纯粹就是为了工作,为了实现我的拍摄目标。

新闻晨报:两次登上珠峰的经历,对你产生了怎样的影响?

洪海:两次登顶珠峰的经历,对我有非常大的影响。它就像一颗种子,在我的生命中生根发芽。它可能在身体的某一个角落静静地呆着,有的时候,我甚至会把它忘掉了。但是当我遇到困难时,会发现在这个角落里,这一段经历的影响,会闪闪发光,它会给我力量,让我更自信、更坚定、更坚持,去面对那些困难。我觉得它有这样的作用。

洪海简介:

时代纪录联合创始人,总制片人。美国加州大学伯克利分校纪录片专业、哈佛商学院OPM 。两次登顶珠峰,是首位从珠峰南北坡分别登顶的中国制片人;圣丹斯电影节评委会大奖、金马奖最佳纪录片《大同(The Chinese Mayor)》监制;美国USC最佳纪录片《DNA Dreams》 联合制片人;中国影视人类学年度参展作品《云上的日子》制片人、摄影师;电视连续剧《大宅门》副导演。