经过1700多天的建设,7月5日,上海天文馆迎来首场压力测试观众,正式揭开神秘的面纱。目前,各项开馆筹备工作进入最后冲刺阶段,计划于7月17日正式开馆,18日起对公众开放。

和国际传统天文馆相比,上海天文馆不仅建筑面积最大,在设计理念上也更先进,多元化、沉浸式的展示方式将科学和艺术结合起来,向公众传递天文之美。

上海科技馆副馆长、上海天文馆工程建设总指挥忻歌和上海天文馆天文研究中心主任林清,向大家介绍了上海天文馆诸多独特的策展思路。

上海天文馆真的是“全球最大”吗?

上海天文馆位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,靠近地铁16号线滴水湖站,占地面积约5.86万平方米,建筑面积约3.8万平方米。其主建筑以优美的螺旋形态构成“天体运行轨道”,独具特色的圆洞天窗、球幕影院和倒转穹顶这三个圆形元素构成“三体”结构,共同诠释天体运行的基本规律。

据介绍,天文馆最早出现于100多年前。过去,一个核心的天象厅,再围绕它设置一些展览就可以称作一个天文馆了。后来美国的一些知名天文馆进行过改造扩建。

尽管如此,从公开的资料及纸面测算结果,目前国际上的天文馆建筑面积最大的都在2万多平方米。而上海天文馆建筑面积达3.8万平方米,可以说是“全球最大天文馆”。

经过1700多天的建设,有着一流硬件的上海天文馆即将开馆,而这只是一个“起点”,未来接待观众才是上海天文馆真正的“使命所在”。

馆方将根据压力测试阶段的各方意见反馈,及时优化调整,完善各项细节,确保天文馆精彩开幕、安全有序运行,以最高的标准和最好的服务迎接八方来客,未来也将不断追求服务水平的提升。

上海天文馆的策展思路特别在哪里?

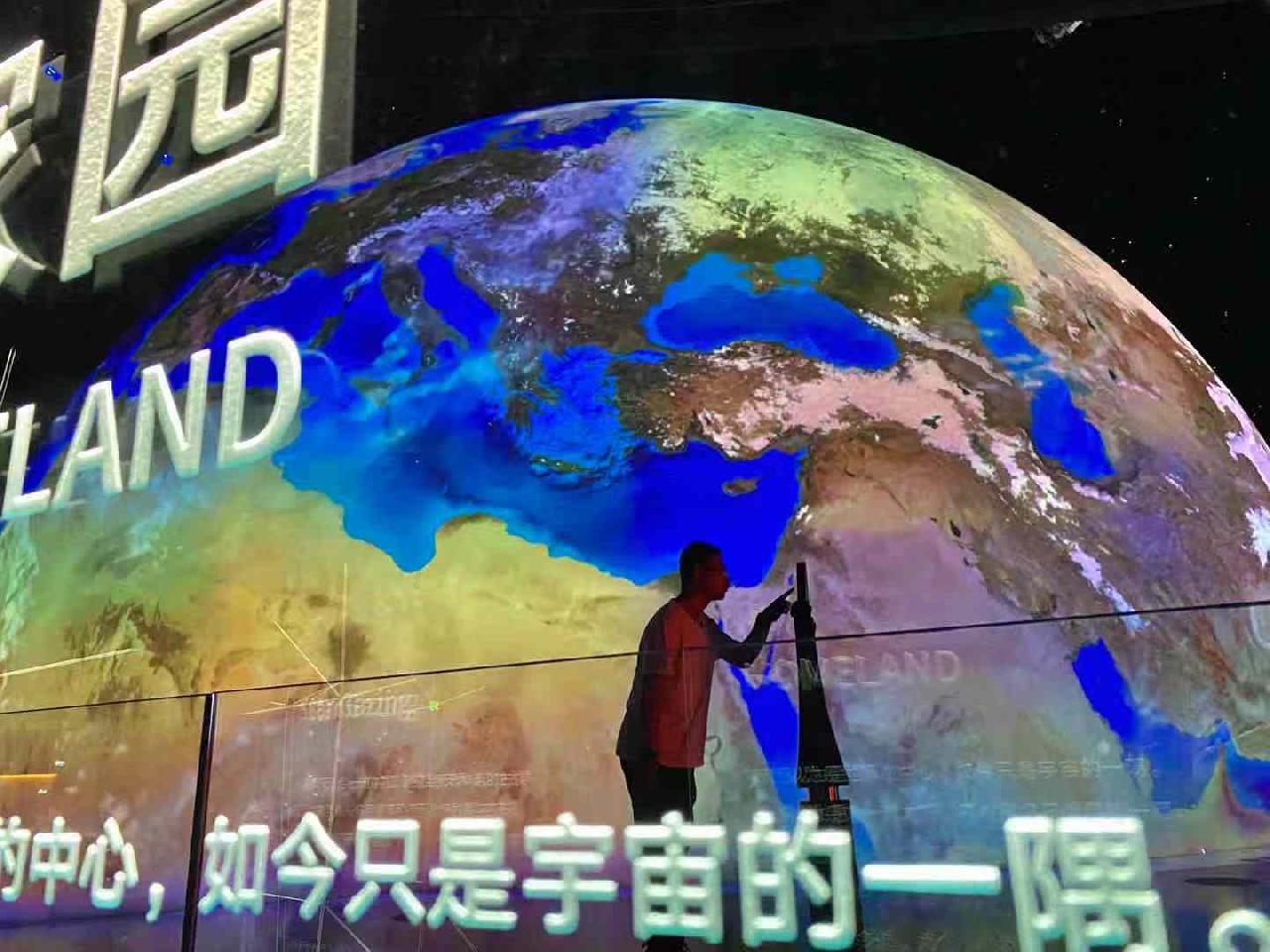

传统的天文馆以天象厅为核心,展览呈现并非重点。而上海天文馆有巨大的展览空间,全新打造了“家园”“宇宙”“征程”三大主题展区及“中华问天”“好奇星球”“航向火星”等特色展区,还有8K超高清多功能球幕影院、星闻会客厅、望舒天文台、羲和太阳塔与星空探索营……

这意味着,天象厅不是上海天文馆的核心,而仅是重要展示项之一,全景展现宇宙浩瀚图景,打造多感官探索之旅,帮助观众塑造完整的宇宙观。这种转变或是引导下一代天文馆发展的重要思路。

过去,很多天文馆介绍内容止步于太阳系,而没有去触碰更加复杂深奥的宇宙领域。上海天文馆对此作出积极尝试,设置“宇宙”展区,独特地采用了主题式设计,从“时空”“光”“元素”“引力”和“生命”五个角度,展现现代天文学最核心的概念,从不同的侧面来展现宇宙的运行规律,触碰当代宇宙学的最前沿。这种探索性的尝试,也期待正式开馆后得到观众的反馈。

上海天文馆的“镇馆之宝”是?

许多参观者好奇,上海天文馆有没有“镇馆之宝”?

上海天文馆有许多珍贵展品,比如1964年坠落于长兴岛前卫农场的长兴陨石、云南西双版纳的“曼桂陨石坑”、1729年牛顿《自然哲学的数学原理》英文第一版等等。

过去,人们对“镇馆之宝”的印象大多停留在某一件实物展品,而上海天文馆并不局限于实物展品为展览重点的传统博物馆形式。

全馆运用精心设计的环境氛围、灯光音效和高仿真场景模拟手段,构建沉浸式宇宙空间体验环境;采用体感互动、数据可视化、AR、VR、生物识别等各类先进的展示手段,集视、听、触于一体,充分调动观众的情绪和感官。在300余件展品中,原创比例高达85%,互动展品占比50%以上。

上海天文馆针对不同的观众群体设计了多条参观路线,每个人都可能有自己认可的“镇馆之宝”,它可能是一块“天降奇石”,可能是观影效果震撼的球幕影院,也可能是带你领略天体之美的光学天象仪……

上海天文馆可以“看星星”吗?

在上海天文馆,既可以看模拟星空,未来也有望观测真正的星星。

在家园展区夺人眼目的“地球”之内部,藏身一个传统天文馆的灵魂设备——光学天象仪。这个光学天象厅内径17米,装备了最新型的高级光学天象仪,投射出无与伦比的璀璨星空。

观众在其中“仰望星空”,跟随讲解员的声音,寻找北极星、北斗七星的位置;看漫天星轨旋转、星座浮现、银河耀眼……精彩的天象节目《夜空的风景》、《星空画卷》,邀请观众步入不同的星空美景。

夜间观测将是上海天文馆的一个招牌特色。

这里有国内最大口径的科研科普两用望远镜——“双焦点可切换式一米望远镜”。它采用主焦点和耐式焦点的自由切换装置,使其既可以进行科研观测或学生创新课题研究。

未来,这台望远镜计划上半夜切换目视观测系统,以便参观者亲眼“仰望星空”,观赏最高清晰度的月球、行星和深空天体之形象;下半夜则用于科研。