一位青春芳华的年轻战士,一段硝烟弥漫的战争经历,一本纸页酥黄的战地日记,一种穿越时空的精神传承。这本保存长达75年的战地日记,真实记录了当年大决战的真实历史。

最近,电视剧《大决战》在总台央视综合频道圆满收宫,自6月25日开播以来,电视剧《大决战》收视率高居黄金时段电视剧单频道收视指标第一。电视剧《大决战》全景展现了辽沈、淮海、平津三大战役的辉煌历史,深刻诠释了“没有共产党,就没有新中国”“江山就是人民,人民就是江山”的内涵。

电视剧《大决战》剧照 (资料片)

对于这部中央广播电视总台庆祝中国共产党成立100周年推出的扛鼎大剧,本报文艺记者曾全程追踪采访电视剧《大决战》的拍摄和播出情况(详见本报报道)。

2020年11月,上海作家、高级编审修晓林在重新整理母亲的遗物时,意外发现了一本《战地日记》。这本日记已经保存了75个年头,文字记录时间自1946年2月至1949年5月。虽然纸页已经发黄、酥脆,字迹也已暗淡,但是整本日记,却依然闪烁着在战火中淬炼信仰,在奋斗中奉献青春的思想光芒。

母亲苏茹的战地日记(封面和封二)

修晓林告诉记者:

我的母亲是抗战时期参加革命的老干部。母亲的名字叫苏茹,苏维埃的苏,《林海雪原》里白茹的茹,革命的理想,美好的情感,刚性的奋斗,柔性的关爱,在母亲的名字上都集中体现出来了。

母亲是从山东老家参加八路军的,那年,只有十九岁的她,浓眉大眼,身材优美,瞒着最是疼爱她的母亲,在家乡村南头长满松柏的小山包上,望了一眼她度过童年、少年时光的小村庄,毅然地走向了投身于反封建反压迫反对帝国主义侵略的人生道路。那是她精神品格中炽热理想和坚定信仰的一面:不甘沉沦和困顿。

1946年,母亲正是23岁的芳华青春,也正是中国两种前途和命运大决战,同仇敌忾、炮火纷飞的全国解放战争阶段。我读着母亲的《战地日记》,被她真实、乐观的笔触和生动细腻的描写,饱含革命理想的文字所打动。

1950年3月,部队南下途中,母亲怀抱中的修晓林

上海解放初期,修晓林的父亲修孟千与母亲苏茹都在上海市委宣传部工作。两人都是作家,父亲修孟千1947年开始发表作品,1984年加入中国作家协会。从1979年起,修晓林的母亲全力辅助父亲写作,两人共同创作出版了《决战》(解放军文艺出版社)、《路迢迢》(人民文学出版社)、《风雨同舟》(上海文艺出版社)、《蛇女》(花山文艺出版社)、《神鸽》(少年儿童出版社)五部长篇小说和一批散文佳作。

《决战》(解放军文艺出版社 1981年出版)

作为资深出版人,在修晓林看来,母亲苏茹的一篇篇日记,记述了风云变幻的大时代,一位普通女兵和共产党员,为了人民的解放、新中国的建立,在革命战争中的所见所感和成长经历。日记的内容,大致归纳为三点。

一是将个人前途和命运投身到民族翻身解放、建立新中国的伟大事业之中,这是最高兴、最幸福、最值得的事情。

1948年5月23日,写淮海战役前夕,英勇无畏的人民军队一路向南挺进的场景:“ 宽路上四路行军,队伍,机关车,马,尘土飞扬,像潮水似的向前直涌——这是我生来第一次南行的经遇。为了解放人民,谁还知道疲倦呢?经过十天的艰苦奋斗,到达了目的地——莱芜县琴村。” 母亲当时担任华东野战军第四纵队文工团的团长,看着这段文字,我想象母亲在枪林弹雨的烽火岁月中,昂首挺胸挥舞双臂指挥文工团员高唱《中国人民解放军进行曲》的情景。

母亲苏茹的战地日记(1948年5月23日,画红线处为描述南行的经遇)

1947年,母亲苏茹在华东野战军十三纵队文工团的留影

二是我们的党和党所领导的人民军队,之所以一直保持蓬勃的朝气和鲜活的生命力,是因为我们的党是全心全意为人民服务的政党,是植根于人民群众根本利益的政党。日记充分体现了我们的党和军队,与人民群众的血肉情感与联系,民心的向背,受到人民的衷心拥护,是我们战胜一切困难,消灭一切敌人的胜利缘由。

1947年6月30日,母亲写到群众对共产党的深情。“明天是党的生日,我们在装扮会议室,一位大娘问我:‘同志,这共产党几岁了?’我回答:‘26岁了。’大娘说:‘啊,这还年轻啊。’于是,我给她说毛泽东、朱德。”

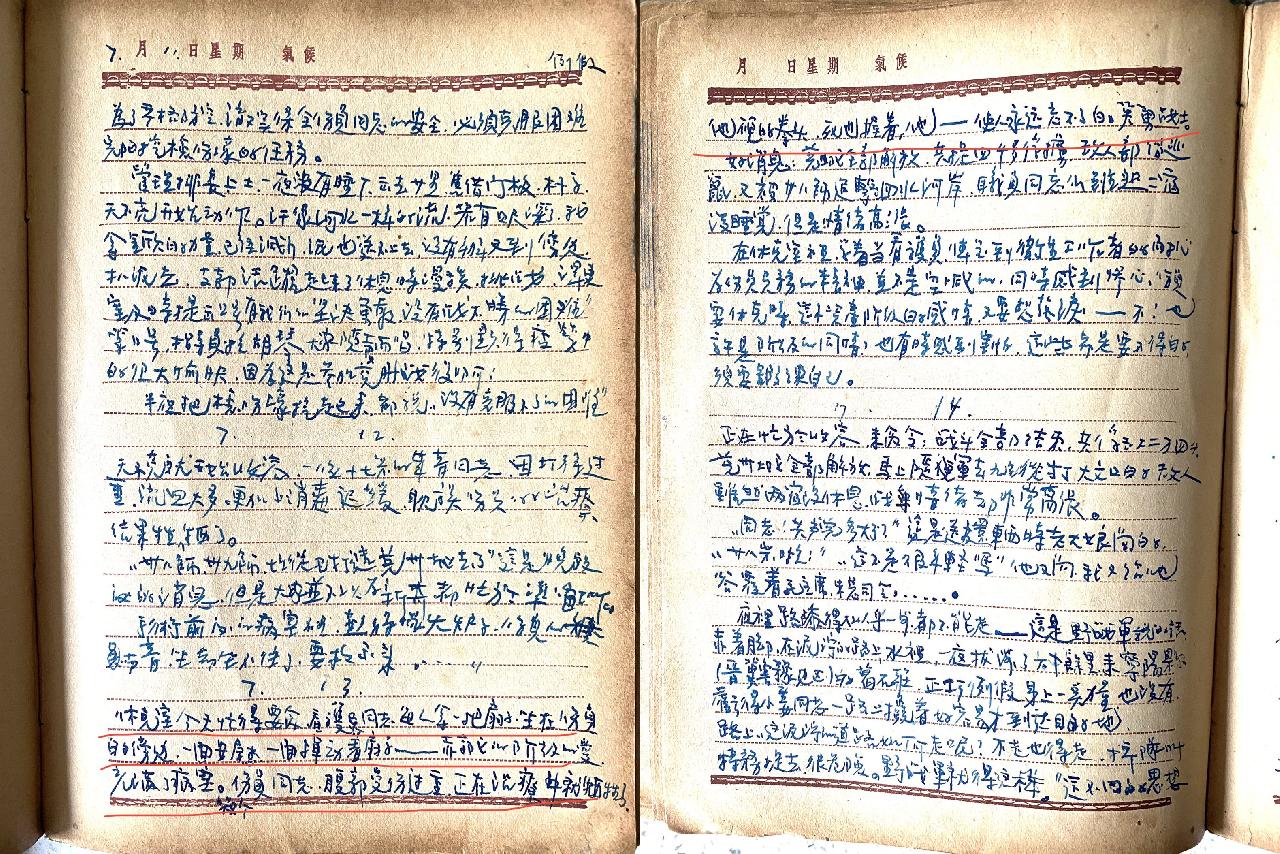

母亲也记下了看着战士牺牲时的悲愤心情。那是1948年7月13日,母亲下笔沉重而悲伤:“休克室热得像火炉子,几个伤员同志,腹部受伤过重,正在治疗中就牺牲了,他硬的拳头,死也握着——使人永远忘不了的英勇战士。展庄的村西头,躺着几个殉国的先烈战士。血,流尽了!黄得厉害的面孔,眼睛还睁着,他!牙齿都露在外面,像要咬碎了敌人的骨髓。我!永远继承他的灵魂,为党为人民与敌人斗争到底!”

母亲苏茹的战地日记(1948年7月13日,画红线处为描述战士牺牲的场景)

三是十分注重自身学习和思想改造。向书本学习,向实际学习,向他人学习,严格要求自己,不断总结教训,生命在奉献中闪光,青春在战斗中成长,正所谓“艰难困苦,玉汝于成”。

1948年2月11日,对母亲来说,是个永生难忘的神圣日子,她在日记里写到她的入党仪式、入党誓词,“宽敞的教室里,明亮的灯光下,正前方是鲜红的党旗,我们三位战友一起进行入党宣誓。至此开始,我的人生步入一个崭新的里程,我要以最高标准要求自己,为共产主义事业奋斗终生。”

1948年12月20日,母亲遇见了革命前辈蔡畅大姐,她怀着崇敬的心情,记录了这一难忘的时刻:“今天看报时,遇见蔡畅同志,参加过二万五千里长征,她20多年的斗争历史,鼓舞了我的上进心。她的母亲50岁才上小学读书,父亲是败家子,这也鼓舞了她求学的热心。她1928年就参加了共产党,是中央委员李富春的夫人,他俩的感情是建立在共同的事业上,二十多年都是相敬如宾,他们的婚姻也是最幸福的。”

母亲苏茹的战地日记(1948年12月20日,画红线处为描述遇见革命前辈蔡畅大姐)

1949年元旦,母亲写自己如何重视学习、自身改造和提高工作能力:“学习是人的生命。随军图书馆自然变成了精神依托,《新华文摘》也成了我最喜欢的刊物。看到照片,战士们喝齐心酒,‘坚决为人民报仇!’党,这是红太阳在前面引导我,我不能向任何一个个人问题低头。我们要将革命进行到底,不要被富丽堂皇的生活所感染,要以简单朴素为光荣。不做工作的人,是不会得到锻炼的。每天要抽出时间想工作,计划工作,总结工作。”

修晓林与儿子在整理母亲的战地日记

修晓林从2020年11月开始整理母亲苏茹的《战地日记》,到2021年5月完成。为了保证记录的准确性,每次日记整理时间大约控制在两个小时,日记中的每一行字,父子两人要念一到两遍进行确认。谈到让儿子修竹参与的原因和做法,修晓林告诉记者:

为了让80后的儿子也能具体、详细了解他祖母坚定信仰、历练身心的成长经历,我心生一计,采取“父子接续、入脑入心”的方式,我读一句,儿子听后对着手机复述,将这本9万余字的“战地日记”转化为电子文本。这是家庭故事的心灵熏陶,更是宝贵精神血脉传承的殷切期待。

正如修晓林所言,日记中的内容是无声的,但文字可以唤起心灵。这是一部真实的大决战历史,可以留给年轻人和下一代!