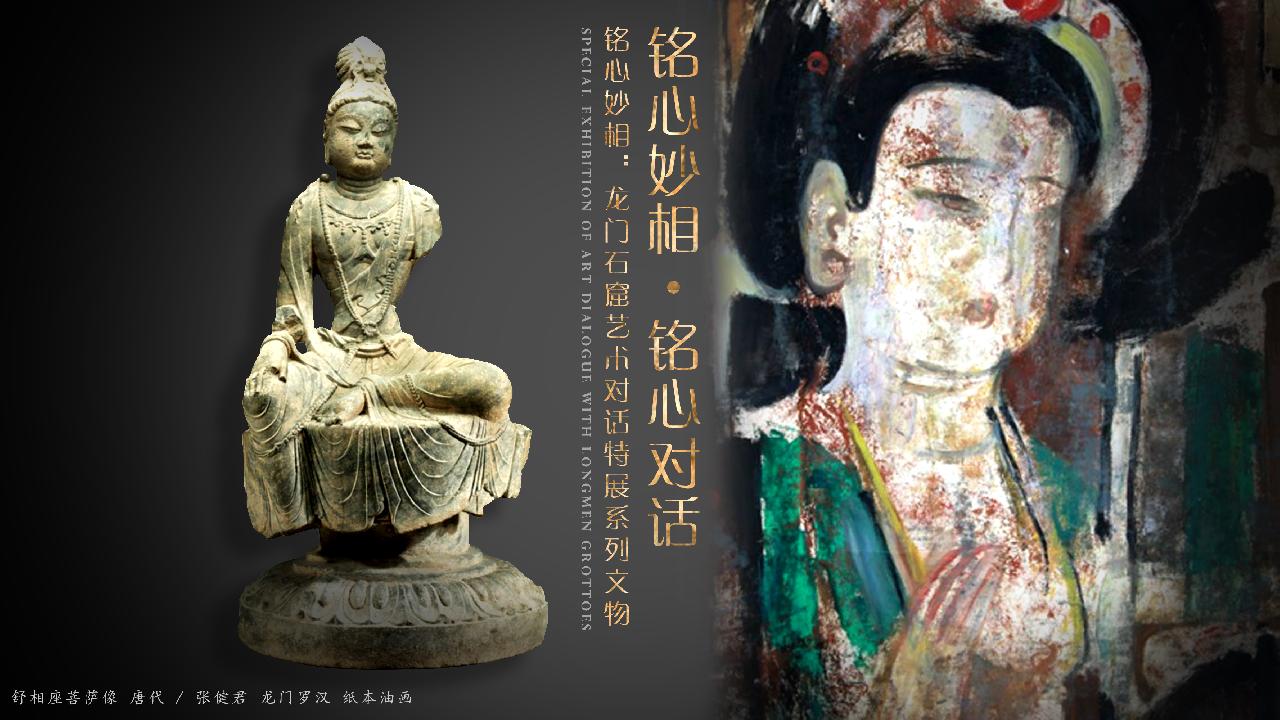

《铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展》展览现场

9月18日下午,龙门石窟精美文物首次走进上海,在上海大学博物馆《铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展》上和世人见面,此次展览引起社会各方关注,本报与央视网、新华网、人民网等三家平台共同进行了现场直播(点击见回放)。

2021年是中国考古学诞生100周年,而以龙门石窟为代表的石窟寺文物宝藏能延续千年,离不开世世代代的传承与守护,展览特别展出海外回归的龙门流失文物,展现一代文博人的追索和努力。上海大学博物馆馆长李明斌先生与副馆长马琳女士是《铭心妙相:龙门石窟艺术对话特展》策展人,马琳女士本人也是和龙门石窟非常有缘(见本报报道)。从展览策划到布展,从准备开幕式到展览现场的导览,两位策展人带领上海大学的文博团队始终保持着一种热情投入其中。

这次特展集有27件龙门石窟研究院特藏,其中有多件展品属于国家一级文物,还有从海外回归的龙门流失文物,晨报记者邀请李明斌先生和马琳女士两位馆长在百忙当中为我们对其中部分珍贵展品进行推荐介绍,以便于读者更好理解这些文物宝藏的历史价值所在。

推荐展品之1:佛坐像

佛坐像

国家一级文物

唐代(618~907年)

高199、宽79.5、厚67厘米

征集(注释:藏品是征集而来,以下同此)

坐像和台座为系整体雕刻而成,肉髻表面遍布波状发纹,正面作“品”字形。右手残失,左手食指、中指伸直。衣褶在膝前向下弯曲,袈裟下摆垂覆于八角形台座上。

展览现场的佛坐像

推荐展品之2:文彦博题龙门奉先寺碑

文彦博题龙门奉先寺碑

国家一级文物

北宋 元丰四年(1081年)

高96、宽143.5、厚24厘米

2000年龙门石窟西山奉先寺遗址出土。

文彦博(1006~1097年)是北宋大文豪之一,此碑文是文氏元丰三年(1080年)在龙门奉先寺所题的五言绝句:“伊叟已先至,兴师犹未归。临高东北望,一片白云飞。”第二年由奉先寺僧人主持摹刻上石。

推荐展品之3:佛坐像

佛坐像

国家一级文物

唐(618~907年)

像高170、宽106.5、厚72.5厘米

座高95、宽112、厚89厘米

征集

该佛像结双跏趺坐于八角形束腰莲座上,肉髻螺发,脸颊丰满圆润,着通肩式袈裟,裙裾覆垂于台座,衣纹刚劲而有节奏。右手应施无畏印,左手扶膝。

整尊佛像塑造成熟稳重,在吸收外来风格的基础上形成了形神兼备的中国面貌,展现了盛唐的自信与恢弘气度。

推荐展品之4:舒相座菩萨像

舒相座菩萨像

国家一级文物

唐(618~907年)

高86.5、宽44、厚45厘米

2000年龙门石窟西山奉先寺遗址出土。

该菩萨面部丰满圆润,肌肉写实,身饰项圈、帔帛与璎珞;腰束大裙,腰部细窄而鼓腹,半跏趺坐于束腰莲花台座上。宽大轻薄的裙裾覆盖莲台,衣纹简练流畅,莲瓣刚劲有力,呈现了盛唐雍容华贵的菩萨姿态。

参展艺术家张健君的作品(右一)与舒相座菩萨像

推荐展品之5:菩萨头像

菩萨头像

国家一级文物

唐(618~907年)

高19、宽11、厚11厘米

2008年龙门石窟东山擂鼓台区窟前出土。

该菩萨头像束高发髻,面容端庄详和。出土时带有蓝色彩绘,现仅存头顶发髻处可见淡蓝色彩。

推荐展品之6:力士像

力士像

国家一级文物

唐(618~907年)

高136、宽54、厚26.5厘米

1953年龙门石窟西山路洞前出土。

该尊力士造像为典型盛唐作品。头上绾髻,额头中央隆起,上身筋骨暴起,下身裙裳飘动,呈怒目圆睁之状,给人以摧破的气势感。

这种造型与武则天后期开凿东山莲花洞(第2211窟)及高平郡王洞(第2144窟)力士像接近。龙门石窟力士造像多塑于窟外两侧,形象十分丰富。

参展艺术家张健君的作品(左一)与力士像

推荐展品之7:唐大中四年造像塔

唐大中四年造像塔

国家一级文物

唐(618~907年)

高59、直径60厘米

1989年龙门石窟西山宾阳洞附近出土。

该塔段是为洛阳圣善寺僧怀则位于龙门天竺寺东北的墓地所立的幢塔基座,由门人比丘绍明造立于唐大中四年(850年)。塔段为矮壮圆柱体,中西风格结合。

塔段上部刻《佛顶尊胜陀罗尼经》《大轮金刚陀罗尼经》《心中心真言》和《广大宝楼阁善住秘密陀罗尼》。下部四面凿尖拱形造像龛,龛间线刻菩提树,正面龛内雕中央婆娑世界释迦牟尼佛,左右为胡跪捧莲供养菩萨,龛外两侧各刻披铠甲双手按剑立于须弥山石座上的天王。左侧龛内为西方净土世界阿弥陀佛;右侧龛内刻东方琉璃世界药师佛;背面龛内刻未来佛弥勒。

推荐展品之8:佛头像

佛头像

国家一级文物

北魏(386~534年)

高32、宽14、厚12.5厘米

原龙门石窟西山古阳洞高树等造像龛佛头,2005年10月回归龙门石窟。

佛像头部表面局部有锈蚀,头上高肉髻,波状发纹,眉间有白毫相,脸型修长,五官清秀,刀法刚健有力,颈下保存一部分斜披袈裟之襟缘,系北魏后期龙门佛教造像艺术“秀骨清像”的范例。

20世纪初期被盗凿,运往法国,后流落比利时,1991年由美籍华人陈哲敬收藏。1992年专家确认为古阳洞北壁高树解伯都等三十二人造像龛主尊的头部,该龛造像题记为龙门二十品之一。

推荐展品之9:观音菩萨头像

观音菩萨头像

国家一级文物

唐(618~907年)

高37、宽17、厚16.5厘米

原龙门石窟西山火顶洞主尊左胁侍观音菩萨头像,2005年10月回归龙门石窟。

该尊造像头顶挽高发髻,髻前饰化佛,脸型丰腴适中,五官匀称,神态静穆端庄。 20世纪30年代被盗,20世纪80年代美籍华人陈哲敬收藏,1992年确认位置在第1524窟(火顶洞)北壁,是正壁主佛的左胁侍菩萨,堪称唐代佛教造像的杰作之一。

展览现场的观音菩萨头像

推荐展品之10:佛立像

佛立像

国家一级文物

唐(618~907年)

高214、宽62,厚56厘米

龙门石窟东山擂鼓台区窟前出土。

该立像身穿通肩大衣,立于莲花台上,面略长而圆润、眼睑稍厚,属8世纪前期制作。据研究、考证,该尊造像原是万佛沟高平郡王洞(第2144窟)的造像,早期被盗后埋藏于擂鼓台南洞南侧,直至1982年才被发现。因早期深埋于地下,未经受自然、人为破坏,是龙门石窟较为完整的一身唐代圆雕立像。

展览现场的佛立像及其倒影

特别推荐展品:飞天

飞天

国家二级文物

唐(618~907年)

长48、宽23.5、厚9厘米

1953年由青岛海关移交。该飞天双手向前,身躯呈L形,腰身柔软,帔巾飘举,体态优雅,当属盛唐时期作品。20世纪30年代被盗。

***本文封面图说明:舒相座菩萨像与参展艺术家张健君的作品

如何通过直播观看现场导览

因为疫情防控需要,大学校园暂时未对外开放。展览后续将持续推出学术讲座、艺术家对谈等活动,所有重要活动都将配套线上直播,也将推出线上全景漫游导览。新闻晨报·周到9月18日在上海大学博物馆进行了现场实况直播。在直播大约47分钟开始,可以看到专家在展览现场对文物和艺术品进行导览式讲解。市民朋友可以通过下列方式收看直播:

1.周到客户端用户可以通过新闻晨报·周到客户端“直播”频道观看节目回放内容,或者点击链接(点击可看本报直播回放)。

新闻晨报·周到客户端“直播”频道

2.其他用户可以通过新闻晨报新浪微博平台观看节目回放内容,或者点击链接(点击可看本报直播回放)。”