近日,上海民办建平远翔学校的“930”迎国庆活动如约而至,作为该校传统大型主题课程之一,内容丰富多样,活动精彩,如体育嘉年华,游园会,社团活动,冷餐会等,赢得学生频频点赞;此外,该校的另一大特色——“QHT”课堂,从创建起便获得学生、家长和老师们的真心好评,已逐渐成为浦东新区乃至上海民办初中优质教育的一张名片——

让学习真正发生在学生身上——什么是“QHT”课堂?

“没有教不会的学生,只是还没找到开启学生心灵的那一把钥匙”,谈起远翔的办校历程,该校校长于基泰这样说道。

从最初2013年借助微视频开展翻转课堂研究,到后来的课堂教学秩序重构,远翔一直在不断地探索课堂模式,如今,“QHT”课堂作为学校的特色课堂,已延续七八年,聚焦于“如何让学生的‘学’更为有效”,其与众不同的特点便是“让学习真正发生在学生身上,培养孩子们终身学习的能力。”

该课堂教学过程程总共分为三环节。

第一环节是“Q”,意为前置学习,简言之自学。让学生们在课前借助老师的导学案初步处理所有的学习内容,自主分出知与不知,深知和浅知。

“深知”的完成后卸载,“浅知”的尝试去思考,“不知”的标注记号,并用简洁的文字提问,在第二天的课堂上通过“组学”或“群学”的方式共同解决。

导学案,便在学生的前置学习中发挥指导老师的作用。通过创设情境、学法引导、知识链接,等方式引导孩子自主学习。

在这里,于基泰举了一个例子,老师问同学,你们看天上下的雨是立方体状的雨,还是带有流线状的球形雨呢?为什么它不能形成正方体形状的东西呢?欲知后事?请听下回分解。

由此,引发求知欲后,学生既掌握了知识,又保留了一种追索的欲望。因此,用前置学习来培养学生们的自主学习能力,是真学习,让学习真正发生在学生自己身上。

第二环节是“H”,意为合作学习,于基泰校长提出,老师要做到“三讲三不讲”。学生没有自主学习前不讲,学生能学会的不讲,学生没有质疑或问题没有暴露前不讲。

而真正需要老师讲的是:学生自主学习和小组合作学习后还不理解的问题,学生质疑后,其他学生仍解决不了的问题,易淆易错知识点以及重点知识的拓展。其中,小组文化也是其中一部分,学会倾听、辨析、小组讨论,是需要学生们和老师一起探索的内容。

第三环节是“T”,意为拓展学习,在此,于基泰谈到了两个理解,狭义的理解,是课堂内的延伸,根据本课知识点,联系实际进行拓展,属于学科方面的拓展。

广义的理解,是拓展到课堂之外,属于课程方面的拓展,如学校在设置基本课程的基础上,探索适合学生个性发展的课程,开设近百门选修课,建立起几十个学生社团,有属于学生自己的电视台,让学生成为小主播、小记者等,让学生在不同学科的知识领域进行拓展,为学生的自主发展提供广阔的舞台。

最近的炽热话题“双减”,对于远翔学校而言,这不是新话题,而是已经在路上。于基泰校长用“三句半”来描述现在的补习现象:晚上上家教,白天在睡觉,家长不知道——无效,在他看来,学校能够满足的课程无需机构来开设。

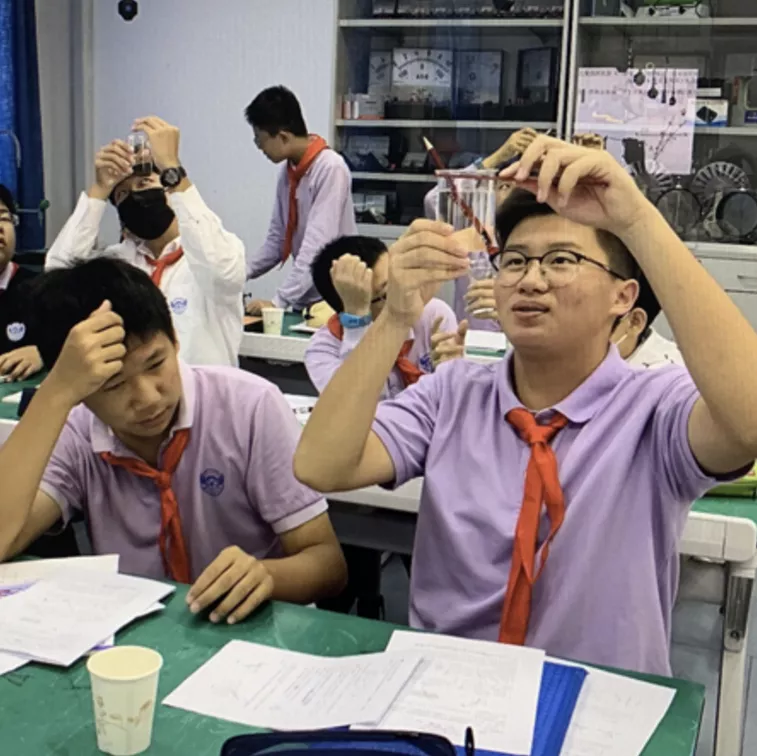

学校里深受学生们喜爱的选修课和社团,不仅有英语报刊阅读、物理小实验、动法学等学科类的课程,也有篮球社、漆画社、吉他社等非学科类社团,更有如远翔“农场”、烘焙社、手工编织社等实践课程。

老师们除去本专业以外的东西,不管是在教学或生活中,能够有“一门绝技”,在教予学生们的同时,又能够与学生共同研究,达到“拓展”效果。

“求学”才是“QHT”课堂的核心。——“QHT”课堂怎么做?

“谁创意、谁计划、谁实施、如何评价”,是于基泰校长眼中课程体系建设的标准,他认为,凡学校组织的所有活动,皆课程。

如“930”活动作为学校的一项课程,能够让孩子们思考怎么展示自己的才华,怎么组织这场活动,沉浸在自我管理、自我发挥才干的氛围中。

于基泰校长分享道,“在930活动中,我常常在走廊里听到孩子们说‘我们在哪儿集合、在哪儿排练、安排谁上去……’,这些东西远远不是在课堂里面能得到训练的。”目的是让学生们在活动中亲身体验,得到课堂之外的收获。

“OHT”课堂的实施,离开不了对老师们的高要求。“做题不如做实验(实践)”,这是于校长的又一教学理念,考察人才不应该“唯分数论”,老师的教学目标不应该停留在完成自己的“卷子”,只要求学生会做题即可,而应该把知识和能力真正运用在生活实践中。

因此,他认为合格的教师应该具备优秀的专业素养、优秀的教师应会传授良好的学习方法、杰出的教师应能调整学生的生命状态,实现师生情绪都高涨的课堂。

教师能否把握住孩子的学习心态,从而促使、产生、引导学生的学习欲望,是教师在“OHT”课堂中需要思考的问题。

如于基泰所说——老师和学生都是人,书是物品,老师拿着教材走向学生称为“教学”、老师领着学生走向教材称为“导学”,学生带着教材走向老师称为“求学”,而“求学”才是“QHT”课堂的核心。

“QHT”课堂让学生拥有强烈的学习欲望,其优势特点则在于用学科的魅力吸引学生,激发学生的内驱力,培养学生主动学习的习惯,学习必须经由学习者去完成,学习者本身就是学习的通道和载体,一定要培养孩子的终身学习能力。

站在孩子的起点,做终点上的思考——“QHT”课堂带来了什么?

学习兴趣,是“QHT”课堂中尤为重要的一点,这里,于校长分享了一个自身经历——

77年高考时,于基泰报的专业是数学,但由于数学不及格被分配到了物理系,当时连物理是什么都不知道的他,在大学物理第一堂课上,听到的杠杆知识却让他对物理倍增兴趣。

原因是这让他回想起自己当初在工厂劳动时,有一个技术员模样的人曾对他们说“你们在搬运这个物体时,应该在这个地方加个矩”,但自己却不明白什么叫做“加个矩”……

而大学的这堂课,让他了解到“力矩”,让物理知识与生活联系在了一起,他便明白了,物理原来是身边所有物体运动相互作用的道理,此后,他便在这条路上一直走了下去。

因此,他谈到了学习过程中的“三个趣”,由兴趣引入门,而此产生乐此不疲的乐趣,最后得到终身奋斗的志趣。

如何让孩子们既拥有快乐的现在,又拥有希望的未来呢?

于基泰校长谈到,学校需要追求更有生命力的课堂,研究学生的学习心理状态,站在孩子们的起点,做终点上的思考。

谈及“QHT”课堂的建设,他坦诚地表示老师的培训仍是目前的重点,亦是不足。这不仅需要老师能够精准地理解前置学习、合作学习和拓展学习,尤其在最后一部分,还需要老师有过硬的专业素质。

在探索的课堂中,曾有一个温暖时刻——

几个孩子在研究单摆实验时遇到了困难,正在疑惑不解时,恰巧遇到了前来巡视的于基泰校长。孩子们纷纷围住校长,向他求助。

于校长笑着从口袋里掏出小球,做起了实验,小球来来回回地摆动,同学们目不转睛地观察和测量着,原先的疑问顿时化解——

于校长便是如此,一次次用实验(实践)激发孩子们的学习兴趣,给予学生最好的回答。

他希望所有的远翔学子在新的学年,做最简单的,没有焦虑的,只有探知欲望的学生……