“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

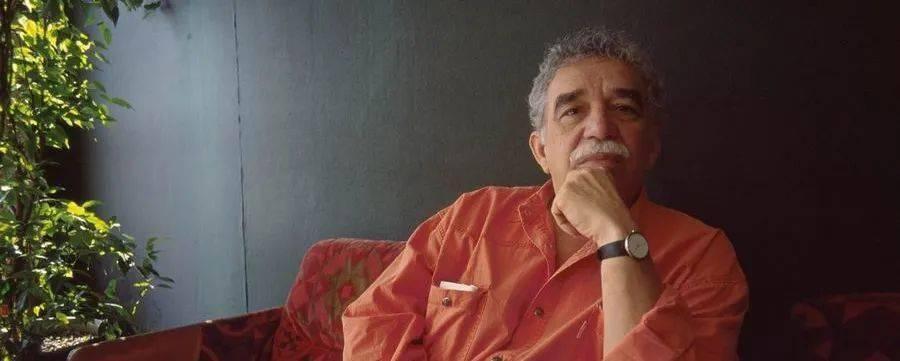

诺奖得主、哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯(1927-2014)小说《百年孤独》的这个开篇,被众多写作者奉为圭臬。布恩迪亚家族的故事从何而来?《百年孤独》的雏形到底是怎样的?日前,马尔克斯唯一杂文集《回到种子里去》被引入国内出版,读者可以从中找到一些答案。

“回到种子里去”,意即回到作家生活和创作的源头。这对马尔克斯的忠实读者而言,当然具有极大的吸引力。

作为记者,“真实的生活比故事还要恐怖得多”

马尔克斯最初的写作,是以记者身份开始的。

马尔克斯18岁考入国立波哥大大学法学系,可是本人对法律却毫无兴趣。因时局动荡,1948年,马尔克斯辍学,随后进入《观察家报》任记者,并逐渐走上文学创作道路。

1950年代,马尔克斯为《先驱报》《观察家报》等报刊撰稿,还曾作为特派记者前往欧洲。在此期间发表第一部长篇小说《枯枝败叶》。

1960年代,马尔克斯曾任驻纽约记者,后来辞职迁居墨西哥继续写作,《百年孤独》在此期间问世。

1970年代,马尔克斯与朋友共同创办杂志《选择》。

1980年代,在获诺贝尔文学奖之后,马尔克斯还曾为西班牙《国家报》等报刊撰写专栏。

马尔克斯的记者生涯长达四十年,《回到种子里去》收录了他记者生涯的五十篇代表作。这部极具个人风格的作品集,内容包含比虚构情节更离奇的新闻报道、奇闻轶事;《百年孤独》作品雏形;《霍乱时期的爱情》创作故事;早期专栏文章、社会评论、采访专题;等等。

马尔克斯就曾表示:

“有时,真实的生活比故事还要恐怖得多。该向现实生活提议,让它还是谨慎一些为妙。”

比如《布恩迪亚家的房子》一文的副标题就是“为一部小说写的笔记”,这部小说正是后来鼎鼎大名的《百年孤独》,“布恩迪亚家族”已有雏形:

奥雷里亚诺·布恩迪亚回到村子里的时候,内战已经结束了。艰难的经历也许没有给这位新任命的上校留下什么东西。留下的只有一个军衔和对自己的苦难一种不真切的无知茫然。

然而给他留下的还有最后一位布恩迪亚家族成员半死不活的生存状态,以及全然的饥饿。

留下的还有那种对日常生活的眷念,想要一间安安静静的小屋,没有战争,可以让阳光照射进来的高高的大门,院子里有两根木柱,上面拴着一张吊床。

作为作家,生活是“我们记住的日子”

马尔克斯于2014年逝世之后,国内曾先后引进出版其最后的中篇创作《苦妓回忆录》(2004年首版,中文版于2015年出版)、唯一自传《活着为了讲述》(2002年首版,中文版于2016年出版),每一本新作的问世都在广大读者当中引发共鸣。《回到种子里去》中的文字,让读者看到了马尔克斯多部作品的蛛丝马迹,是又一次阅读上的惊喜。

如《布恩迪亚家的房子》之于《百年孤独》那样,曾经作为记者的身份和经历,毫无疑问成为作家马尔克斯创作的重要“种子”。《苦妓回忆录》,就是一个年过90岁的老记者恋恋青春的故事。

事实上,只要读过马尔克斯的读者都不难发现,马尔克斯几乎所有的创作都有一个关键性的追忆往事的细节,涉及一个成年人对儿童时代生活的回忆,而这种追忆又涉及对自我身份的认同和对自身使命的认识。

作为马尔克斯唯一自传的《活着为了讲述》,就印证了这一点。“二十二岁的最后一个月,陪母亲回乡卖房子”不仅是这本自传的开篇,同时也是马尔克斯文学生命的开始。从那时起,儿时记忆深刻的人与事、贪婪的阅读经历、身边各种奇特的现实,都促使他拿起了笔。

追忆、讲述、写作,对马尔克斯来说,都是一体的:

“生活不是我们活过的日子,而是我们记住的日子,我们为了讲述而在记忆中重现的日子。“