鲁迅、巴金等文学巨匠,

吴昌硕、刘海粟、林风眠等绘画大师,

陶行知、张元济等教育界大家。

陈望道、邹韬奋、傅雷等出版翻译界名宿

他们很多人都是在上海这片热土起步成名。

人杰地灵的上海,遍布着这些名人的生活足迹。

陆志文绘画的上海名人肖像

用绘画语言诠释名人故居

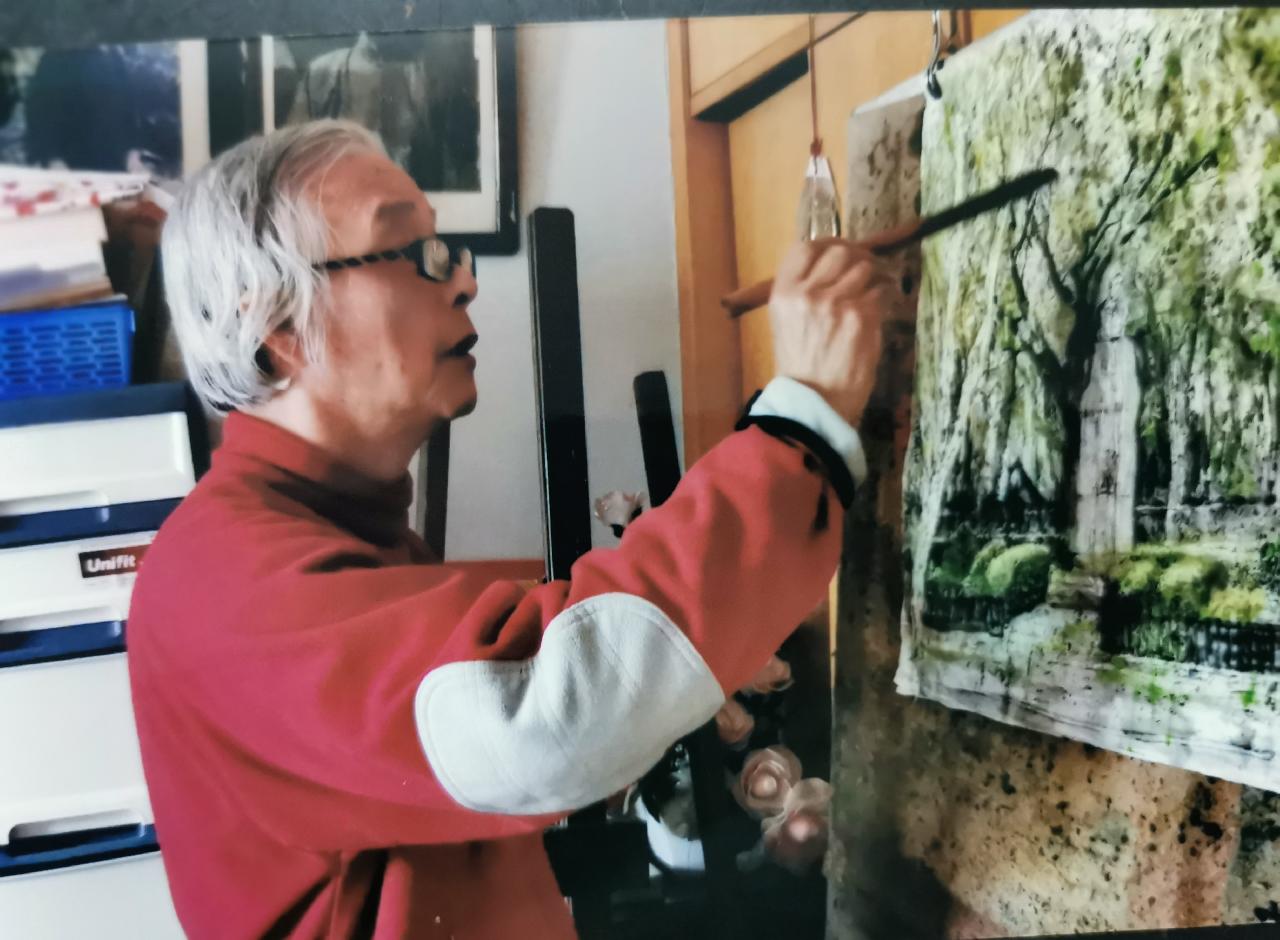

从上世纪九十年代始,上海大学美术学院教授、著名画家陆志文就对上海名人及其故居进行了孜孜不倦的探寻和梳理,探索并尝试用高于生活的绘画语言来记录和诠释这些在上海这片热土上的时空轨迹和岁月屐痕。

在当时信息、资料十分匮乏的情况下,大多数名人故居未向社会公众开放,陆志文不仅忙于到图书馆、档案馆寻找资料,还到巴金故居大门的门缝中探视,在大雪纷飞天到鲁迅故居前写生,登高楼俯瞰周信芳别墅。

作品《巴金故居》

著名学者、原上海博物馆馆长陈燮君先生在《上海名人故居的艺术审视与人文价值》一文中所言:陆志文的作品“用绘画语言诠释了名人故居的历史元素和人文价值,凝聚了画家对名人故居的艺术审视和文化演绎。”

对于陆志文的作品《丰子恺故居》,作为丰子恺先生的幼女,画家、翻译学家丰一吟曾说:“这一看就是我们以前的家呀,一个三角形的阳台。我们家在这里住了二十一年,这里悲欢离合的事情多得不得了,看到这幅画,我就悲欣交集。”

丰子恺故居和丰一吟的题字

张爱玲旧居位于常德路195号的常德公寓,建于1936年,女作家张爱玲先后两次入住该公寓,生活了6年之久。陆志文于2008年创作的《张爱玲旧居》彩墨·宣纸作品,在其众多作品中颇显个性,令人印象深刻——皎洁的月光下,常德公寓犹如披上一层晶莹的薄纱,静静地散发着“印象派”韵味,恍惚间,《倾城之恋》《金锁记》的文字不禁浮现在脑海中,为“魔都”增添了一股神秘色彩……

上海文史馆馆员、华东师范大学中文系教授陈子善曾对这幅作品评价道:“这幅作品的描述是很有特点的,会给我们很多联想,很多启示,或者一种很美的感受。”

作品《张爱玲旧居》

对于陆志文笔下的名人故居,著名建筑保护专家、国家历史文化名城研究中心主任阮仪三教授曾说:

我是保护历史建筑的,我说我们的历史建筑就是要让它说话,让人们知道这是珍贵的遗产,不仅仅这个房子漂亮,不仅仅这个房子具有历史,而它这个后面,蕴藏着重要的文化内涵,而这些内涵,艺术家用他的手法在那儿述说。

下半辈子我只做这一件事

直到今天,陆志文仍然没有停止过从寻访、绘画、著书到展出的系列活动。整整三十年过去了,他从一头乌发的中青年画家变成满头银发的古稀画家,但乐此而不疲。他告诉记者,自己单单上海的故居作品就有三百多幅。

按照不完全统计,我寻访过近千处名人故居肯定是有的。因为这些年我常画常新,我还在不断的走访创作,不断在充实,不断在发展。

陆志文先后出版了两部作品《上海名人故居》和《中国名人故居》,而他的第三部作品《世界名人故居》目前正在创作中,前几年,他还自费几十万元,与妻子去了不少国家。他说:

我的后半生是在寻访名人故居的旅途中度过的,但我无怨无悔。如果条件许可,我将继续将创作进行下去。下半辈子只做这一件事。

对话画家:通过作品,我要跟名人故居沟通交流

前不久,在上图书店·艺术文创店的《海上弄潮——陆志文上海文人故居作品集萃》 圆满落幕,这是陆志文在国内外举办的第二十八次个人画展,展出的五十余幅作品中,既有从他多年来创作的数百幅作品中遴选出来的精心之作,也有著名文人的水墨肖像以及探寻海上名人生活踪迹的新作。

晨报记者在展览现场就此与这位画家进行了对话采访。我们也期望读者朋友能通过采访以及视频节目,在这些画作中体察画家围绕名人故居艰辛创作的艺术轨迹,领悟名人故居对于上海这座国际大都市的人文意义。

晨报视频节目

Q 新闻晨报·周到:三十年前你开始进行名人故居创作,即便放在今天,有些画家也未必愿意把主要精力与时间去创作这个主题,当时你是怎么会产生这样的想法的?

A 陆志文:记得在上世纪90年代,有一年春节时,我有位学生送了一本德国领事馆做的圣诞节做的台历,名字叫《德国的伟人与城市》,里面绘有德国的各个州伟人的故居。

这本台历的插图并不是很多,但是这些插图内容对我有了一种很大的触动。因为我从小就是在老南市的石库门长大的,那里很多名人故居以前都去过。上世纪80年代到上大美术学院任教以后,我经常带着学生出去写生,有上海的,也有外地的,去过很多比较冷门的地方。我当时突然产生一个想法,为什么没有人专门画我们中国自己的名人故居呢?所以,画名人故居是属于一下子的冲动。

陆志文在查找名人故居的地图资料

Q 新闻晨报·周到:为什么一开始先从上海开始画名人故居?

A 陆志文:《上海名人故居》这本画册是到世博会2009年出版的,第一本画册出版花了我整整十几年的时间,大量的时间是在看资料,还走了不少弯路。之前,那个时候能查到的资料很少,我大多数时间都是到上海市图书馆跟档案馆因为经常去,工作人员最后都认识我了,还主动帮我一起找资料。但是后来,我发现画中国名人故居的话,这个范围太大了。后来,上海美协副主席兼秘书长朱国荣建议我创作范围缩小一点,那个时候就提出是不是先画长三角地区的,再后来,我就把长三角地区改为从上海开始。那么,从上海哪里开始呢?我找资料以后就是画地图,从虹口区开始,虹口我去的第一个名人故居是李白烈士之前居住的黄渡路107弄15号,这个印象最深刻。虹口区之后是南市区、卢湾区和静安区。

《上海名人故居》画册

Q 新闻晨报·周到:今天大多数名人故居已经对社会开放,但我们已经无法想象当年创作的条件。那时候,你画名人故居遇到最大的困难是什么?

A 陆志文:是(名人故居)进不去。那个时候,名人故居不对外开放,大多数人不能随便进去,有些区的名人故居都是文史馆馆长开车陪我一家一家去找的。当时,我向上大美术学院以及上海美术美术家协会打了一份报告,要求开一些介绍信给我。准备这个介绍信就是为了进(故居)去看一眼,否则有些工作人员不会让你进门,还会质问“你东张西望在干什么?”。所以,介绍信是我必备的材料。

Q 新闻晨报·周到:那时候你去故居写生需要带哪些东西?

A 陆志文:一张地图,一张介绍信,一壶水,一个照相机,外加一个速写本。我跟爱人就这样边走边画,一个区(的名人故居)画完再开始下一个区。

Q 新闻晨报·周到:有些读者会问,名人故居作品不就是一栋或几栋建筑嘛,你画这些名人故居,怎么会花了三十年时间呢?

A 陆志文:画名人故居,我不会进去拍几张照片就开始动笔画,我自己绝对不会这样子去进行创作。我大概是属于“笨鸟先飞”型的,一定要争取一处地方的春夏秋冬都去看过之后才开始画,包括这个地方究竟适合什么时间?这个地方最能表现我心中的东西是什么?

鲁迅故居是我比较早的绘画作品之一。当时是在一个暖洋洋的春天,我用这个场景创作了位于山阴路132弄(大陆新邨)9号的鲁迅故居,画面是很温馨的,但是我后来推翻了自己的作品。因为2008年时,上海下了一场很大的雪,我就觉得,上海的雪景是很难找的。当天,我从西郊坐地铁到上海虹口体育场,然后步行走到大陆新邨,我一直站在9号门口,反复看,所以这张是我后来调整后重新画的,我觉得这个雪景还是比较适合作品的。

作品《鲁迅故居》

2008年鲁迅故居的雪景

2008年落雪天,陆志文去虹口鲁迅故居写生

记得在多年前,上海电视台拍摄了我创作上海名人故居的专题片。在节目中,上海鲁迅纪念馆原馆长王锡荣(现为上海交通大学访问特聘教授)认为,这幅作品把鲁迅故居放在冬天进行创作,是非常合适的,能反映鲁迅所处的那个时代特点(王锡荣原话见下文)。

对鲁迅所处的那个时代、所处的那个氛围,一个是叫寒凝大地,一个是叫大夜弥天,这是鲁迅对当时这个时代氛围的一种感受,那么在雪景里面,这种氛围是最能够凸显的。他把鲁迅当时所处的氛围抓到了。我一看(作品),让人产生对历史的一种向往,一种回想。

Q 新闻晨报·周到:你觉得自己画这些与其他人会有什么不同之处?

A 陆志文:尽管这个房子是没有生命的,但是通过作品,好像我要跟它沟通,要有一种亲切的交流。今天要去找资料画这些房子很方便,但是最大的问题是什么呢?那就是你一定要用自己最敏感的感觉,要抓建筑里面最真实的、原生态的东西,而不是被被建筑那些装饰性的表象所迷惑。画(丁玲故居)房子实际上我是画丁玲的人生,画她当时在这个地方生存过的一种感觉,我这幅画把丁玲故居画得还是比较亮丽的,带有一点朦胧感,带有一点历史的追溯感。

作品《丁玲故居》,也是陆志文最早画的上海名人故居之一

Q 新闻晨报·周到:你觉得自己画名人故居的意义是什么呢?

A 陆志文:在我看来,名人故居不仅仅是一个房子,这些我在两本画册的后记中都写了。名人故居不单单是名人居住的一个场所,而是代表了一种精神,一种力量,一种印记。我画上海名人故居和中国名人故居,很多居住在里面的名人都在中国近代史和现代史留下了不可磨灭的印记,有些人对中国社会的发展产生了巨大的影响。