为遏制疫情扩散蔓延势头,保障人民群众生命安全和身体健康,尽快实现社会面动态清零,3月28日早上5点起,上海以黄浦江为界分区分批开展核酸筛查。

上海的疫情牵动着每一位市民的心,我们守望相助、共克时艰,浦江两岸,同舟共济!此时,每个人看到的是温暖、信心和力量。

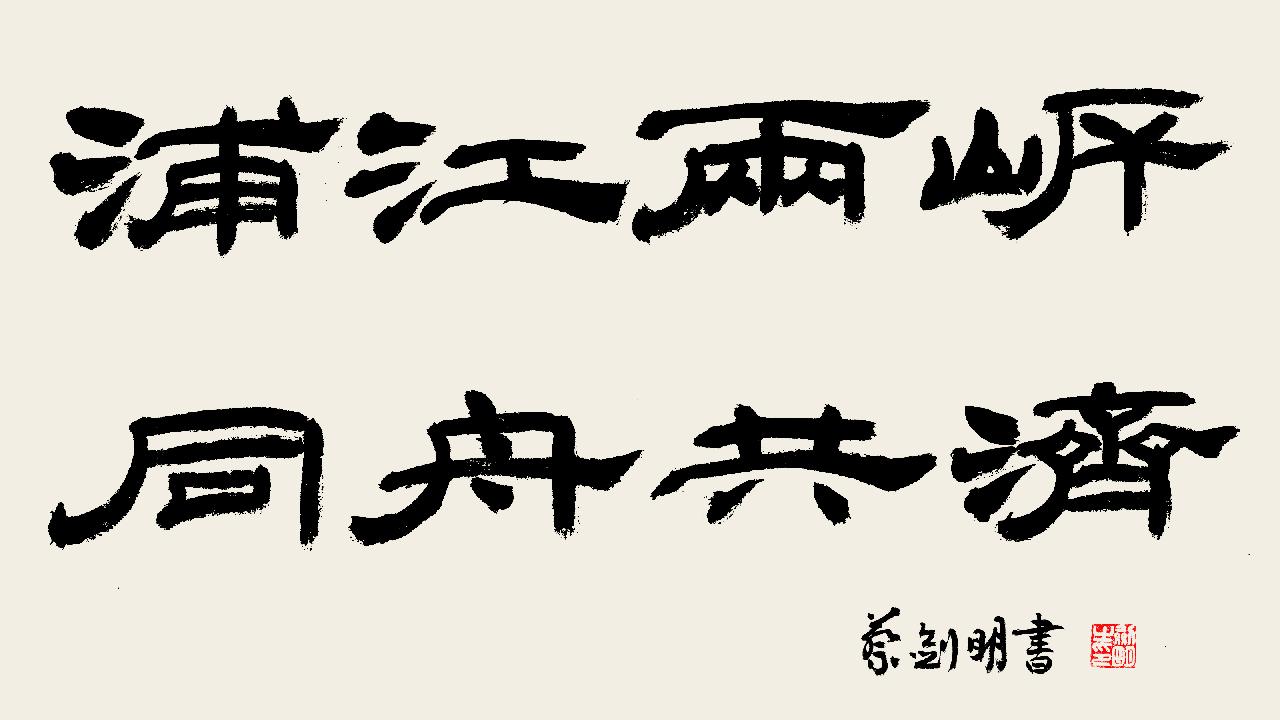

浦江两岸,同舟共济 书法By 蔡剑明

本期新闻晨报·周到《上海会客厅》节目,我们邀请到了评论家何振华、上海作家潘真、上海作家惜珍、建筑阅读专家周培元、自媒体人蒋天等多位嘉宾,请他们就此分享自己的看法与故事。

千树万树梨花开的四月,我们满怀期待

何振华:资深媒体人、上海作家、杂文家、评论家

考虑到周一坐班肯定需要48小时内的核酸报告才能进大楼,我昨天排了一个多小时的队做检测。天阴还晴,剪了发,散步回家途中带了些水果,并没有想再去买些什么。吃过晚饭不久,新一轮切块式、网格化核酸筛查的通告发布之后,我确实是有一点“屏勿牢”了。邻居邀我同往附近的菜场和超市去看看,过红绿灯时,发现马路中央躺着一部不知是谁失落的手机。

我其实啥也不买,或许是职业使然,只是为了感受一下丝毫不逊色于年味年景的人情世态。邻居将那部手机交给了执勤的民警,我们匆匆折返家中。躺到床上,微信群、朋友圈里的闹猛,像煞是除夕迎新。

今天一早,在社区干部及志愿者的引导下,按楼幢分批下楼去采样点,大家秩序井然,只几分钟功夫即完成了核酸检测。中午,一位医生朋友发给我夜报视频号时写了一句话:“看着很不是滋味,毕竟是爱这个城市的。”

南浦大桥雄姿迷人,盘龙依然;空阔的延安路高架,隧道口灯前,通衢静谧安然。我想说什么呢?我应该说什么呢?生于斯长于斯悲欢苦乐于斯,我这个年近花甲的上海人,在“宁睡一张床”的浦西,生活了整整三十年;在“不要一间房”的浦东,生活了整整二十年。

我可以说,很多所谓的新上海人,其实不一定都晓得改革开放后上海最早的五星级酒店华亭宾馆缘何名之“华亭”。华亭和云间都是松江古称。且不论松江是否是“上海之根”,我现在只想说一句,云中鹤影何尝不是美在远古、再停沪渎的时代画卷。朋友,更不要自己将自己划江而分,海纳百川,吾尔同源。“上下同欲者胜”,在今天这样一个还须“屏牢一歇歇”的困难时刻,我们可以有牢骚,但不要有戾气;我们既然有担当,就不要有龃龉。

今天我的一位老师讲了一句话,我送给所有在魔都的朋友们:“草长莺飞的三月我们擦肩而过,千树万树梨花开的四月我们满怀期待”。

惟愿这座城市的广度及厚度、尺度及温度,终将不辜负我们的期待。

致浦东,致上海

潘真:作家、高级记者,著有《文化人生》《心动苏州河》《蓝色评论》《金石铁笔仁者寿·高式熊》《上海记忆》《申江往事》《淞滨漫话》等。

昨晚上海宣布新一轮核酸筛查,朋友圈无人入眠。

我分享了新鲜出炉的段子九宫格,加按语“魔都,苦中作乐之夜”。

清晨醒来,读到外埠自媒体在问“大家这么惨的同时怎么还能这么好笑”。然后有群友转发:何谓海派文化?请看昨夜今晨。非常时刻,上海市民满腹经纶编段子、心领神会搞幽默,罕见一本正经在微信群和朋友圈高呼“团结!加油!”的。

是的,上海人最会以幽默纾缓压力了。

今天,隔着黄浦江眺望东上海,那一片曾经无数次出现在我笔底的热土,将如何度过这几天的封控?

浦东开发开放,我写得最多的,是伴随着拔地而起的高楼大厦“硬成果”的现代化理念、思路、体制机制。那些从无到有的“软成果”,在不断的实践中吸取教训,去粗取精,最终成为可以向外推广的“浦东经验”。当年的浦东,没有喊得震天响的空洞口号,只有实实在在的“西天取经”,白手起家、埋头苦干;出了成果,也不自诩“优等生”,要人家来“抄作业”。

作为土生土长的上海人,我想说,这正是上海的气质。真正的上海人,是自尊的、安静的、不屑占据C位的;只想心无旁骛做自己喜欢的事,做到内心认可的最好。

平时工作、生活是这样,抗疫同样是。

新冠病毒来势凶猛更兼多次变异,三年过去了,人类还是无法完全掌控其脾性,虽然各国按国情多角度全方位探索,却依然没能找到十全十美的对策。所以,我们今天的抗疫自救,像浦东开发开放,同样没有先例可循,同样应该允许“试错”。

人能够把握的,也许还是“软件”——最关键的一条,我以为,是“以人为本”,把民生放在第一位。不要标语口号,不要形式主义。环保、自律,脚踏实地,共克时艰。

想想2020年那么多困难的日子,都走过来了。没啥过不去的坎。

你安好,我无恙,彼此隔江守望,各自珍重

惜珍:上海作家,近年来著有《永不拓宽的上海马路》(全三册),《上海:精神的行走》(上下册)。

上海是我深爱的城市,黄浦江是我的母亲河。自三月初以来,这座城市经历了新冠疫情防控常态化以来最严峻的一场考验。武康路、外滩、南京路、城隍庙、静安寺等已不见熙熙攘攘的人群,街上只有很少匆匆走过的戴着口罩的行人。黄浦江东岸,提笔此时或许比往日静了几分。多么希望这只是愚人节的一个玩笑!

作为开放程度最高的国际化大都市,如今的上海正经受着大风大雨的巨大考验。从小渔村起步的上海,是一座经过千锤百炼的具有光荣传统的城市,是一座英雄的城市,不断追逐梦想的上海从未向任何困难屈服。相信上海,有笑对百年沧桑的豪迈和战胜一切困难的气概,这座海纳百川的城市决不会让一场疫情伤及她的美丽和繁荣。

处惊不变,临危不乱,是上海人面对疫情的态度。年轻的医护人员,责无旁贷、心甘情愿地进驻隔离点,勇敢无畏地和病毒抗争;基层的社区工作者,7*24小时的驻守单位,随时待命。还有那些人民警察和志愿者都是一线的卫士,看那些青春的脸上,在久戴防护用具后留下如今最美的“压痕妆”,你会从心底里对他们生出深深的敬意。

虽然自己小区没有被封控,但我们一家人始终自觉地待在家中。把家当作战壕,不为上海添乱。女儿女婿居家办公,孩子在家上网课。菜是女儿深夜网上买的,做饭是先生的强项。为了让家人有一个好的居家环境,缓解焦虑,我比任何时候都更加用心地侍候露台上的花花草草。现在是春天了,往年这个时候是举家出游的好时光,疫情阻止了出行的脚步,好在露台上的春天已悄然来临。几场淅淅沥沥的春雨,那些种了许久的枇杷树、丁香树,月季、金银花、桂花树都纷纷绽放新叶,茶花、海棠、碧桃、春兰、君子兰等也相继开出姹紫嫣红的花朵来,露台成了家人工作之余呼吸新鲜空气、锻炼身体、晒太阳、休闲娱乐和看花的好地方,让蛰居在家的日子变得有声有色。

我周围的上海人也都是这样坚毅地温情地生活着,用各自的方式乐观豁达地面对着灾情。作为被上海城市精神熏陶的上海人,清楚地知道自己什么时候该做什么,不该做什么,即便在最困难的防疫期间,也懂得讲究生活的质量,这是上海人固有的腔调。

生命最珍贵,安康最重要。我们家有浦东亲戚,也有浦东的朋友。今天早上浦东开始封控管理。电话问候,你安好,我无恙,彼此隔江守望,各自珍重。灾难面前,浦江两岸齐心协力,同心抗疫,共克时艰,共渡难关,一起期待清风吹散病雾。我们深信,鲜花必将开遍上海的原野,生活会更美好,上海还是那个充满魅力的魔都。

儿子为浦东的朋友烧了一锅红烧肉

周培元:上海城建职业学院副教授,上海“建筑可阅读”宣传大使

“建筑是可阅读的,街区是适合漫步的,公园是最宜休憩的......城市始终是有温度的”。作为代表上海浦东新区的“建筑可阅读”宣传大使,我每年都会带市民们在行走当中去阅读浦东的历史建筑,感受改革开放的伟大成就。讲述从烂泥渡到金融城;从工业锈带,到生活秀带;从低矮棚户区,到城市“天际线”……浦江东岸的陆家嘴,不仅是上海最具魅力的地方,还是中国改革开放的象征。

昨晚(3月27日)11点,儿子抓紧给住在浦东还在进行疫情封控小区中的好朋友买了许多食品,并闪送给他;而在前几天,他亲自下厨烧了一大碗色味俱佳的红烧肉(见下图)快递给浦东的另一位好朋友。我很高兴看到儿子有如此的爱心,这碗红烧肉就是代表了他一份暖暖的情谊!

周培元儿子烧的一大锅红烧肉

当我们还在同学群里问候住在浦东花木地区的中学班主任时,班主任叶老师在群里发了一段话:“小区封闭第九天,做了六次核酸。前几天隔壁小区一个门牌号封掉,昨天轮到我们小区门幢封掉。做了六天志愿者,深感(大白)和医务人员的辛苦。”

叶老师已经快70岁了,做过心脏搭桥手术,但只要社区需要,他都像年轻人一样冲在前面。他自豪地告诉我们他是花木街道优秀党员志愿者,是骨干人员。班主任叶老师对待学生如同自己孩子,虽然我也做老师二十多年,还是清晰地记得他教导我们时的表情的话语。他还嘱咐我们:“疫情中,大家在各自工作岗位上做贡献,都应点赞!如果去做志愿者要注意自我防护。”

好友中有瑞金医院护士长,她已经有三个星期没有回家,被医院安排到上海高校为师生们做核酸检测。她没有任何怨言,克服很多困难,坚守好岗位。她还在群里告诉我们:昨晚,住在浦东的一线医护人员为了不影响工作,已经在浦东地区集中核酸检测封闭管理之前,及时赶到医院睡觉。

在朋友圈里看到,有很多浦西医院的一线医护人员驰援浦东,为集中核酸检测做准备!这是一场与时间赛跑的战斗,也是对抗疫医护人员体力和毅力的考验。好朋友每天面对大量的核酸采集量,百次、千次地重复,尽量少吃、少喝、少上厕所,每天辛苦到晚上,直至汗透衣衫,累到浑身虚脱!我们在群里对她有说不够的温暖的话语,希望她能坚持,快乐的日子即将到来!

上海是一座充满温度的城市,这温度来自遵守秩序的市民朋友,来自献出爱心的蓝衣志愿者,来自坚守岗位的白衣天使!今天开始,浦东的市民们正在配合核酸筛查、参与志愿服务……我们看到了许多逆向而行的白衣天使,无处不在;我们看到了许多乐于助人的志愿者们,特别有爱。

今年的春天,等疫情过后,我还会带领市民朋友们相约浦东!

昨天晚上,我们去浦东给丈人丈母娘送菜

蒋天:自媒体人、育儿专栏作者

前几天,我们全家被封在徐家汇某小区,仍在“决赛圈”的丈人丈母娘专门开车过来送菜。风水轮流转,转眼之间,我们小区顺利解封,两位老人家却因为住在北蔡周边某小区进入封闭管控。

我家姐弟俩(女儿和儿子)惦记着他们外公外婆的“口粮”,催促我昨天去超市,买了菜牛奶水果鸡蛋等“补给品”之后(小贴士:不要去大超市人挤人,反倒是我家门口尚优选、多果和这种中小型生鲜超市,下午时段去补仓,食材很充足),于是一家人驱车去浦东给外公外婆送菜。

商业繁华的浦三路杨高南路,十几年来我们之前走了上千次都不止,如今却是一副从未见过的场景——路上行人车辆不多,能不时看到满载着蔬菜而驶去的外卖小哥,还有马路上步履匆匆的大白们。

外公外婆看到我们送菜来,有种一日不见如隔三秋的激动感,毕竟他们想我们也想孩子们,而口粮的补充,对他们更是雪中送炭般珍贵。隔着铁门,我们和长辈寒暄了很久,到九点多才依依不舍互相道别。

蒋天开车去浦东给丈人丈母娘送菜路上

庆幸我们赶上了“时间窗口”,晚上10点多才从浦东回到家。要是动作再慢半拍,按照网上的搞笑段子来说,我们就要被“关”在大浦东,4月6日才能回家了。当然,这是个玩笑梗,浦东要到3月28日早上5点开始核酸筛查,我们还是有充足时间赶回浦西的。

最后,作为一个“浦西浦东两岸联姻的家庭”(我是浦西人,我太太浦东人),我想对浦江对岸人民说几句寄语——

我住浦江西,君住浦江东。

日日思居不见君,共饮浦江水。

疫情定会休,此恨终会已。

只愿君阴我也阴,来日再诉衷肠

那一刻,我是浦江人

山山:《上海会客厅》节目主持人

之前有人曾问我,侬是啥地方人?我会很自豪地回答“我是上海人”。呒没错,户口本上,阿拉籍贯一栏填写的是“上海”两字。阿拉外公和爷爷侪是阿拉上海人,外公是归有光直系后裔,大约480年前,归有光从昆山移居嘉定安亭江边,开震川书院(今为嘉定震川中学),传道受业解惑。

当时安亭江在吴淞江之左,归有光对太湖地区的水利情况进行了研究,他认为吴淞江是太湖入海的道路,只要拓宽吴淞江,解决吴淞江的淤塞问题,其他的水道问题就很容易解决。他搜集当时相关的水利文献,撰成《三吴水利录》四卷。

《三吴水利录》被认为是一部关于太湖流域水利史的著作。而海瑞正是采纳了归有光的治水设想,对吴淞江进行了大规模的疏浚,并终获成功。上海开埠,吴淞江在上海境内的河段成了上海人今天所熟悉的母亲河苏州河,而之后作为上海人母亲河之一的黄浦江,在几百年前还只是吴淞江的支流之一。

昨天晚上,黄浦江成了市民交谈中的一个热词,有朋友说“关键时刻,这条江还是会起到作用的”。我开始思考一个新问题,我自己算是浦东还是浦西人呢?关于这一点,我之前几十年里心里一直在纠结。据爷爷生前说,曾爷爷是在黄浦江边开设船厂的,船厂和家人就居于浦江两岸。曾爷爷有三个儿子,按照辈分我得叫其中两位伯公,分家之三居于浦江两岸。其中一位伯公住在浦东洋泾,几十年前,他晚辈结婚时,我与爷爷坐轮渡去吃过喜酒。另一位伯公住在外滩,他去世之前我曾和爷爷去过,是江西中路的一处历史悠久的公寓。但我从没有想过去向几位前辈请教,曾爷爷当年究竟是住在浦东还是浦西?

我的母亲是同济大学退休老师,这段时间,我暂居父母家居家办公。我今天看到桌下压着的同济大学校报,发现同济大学的校徽(见下图)就是一幅同舟共济的图案。前进的龙舟,象征历史沿革的进程;三人划龙舟,昭示三人成众;同舟共济,预示着学校向着一流目标奋力拼搏。

凌晨六点,睡眼朦胧间,听到隔壁房间有动响,难道是一直拒绝囤菜的母亲屏勿牢去抢菜了?吃早饭时才知道,原来母亲一大早爬起来,在帮居于浦东的老同学订菜,母亲解释:“她不会用这些APP,买菜有困难,所以我帮她在网上订些菜。”

在那一刻,我觉得自己是浦江人。