5月10日凌晨,长征七号运载火箭成功将天舟四号货运飞船送入太空,中国空间站建造阶段大幕开启。

距离神舟十四号载人飞船发射的日子也越来越近。此前报道,神舟十四号载人飞船乘组也是由三名航天员组成,他们也将在轨驻留6个月时间。

近年来“太空出差”队伍日渐庞大,你了解这支队伍吗?如何成为一名航天员呢?你适不适合做航天员呢?

航天员选拔包括预备航天员选拔和飞行乘组选拔。

预备航天员选拔就是从所需的职业人员中挑选出能达到标准、基础好,能够取得参加训练资格的预备航天员。

飞行乘组的选拔是从合格的航天员中为某次任务选出最佳飞行乘组。

1992年,中国正式启动载人航天工程,3年后的金秋,中央军委决定组建中国人民解放军航天员大队,并着手开始选拔航天员。

当时选拔航天员的基本条件包括:

有坚定的意志、献身精神和良好的相容性

身高在160到172厘米之间

体重在55到70千克之间

年龄为25至35岁

必须是歼击机或强击机飞行员

累计飞行600小时以上

具备大专以上学历

且飞行成绩优秀

无等级事故

无烟瘾酒瘾

最近3年体检均为“甲等”

经过层层推荐审核,空军机关从全军挑选出1506名符合条件的飞行员,接下来就是一轮一轮的选拔。

体检结束,1506人中只剩下了886人,一轮大淘汰,有资格参加复选检查的仅剩60人。紧接着又一轮淘汰,最后剩下30多人,30多名候选人被安排前往北京航天医学工程研究所接受特殊生理功能检查,这是从飞行员迈进预备航天员队伍的最后一道门槛。

第一关,离心机的超重考验,要考查受检者身体承受重力的最大极限。

第二关,在压力试验舱内接受缺氧耐力检测,氧气渐渐被抽走,相当于高度向五千米、一万米不断上升。

第三关,受检者要蒙住双眼坐在旋转座椅上,在6米摆长的电动秋千上荡15分钟,由此检查抗晕能力。

第四关,要忍受噪声和振动不间断侵扰,观测受检者是否会烦躁不安。

第五关,要在头低脚高的倾斜床上猛起、猛躺,测量颈动脉血流量和心脏负荷能力,后面还有下体负压等各种耐力测试……

这样的测试要持续好几个月,最后,只有20名候选者过关成功。

1997年4月,中国载人航天工程指挥部从受检成功者中录取了12人作为预备航天员,他们中间有杨利伟、翟志刚、费俊龙、聂海胜、刘伯明、景海鹏、刘旺、张晓光等人,同时加入这支队伍的还有另外两名战友吴杰和李庆龙。

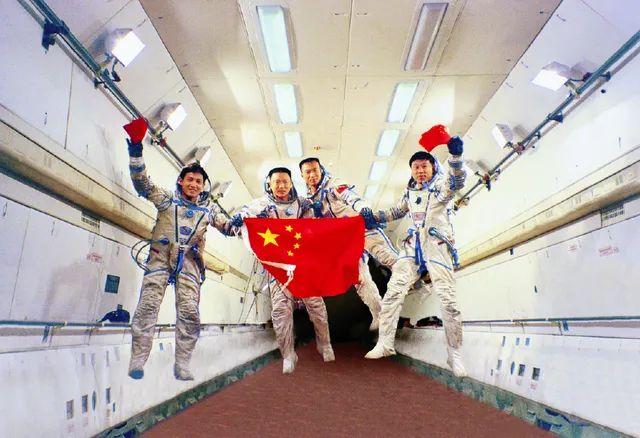

1999年7月26日,航天员潘占春、李庆龙、费俊龙、刘旺(从左至右)在俄罗斯进行失重飞机训练

他们经过相似的选拔,率先走进北京航天医学工程研究所,后去俄罗斯加加林航天员训练中心接受有关培训。

1998年1月5日,脱颖而出的14名航天员进入北京航天城,正式由空军部队移交给国防科工委管理,翻开了中国航天史上重要的一页——中国人民解放军航天员大队正式宣告成立。

中国航天员大队首批14名航天员(前排左起邓清明、聂海胜、杨利伟、吴杰、费俊龙、赵传东、翟志刚,后排左起刘旺、景海鹏、刘伯明、李庆龙、陈全、张晓光、潘占春)

第二批航天员选拔工作于2009年5月全面启动,最终从空军现役飞行员中选拔出5名男性航天员和2名女性航天员。

从左到右依次为中国女航天员刘洋和王亚平

7名航天员都具有本科学历,平均年龄32.4岁,均已婚。

5名男航天员均是现役空军歼(强)击机飞行员,2名女航天员均是现役运输机飞行员。

王亚平原在空军运输航空兵部队服役

在第二批预备航天员初选中,女性候选人一直是关注的焦点。男女航天员的选拔与训练标准基本一样,并且研究发现,女航天员执行任务时在某些方面感觉更敏锐,心思更细腻,考虑问题更全面,沟通能力更好。

在微重力环境下,女航天员的雌激素和镁的代谢优于男航天员,体内铁含量低,比较适合长期太空生活。

中国空间站内王亚平化身“托尼老师”为叶光富理发

第三批预备航天员选拔工作于2018年5月启动,2020年10月从约2500名候选对象中选拔出符合条件的18名预备航天员,含1名女性。包括7名航天驾驶员,7名航天飞行工程师,4名载荷专家。

第三批预备航天员在航天驾驶员基础上增加了航天飞行工程师和载荷专家两个类别。其中,航天驾驶员和航天飞行工程师主要负责直接操纵、管理航天器以及开展相关技术试验,载荷专家主要负责空间科学实验载荷的在轨操作。

航天员系统总设计师黄伟芬在一次演讲中总结,航天员选拔就像是沙里淘金,千挑万选。值得关注的是,目前世界上只有俄罗斯、美国、中国拥有独立完整的航天员选拔与训练系统。