他是高加索北部山区的农民之子,在动荡的战火中度过了童年;他在苏联的政治生态中,成为最年轻的总书记;他曾经想要实现一场艰难的改革,但最终未能挽回苏联走向解体的命运,甚至被普京痛批为“俄罗斯史上最大的罪犯”。

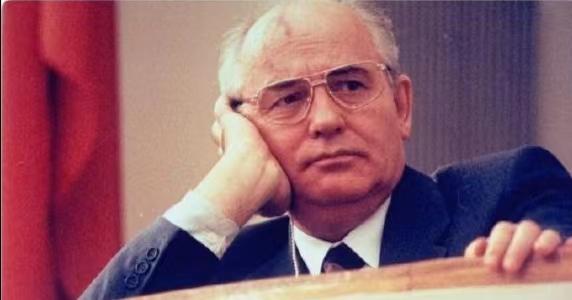

这位被西方国家视为结束冷战的英雄、在国内却充满争议的政治人物就是戈尔巴乔夫,他以“苏联最后一任领导人”的身份被载入史册。

2022年8月30日,91岁的戈尔巴乔夫因长期重病医治无效逝世。普京总统与联合国秘书长古特雷斯均对此表示哀悼。

一、

在戈尔巴乔夫担任苏联最高领导人期间,曾经流传过这样的段子:

排队买伏特加的队伍长度超过一公里,人们都在骂当局,骂得最多的是苏共中央总书记。

其中一个人已经完全失去了理智,大声说:“我现在就要到克里姆林宫把他干掉。”

“好的,你去吧!”排队的人们窃笑着说。

这个人就直奔克里姆林宫而去。一小时后,他回来了。队伍向前推进了一点,但离商店还是很远。

“这么说,你把他干掉了?”人们问他。

“没有,那儿也排着队呢!”那人回答。

这个段子生动地展现了上世纪80年代中期苏联底层群众对戈尔巴乔夫新政的不满。

戈氏上台后采取的第一批政策措施中就有一项是反酗酒运动。

他在回忆录中说:酗酒的恶习根深蒂固,当时,(苏联)党和政府的机构收到了大量的来信,主要来自那些妻子和母亲,作家和医生也发出同样的声音,要求禁酒。

政治局经过讨论,决定暂不颁布禁酒令,但是会逐步减少高酒精含量酒类生产。

此项政策造成了喝酒人士的迷惑、厌倦甚至愤怒。

“决定本身是出于社会现实和责任感,但一旦开始实施,情况就陷入混乱,良好的意愿化为泡影。”戈尔巴乔夫在回忆录中发出这样的感慨。

“良好的愿望化为泡影”,用今天的话来说就是,理想很丰满,现实很骨感。

戈尔巴乔夫的这句感慨或许也能概括他处于权力巅峰的那段最辉煌又最惨痛的政治人生。

二、

从1982年到1985年,在不到三年的时间里,苏联一个接一个地失去了三位总书记、三位国家领导人和一些地位最重要的政治局委员。

这些人既老且病,暮气沉沉,其中包括勃列日涅夫、安德罗波夫、乌斯季诺夫等人。

“停滞和衰老的血液不再具有任何活力。”戈氏在回忆录中如是说。

终于,在契尔年科于1985年3月10日去世之后,时年54岁的戈尔巴乔夫被推到了最高的位置上,苏联从未有过如此年富力强的领导人。

在提名戈尔巴乔夫担任苏共总书记的中央全会上,代表政治局发言的安德烈·葛罗米柯是这样说的:

“他起初在地区一级工作,然后到中央委员会工作,先担任中央书记,然后进入政治局,主管书记处的工作。他的工作干得十分漂亮;

米哈伊尔·谢尔盖耶维奇具有敏锐和深刻的思维能力,能够准确而迅速地抓住发生在国外的国际事件的本质,能够凸显言语所能表述出来的最大程度的成熟和坚持;

他将带着尊严担任苏共中央委员会总书记的职务。”

戈尔巴乔夫回忆说,葛罗米柯的即席讲话显得特别真诚,掀起了强烈的情感冲击,令他深受感动。他说:“我从来没有听到过如此高的赞扬”。

三、

新人新政。和他最推崇的老领导、老朋友安德罗波夫前总书记一样,戈氏也将坚定不移地与勃列日涅夫主义的一切做斗争。

所谓的勃列日涅夫主义在苏联国内表现为偏袒、密室阴谋、内斗、腐败、马虎松懈和严重的官僚作风。

而戈氏的改革目标就是要实现个人的解放,将人从“机器的齿轮”变为社会和政治进程的积极参与者。换言之,具有权利和义务的公民,应当是社会现代化的焦点。

而在生产的现代化方面,在过去的几个五年计划中,苏联国防开支的增长速度比国民收入的增长速度快1.5倍至2倍。

他在回忆录中说:“(国防开支)这个可怕的摩洛神已经吞噬了辛勤劳动的成果,无情剥夺了我们的生产能力。”

戈氏敏锐地发现,从1970年代开始,苏联就已经越来越远地落在发达国家的后面,其中,工业劳动生产率的增长速度比发达国家低70%以上,农业增长率低80%,与世界标准相比,苏联的生产率只达到世界标准的21%。

如果不进行全面的改革,苏联的没落恐怕是注定的。

四、

而在外交政策上,他认识到,除非创造出有利的国际环境,否则就不能进行国内的重大改革。

“我们需要消除压力”,他说:“这些压力来自我国参与的军备竞赛、卷入世界各地的冲突以及阻碍通向新世界之路的冷战残余。”

1985年3月,在契尔年科的葬礼期间,尚未正式履新的戈尔巴乔夫就会见了当时国际上的几位“关键玩家”:美国副总统布什、美国国务卿舒尔茨、德国总理科尔、法国总统密特朗、英国首相撒切尔,还与时任日本首相中曾根康弘进行了谈话。

他向西方世界传递了明确的立场:主张停止军备竞赛,建议冻结核武库,苏联将停止进一步部署导弹,切实大幅度削减核武器。

而且他还决定单独会见华沙条约组织成员国领导人,告诉他们,苏联期望尊重友邦的独立和主权,不会干涉他们的事务。

这些立场和决定不仅从根本上否定了之前的勃列日涅夫主义,而且也透露出戈氏领导的苏联想要结束冷战的意愿。

五、

1980年代中期是冷战最为紧张的时期,美苏两国领导人已经六年没有见面,苏联军队进入阿富汗之后,整个世界的局势比以往更加紧张。

1985年末,戈尔巴乔夫和里根在日内瓦举行了会晤,谈判和会晤共延续了十五个小时。

第一次会晤,双方争得目红耳赤。戈尔巴乔夫在会后评价里根是“一个具有极端保守思想的人物,是真正的恐龙”,里根则评价戈尔巴乔夫是“死硬的布尔什维克分子”。

谈判陷入僵局之后,里根邀请戈尔巴乔夫前往会场附近的一座温暖小屋,在木柴噼啪作响的壁炉旁,两位领导人放下了彼此的敌意,并且相互邀请到自己国家访问。

第二天,他们签署了“永远不要诉诸核战争”的共同声明,这种建设无核化世界的努力被誉为“日内瓦精神”。

1987年,在访美期间,戈尔巴乔夫和里根签署了《美苏销毁中程和短程导弹条约》,简称“中导条约”。

那天晚上,美苏两国的艺术家在白宫表演节目,白宫的大门外悬挂着带有镰刀和铁锤的红旗,《莫斯科郊外的晚上》的美妙旋律整晚余音绕梁。

此后的1988年更是苏联在西方世界得到认可的关键年。当年2月,戈尔巴乔夫宣布苏联将在5月1日之后的十个月内从阿富汗撤军。当年5月,里根访问了苏联。当年10月,德国总理科尔来访。此后的两德统一也被戈尔巴乔夫视为毕生的一大杰作。

六、

但是,当外部世界对戈尔巴乔夫表示感谢的同时,在他领导的国家内部,他却因苏联制度的崩溃受到指责。

1980年代末,由他主导的苏联对外政治路线的变化,在俄罗斯,被相当部分的人视为叛国、叛变、退让和失败。

改革已经起飞,却不知道在哪儿降落。戈尔巴乔夫不切实际地去推动一场没有想好的改革,最终导致了苏联的分崩离析。

回首前尘,他说:“直到今天,我还对以下事情感到后悔:我未能将我掌舵的航船驶入安全的港湾;我未能将改革保持在我预定的范围之内。就苏联和世界政治而言,由于我所担负的责任十分重大,我感到十分沮丧。”

可是,与此同时,他又不断为自己辩驳:“要对苏联社会进行改革是极为困难的,更不用提苏联过度的军事化、重工化,这就是我为什么不接受有关行动迟缓、犹豫不决的指责,一切都取决于形势。”

说到底还是认识不足。他想要做很多事情,却低估了国家陷入财政和经济危机的严重程度。

七、

1991年12月25日,全世界都记住了那天的电视画面。戈尔巴乔夫宣布不再行使总统职权。在此之前,苏联已经建立了总统制。

随着戈氏的辞任,他成了苏联首任也是最后一任总统。因为不等电视讲话结束,后来的俄联邦总统叶利钦就急不可待地命令克里姆林宫的卫兵降下苏维埃社会主义共和国联盟的国旗。

在回忆录中,戈氏毫不掩饰对叶利钦的愤恨之情。

宣布辞职之前,他曾与叶利钦会面,确定转交权力的程序,双方同意苏联总统权力将在1991年12月30日停止行使,但令戈氏不能容忍的是,“12月26日一大早,叶利钦和他的同僚就已经闯入我的办公室,打开威士忌庆祝他们的胜利”。

比起戈尔巴乔夫天真烂漫的改革理想,叶利钦则是更为极端地想要融入西方。

当被问起改革的成败与否,戈氏也将过错引向了叶利钦“野蛮的资本主义政策”。

他说:“更确切地说,改革是被扼杀了,被旨在摧毁苏联政府、经济和社会服务体系的战略所取代,叶利钦那些最野蛮的资本主义政策,以及旨在掠夺人民和摧毁国家的私有化政策,都是些不计后果的货色。”

八、

从政坛坠落的漫长余生里,戈尔巴乔夫似乎总是在没完没了地澄清和辩驳。

他希望别人理解他的苦衷,也希望后人肯定他的历史价值。

这个世界,有人在听他的回忆,但是,在某些特定的日子和少数的聆听之外,与他相伴更多的是孤独。

他尝试过很多种方式想要获得人们的喜欢,包括亲自出镜为必胜客和LV拍摄广告。

在所有的广告和影视片段中,他依然是那个苏维埃社会主义共和国联盟的最高领导人。

可是,这一切换来的是什么呢?

是江湖犹在,此人犹在?是历史依旧鲜活得可爱?

答案留在了风中。

在晚年被疾病缠身的孤独岁月里,戈尔巴乔夫仍会想起北高加索山峦下那个温泉小镇的夜晚:

天空群星璀璨,眼前篝火正旺,他最亲近、最欣赏的苏共领导人安德罗波夫正盯着火焰,陷入了梦幻般的沉思。

那时的安德罗波夫想要告诉他很多事,但又总是沉默不语。这是一位真正的知识分子,具有杰出的、英雄般的、孕育于大自然的个性。

戈尔巴乔夫永远记得,在安德罗波夫身边的磁带录音机里,播放着苏联歌唱家尤里·维兹伯尔的歌曲,那也是安德罗波夫最喜欢的歌曲,歌词唱着:

谁需要?没人需要。

谁在乎?没人在乎。

(本文参考:《孤独相伴——戈尔巴乔夫回忆录》)