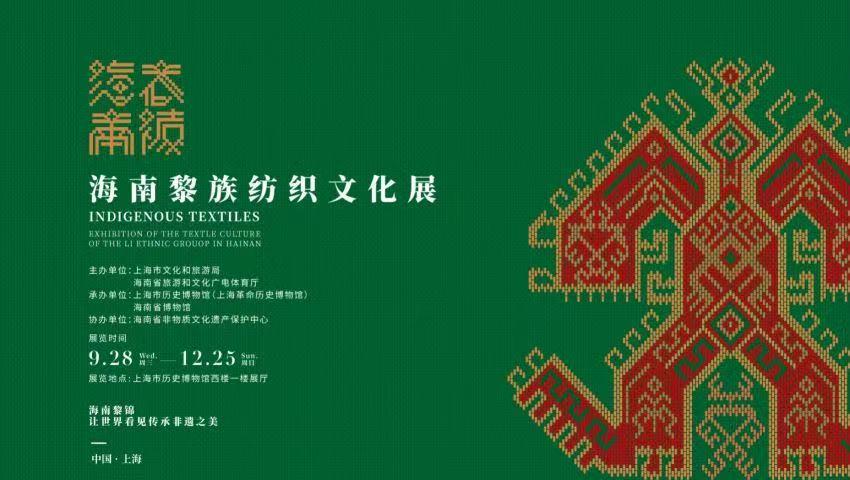

9月28日至12月25日,由海南省旅游和文化广电体育厅、上海市文化和旅游局主办,海南省博物馆、上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)承办的《衣被海南——海南黎族纺织文化展》在上海市历史博物馆展出。

展览现场的黎锦织绣展演

上海是黄道婆的故乡,元初时,她回到家乡,把海南黎族的先进纺织技艺传入江南,从此机杼大行,渐为全国之用,遂尔衣被天下。上海与海南自古以来便因纺织文化而结下渊源,此次展览是琼沪两地跨越时空的相遇。

展览包含“百世经纬”、“手经指挂”、“锦辉若云”与“世界非遗”四个部分,用百余件文物展品,分别从海南纺织文化的历史、黎族传统纺织技术的传承、黎族纺织技艺与织绣品以及黎族传统纺染织绣技艺成为世界级非遗等方面,展现海南几千年纺织文化的源头、流传以及历史地位,展示和宣传海南多彩黎锦,体现多元一体的中华文明。

展览现场

海南纺织的历史,经历从无纺布——编织——麻纺——棉纺的漫长历程。早在新石器時代,海南岛上已有纺轮、纺针等纺织工具的发现,这里是我国纺织文化发源地之一。春秋战国時期,海南纺织品及黎族“织贝”便向中周入贡。至汉代,又有“广幅布”深受朝廷青睐。汉以后,黎族“白叠布”、“吉贝”、“黎幕”和“黎被”等布匹之贩,远达会稽等东南之地。元代,黄道婆把海南岛的棉纺织技艺传播到江南,推动了中国棉纺织业的发展。

千百年来,黎族在漫长的社会生活和开发建设热带海岛历程中,创造了纺、染、织、绣等技艺,传统纺织技术世代相传。2009年被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”,成为世界级非物质文化遗产。

《衣被海南——海南黎族纺织文化展》重点展品

骨针

新石器时代 长5.4厘米

通体磨光,横断面呈椭圆形,扁方柄。

石拍

新石器时代 长21厘米,宽7厘米,厚3.1厘米

石拍双肩长柄,下沿圆钝,侧面有弦纹。基本认定是在黎族地区流传的古法“绩木皮为布”的工具,即与树皮布制作有关。

男子树皮服装

现代 衣袖通长120厘米,衣长70厘米;围裙长65厘米,腰围45厘米

树皮服装由箭毒树皮经过剥取、拍打、脱胶、晾晒、裁剪、缝制而成。衣身前后由四块树皮布料拼接,米黄色,对襟无纽,拼接长方领,领下缝一对麻绳为系,肩部拼接中袖,襟边和袖口包边。男子特有的下装围裙款式,用箭毒树皮打制而成的两块树皮布料拼接收于裙腰,裙腰由树皮布拼接,包边。穿着时自后向前交叠,系带固定于腰部。

脚踏织机

现代 长171厘米,宽125厘米

脚踏织机是在踞腰织机的基础上发展演变而来。长方形,木制,由机头、综杆、踩棍、滚棍等组成。操作时采用通经断纬的方式,经牵线、装筘、挑织等工序,一升一降,投梭引纬,经线交替成为底径和面经,持续不断,便可织成黎锦。

润方言妇女服饰

现代 衣袖通长120厘米,衣长54厘米;筒裙长39厘米,腰长76厘米

上衣为贯首衣,两侧下方的双面绣,是在白色的平纹布上,运用各种色线绣成正反面一样的图案。筒裙由裙头、裙身、裙尾三部分组成,主要图案为人纹、动物纹等。

双凤日月增辉图龙被

清中期 长195厘米,宽122厘米

龙被为三幅连缀而成,手工织绣。居中花纹图案用多种色线绣成。“卍”字连续纹带组成长方形方框,框内双凤相向太阳和白兔,白兔叼一支桂花象征月亮。双凤两侧为相向的双龙,底下为波涛汹涌的水面,上有龙门和跃起两条大鲤鱼,双凤、双龙、双鱼同朝向日月。框外辅以梅花、牡丹、荷花等花卉。整幅龙被构图饱满,色彩搭配和谐。

德文版《海南岛民族志》

1937年 长27.5厘米、宽20.2厘米、高4厘米

德国学者汉斯•史图博于1931年和1932年两次在海南岛进行民族学调查,并成书《海南岛的黎族——为华南民族学研究而作》,其后翻译成日文、中文等,译作《海南岛民族志》。

衣被海南——海南黎族纺织文化展

展览日期:2022年9月28日—12月25日

展览地点:南京西路325号 上海市历史博物馆