年前某个普通的工作日傍晚,我站在一个水果摊前看着陆晨骑小电驴在薄薄的暮色里驶近,后座带着从巴黎回沪过春节的儿子。“(因为疫情)三年没看到了,”他说,一边为两人解开护腿,“我真是难过煞。”

这是第一次见他本人,一身上海中年男人寻常穿着的品牌,和B站视频里那个赤膊唱摇滚的似乎不是一个人,和那个籍一首《申花啊,申花》成为几代球迷口中“模子”的似乎也不是一个人。晚些时候他将这样解释这种落差感:他在生活中是一个十分循规蹈矩的人,但他惟愿自己在音乐的世界里将永远是一股逆流。

我们去他父亲陆逐家里。去年年底,这名75岁的退休语文特级教师出版了人生中第三部长篇小说《觅婿》。陆晨说自己近来最自豪的事情,就是每天转发一段父亲的小说。

陆逐退休10年,共出了三本小说,这也化解了陆晨原本很可能将面临的中年危机。他今年45岁,还在做音乐。但在更年轻的时候,他以为人到中年便搞不了创作、搞不了摇滚,他深恐自己将就此迎来一场存在危机。但他眺望远处,80岁的鲍勃·迪伦还在出新专辑、做巡演;他又看向身边,70多岁的父亲照样在笃悠悠写小说。“我看到生命中的这些灯塔,它们的光透过来。”他不再担忧了,“我知道自己又有事干了。”

在陆逐家的客厅里,这对父子对坐闲聊。聊聊父亲新出版小说中反映的城市和人世的变迁,也感慨一番现实岁月烙在彼此身上的印记。他们是这座城市里一对普通的父子,他们在此出生、成长,有过自己的巅峰岁月,也终将在这里颓然老去;而这对父子又并不普通,他们充当城市的旁观者,用文字和歌曲记录城市小市民的跌宕自喜。他们始终保持清醒并充分意识到:城市和时代只管轰隆隆向前,它们能够给予个人最大的温情,就是让人无论身在何种处境,始终保持对于未来的向往。

因此我不确定你们接下来读到的这些文字是某种追忆,或是一种展望。今年是2023年,这是上海人走出2022的第一年。陆逐在小说前言里的一句话,在这里尤其有被引用的必要——“一切总会过去,因为世界总会变得更美。”

父亲的故事

石库门晒台和药厂女工们

小说完成,陆逐拿给儿子看。陆晨读完第一感觉,像金宇澄的《繁花》,因为写的都是普通上海人在时代更迭中生活的沉浮。但陆逐摇摇头正色说:“路子还是不一样的。”

他的用意,是想为上海人保留一段真实的历史痕迹。不仅仅是用文字留住那些曾经存在过的建筑,也留住上海人已经消逝的生活方式。

陆逐出生于1947年,小说以他前半生生活于中的时代为背景。

上海解放的时候他只2岁多,但却清楚记得解放前夕父亲用洋钉把厚厚的棉花胎钉住家中窗户,因怕流弹打进来。

1949年5月底的一天,陆家大门一开,他看见贴门口整齐地睡着一排排解放军战士,白色绑腿早已被干涸的血迹以及泥浆染成不知道什么颜色。这条安静无声的席地长龙一直蜿蜒向南伸展,从家门口的江宁路排到南京路。及他后来和家人讲起,他们惊怪他当时年纪小小竟然知道自己看见了什么,并且都还记得。

陆逐今年76岁了,他说,自己最怀念的还是上世纪50年代的上海。陆逐的父亲解放前先是油漆店老板,后又开了一家通和汽车零件厂。解放初,厂里生意萧条,父亲背上一身三角债。债主上门讨债无果,气得把他从楼梯上推落楼下。

在一家人走投无路之际,国家开始推行公私合营的政策。“我爸爸开心得不得了,因为等于债都帮他还掉了。我妈妈也很开心,因为她可以进厂里做正式职工了,此前她还从未离开过家庭。”

当时处处是新气象,陆逐觉得真如时人所写,那确是个“迢迢如清晓”的年代。而他既是那个一去不回头的年代的亲历者,也是见证者。

陆家从前住在江宁路上的石库门房子里,有一年酷暑,陆逐夜晚登上楼顶望野眼,看到附近有幢石库门房子顶楼晒台上站了很多脱光衣服的女人,应该都是边上药厂的女工。“我呆住了,心想怎么会有这种怪事情的啦?”

他后来把这一幕场景写进了《觅婿》里,“我写得很一本正经,怕读者想歪掉。但这其实就是上海历史上一道特殊的风景线,因为老早都是矮房子,三、四楼算高的。夏天没有空调,到高一点的地方把衣服脱光,很是风凉,而且就是被人看到也看不真切,因为那时没有现在城市的灯火通明。”

江宁路上石库门房子

他觉得,石库门虽然一再出现在以上海为背景的文学和影视作品里,但它对于老上海人一层很重要的意义,即它的顶楼晒台是用来说私密话、做私密事的地方,却久已不再有人提及了。

时间会慢慢纠正一切

当时从陆家所在的位置到苏州河北岸,是要花1分钱坐摆渡船的。北岸相当于农村,很荒僻,“因此解放前,那里有不少共产党的秘密基地。”

小说里花费了不少笔墨讲述地下党的故事,乍看之下和孙甘露的《千里江山图》也有一些相像。但仔细读又不像了,因为他笔下的地下党也是生活里寻常男女的本色,谈寻常的恋爱,且谈恋爱的时候会和女朋友分一包猪头肉吃得津津有味。

书中中心人物之一捣蛋阿婆的身份设定就是一名为党的事业牺牲的地下党员遗孀。其中捣蛋阿婆和小姐妹去奉贤南桥找一所学校的校长报信,挽救了新四军三五支队几十人命运等细节均不是杜撰,而是历史上曾真实发生过的。一些人物原型陆逐都曾亲见过,对谈过,他很受震动。他想,上海人慷慨义烈的一面,似乎很少被认真书写过。

《觅婿》虽也是写上海人在小半个世纪里的故事,但它与《繁花》最大的不同之处,在于表达了一种对于世道向善的坚信。

“我想通过小说强调的一点:你先不要管现在怎么样,有些人和事现在看起来不好,但是未来可能会好。随着时间的推移,一切都会慢慢得到纠正的。我这想法可能和很多人不一样,但我相信是这样的。”

天不怕地不怕,就怕儿子一声吼

1977年,陆逐参加了恢复后的第一届全国高考。考了上海市第8名,但因为只让他读大专,他不去。隔一段时间又考,这次进了华师大中文系。当时系里名师众多,其中就包括民国时期“新感觉派”代表人物施蛰存。

“这时候上课流行递条子,我们就递张条子给他,上面写:‘鲁迅骂你是洋场恶少,你怎么看?’施蛰存看完,说本地口音浓重的普通话回:‘则个问地怎么讲尼(这个问题怎么讲呢),他身体不好呀,多疑。多疑么,我就变成洋场恶少了呀。’大家听了,哈哈大笑。”

他感慨,“从前老师和学生的关系是很近的,现在越来越疏远了。”

施蛰存

陆逐在大学时代是文学青年,当时已开始写小说。及至大学毕业教书了,有位特级教师对包括他在内的年轻教师说:“你们想搞文学创作的就别教书,做不好老师的。”

从此以后,陆逐就定定心心做老师,退休了才开始写小说。他说,教书无非靠两个字:真心。他讲从前故事给我们听:

“我小时候学校里有个印尼华侨老师,我听听他讲课觉得一般,但学生都说他好,考试成绩也确实很好。原来当时刚解放,生活还很拮据。学生一天只吃两顿,这个老师上课时候就买几只大饼带到教室里,一拗二,分给大家吃。学生们都等着这一天,这就是他们的礼物呀。大饼香得不得了,这在60年代是好东西。”

学生感受到老师的爱,他们也因此百分百地投入学业,为了不让老师失望。“教书最重要的是一颗真心,”他由此发出感慨,“发自内心爱自己教的孩子。”

陆逐定定心心教了一辈子书,直到退休才开始写小说

因为教书,他可以很快捕捉到社会上新冒头的一些流行趋势,他也从来不排斥这些东西。包括儿子陆晨成为摇滚乐迷,后来又亲去搞摇滚,他也没有排斥过。

“我其实接受不了摇滚乐,但也不能说他搞摇滚有什么错,所以我就让他去。当时住在老房子,早上10点他起床,自来水一开开始洗漱,一边洗一边‘哇哇’穷吼。对门阿姨,刚烧好一碗红烧带鱼捧在手里,一听吓一跳。一碗带鱼掉在地上不说,人也不行了,后来连吃几颗保心丸才化险为夷。”

陆逐回家,登门道歉。“所以我一直说自己是天不怕地不怕,就怕儿子一声吼。”

陆晨回忆,那是1996年左右,自己在读大学,从后来“顶马”吉他手、当时的大学室友梅二那里开启了一个摇滚新世界。“那天早上在听‘涅槃’,塞着耳机,听到高潮跟着叫了一声。”

陆逐曾试图理解儿子的爱好,他偷偷花4元买了一张陆晨在大学演唱会的门票。看他抱着吉他“边弹边吼,身子扭动,头发乱甩”。他看不下去了,悄然退出回了家。

儿子的故事

“陆晨啊,不许去北京啊!”

初识“涅槃”和一众欧美摇滚明星的90年代,是陆晨最怀念的岁月。

“当时社会慢慢开放了,各种思潮都开始涌入国内。我1995年进大学,记得当时买到过一本书叫《垮掉的一代》。”他翻一翻内容,充斥毒品和同性恋。“我想,怎么这种书都能翻译出版啊?时代的确是不一样了。”

那个年代,搞艺术的人也都干劲十足。“到了2000年以后,资本慢慢进来了。这本身不是坏事,但对艺术的伤害也比较大。90年代很纯真,大家面貌一新,有很多新鲜的东西可以去感受,创作很多东西,又没有被资本所伤害到。”

1999年,陆晨大学毕业前夕。有一天他在电话里跟陆逐说,“我大学毕业了要去北京搞摇滚。”

“我爸爸说:‘侬不要动,就呆在家里,我现在就回来!’他当时骑助动车,回到家半边脸上都是血。因为急着赶回来,路上摔了一跤。他看到我第一句话:‘陆晨啊,不许去北京啊!’”

陆逐根本无心处理伤口,他向儿子提出折中方案:可先寻一份正当工作,利用业余时间搞音乐。母亲的建议更直接:考公务员。

他的专业是广告系,当时也已去几家公司面试过,发现他们都是晚上加班,这就和他平时乐队排练的时间形成冲突。”他在心里略一盘算:“进了广告公司的话,以后就没有排练时间了,那我的音乐梦想就结束了。但做公务员回到家,没人找的呀。再看看我爸爸这副样子,就算了。”

陆晨说,自己有一个开明、民主的父亲

他后来果然当上公务员,且到如今一直是公务员。

上海滩权威的乐评人孙孟晋前阵子写过一篇追忆21世纪初上海摇滚乐的文章,其中写道,

“他们(摇滚乐人)大多都有正常职业,不像北京摇滚人有条件混杂地过着乌托邦的生活,上海一向对非主流的接纳是谨慎的。”

陆晨承认这种南北差异,“我觉得北京一方面生活成本比上海低,然后大多数在北京搞摇滚的都不是本地人,他们过北漂生活只为孤注一掷地搞音乐,我不是也想过要去嘛。在文化中心从事创作,确实容易被注意到。”

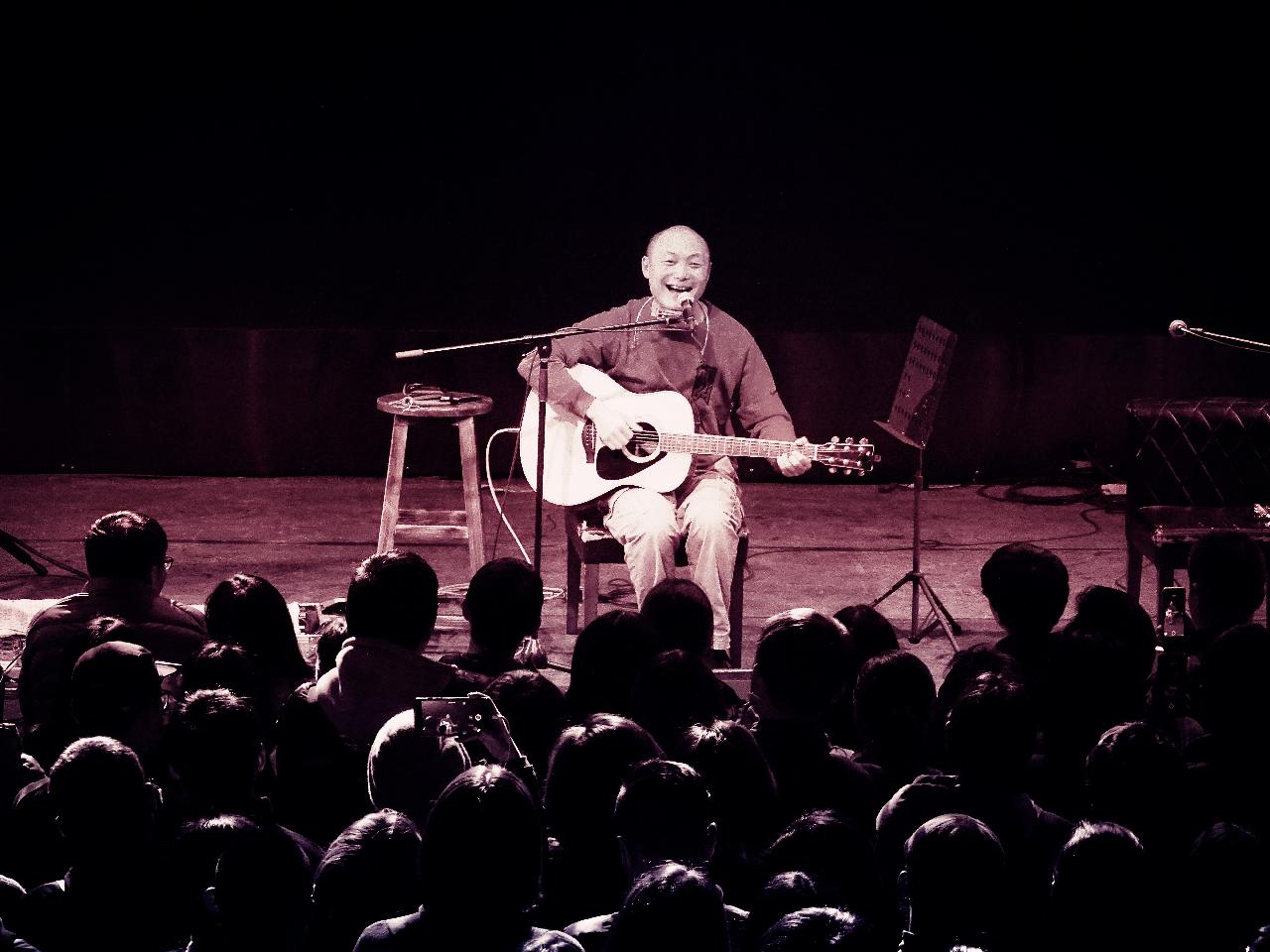

陆晨&十四行诗(by包头小郝)

他后来回过头看,如果当时真去了北京,未必会比在上海的发展好。“北京摇滚圈有一个现象很有意思,大家扎堆搞出来的音乐会很像,等于起个蓬头弄个风潮出来。”他说,

“但上海不一样,这里的生活成本高,不可能不工作就去搞乐队,养不活自己的。那你就没有那么急,因为还有口饭吃。你就有富余去想,自己要做什么音乐。在音乐上,这里的每个人都有自己的想法,每个人都按照自己的性格去做。而不是饭都没的吃,要快点搞个乐队去演出,快点把自己打响。所以接触上海的音乐你会发现,每个人作的音乐都不一样,都非常有个性。”

现在音乐环境太成熟,套路也多了

前两年“五条人”火了以后,很多摇滚乐迷——其中以上海乐迷居多——都提出了这个问题:如果“顶马”还在,这个同样喜用方言创作和演唱的乐队是不是也会火遍全国?但这个问题已经没有意义了。当然很多时候我们提问,也并非因为它有意义。

另一个没有意义的问题:如果“顶马”是成立在现在这个年代,借助社交平台的疯狂扩散,他们会更成功吗?

“我觉得这个时代是资本在运作,整个环境已经太成熟了,反而缺少一些新鲜的东西。”他说,

“我们当时是2000年出头,一切都比较粗糙,艰苦,甚至好的音响都没有。我们当初整个环境也还是一片方兴未艾,正在摸索的时候,这也是最扎劲的时候。就像你玩一个新的游戏,一开始觉得怎么这么好玩,后来就慢慢觉得厌弃了,都是套路了。当时的音乐没有套路,所有人都在摸索应该怎么做中国文化背景下的摇滚,怎么做得好玩。”

但到了20年后的今天,

“音乐市场太成熟了,音乐节、LIVEHOUSE,甚至有点搞腻了。所以很多年轻的音乐人会看,知道自己如果玩某个套路就可以上音乐节、可以赚钱,反而缺少了一些真心。”

他总结道,“就像爸爸一直说的,老师教学生也需要真心,做任何事情都需要真心。”

“顶马”存在15年的历史上,传播最广的歌之一当然是《申花啊,申花》。

陆晨穿申花球迷汗衫演出

陆晨回忆,有蛮长一段时间乐队现场演出的时候,会涌进很多申花球迷。“看看发现,我们也就一首歌是和足球搭界的,但他们还是感觉很开心。”他说,

“申花1995年夺冠的时候,我读大学第一年级。我和爸爸都不是正宗球迷,但这支球队渐渐变成了一种城市的情结。后来写歌的时候,我觉得申花代表上海,应该写出来。就像我爸爸觉得江宁路上发生了这么多事情,也代表着上海的一部分,应该写出来。”

陆晨写了这么多歌词,父亲陆逐认为里面还是《上海童年》写得好,“他有时候写的东西,像十三点一样的。”后来,他在台上赤膊上阵,在网上也闹出不小动静。粉丝当然击节叫好,但正统人士觉得总归不像腔。

陆逐从自己朋友那里听说了这件事,“我气死了,真的气死了。我后来稍微跟他讲过这件事,但想想也没办法,各人走各人的路,我也管不了那么多。”

仔细想来,陆晨不记得和父亲之间发生过很大的冲突。“他一直是个比较民主的爸爸,哪怕再气不过要打我的时候,也只是眼睛看着我,拿拳头砸边上的墙,一边说‘侬哪能这样子啦,侬哪能这样子啦!’”

父子都迷恋的小市民精神

这对父子利用业余时间搞创作,不约而同扮演了上海历史和文化记录者的角色。在他们至今走过的岁月中,或多或少经历了和自己一样生活在这座城市里的同龄人相似的爱憎、困惑和迷失。在他们各自的创作中,“小市民”这张上海独有的人文标签是让他们着迷的话题。而陆晨更是自称小市民,“顶马”的一张专辑甚至就叫《最低级的小市民趣味》。

但在孙孟晋同一篇文章中,他这样写道,

“(顶马)一支至今我都以为是上海最有代表性的摇滚乐队,他们不是给上海小市民贴标签,而是用戏谑的方式给这座城市添加了一种色彩,和未来的沪语小说《繁花》呈异曲同工。”

“上海的文化就是西化得比较早,大家应该是有点优越感的,他们觉得自己是上海人,接触到外国文化的前哨。自己就算住弄堂,也是上海的弄堂。但上海这座城市里的人,95%其实都是普普通通的上班族。就算从事比较高档的职业,谁又不是小市民呢?”陆晨想到从前拆迁,总有人要和拆迁办闹,吃相真的难看。“但别转身,他说自己想为儿子多争取一点利益。普通老百姓,想让后代过得好一点,只有靠着这个机会。所以小市民的外在下,其实也有他的真心实意。”

陆逐有一次开着车在路上,

“看到上街沿几个家伙赤膊,头颈里吊着金链条。两瓶啤酒,一碗青菜一碗螺丝,老得意。我心里一‘咯噔’,想想自己怎么从来没有过过这种惬意日子呢,我好像从来没有定定心心弄瓶啤酒自斟自饮过。他们就是典型的小市民,不在乎别人怎么看自己,只要过得滋润就行了。我工资不知道比他们高多少,但这种日子我没有办法过的。有时候也会向往,这种就是接地气。”

陆晨讲,路边摊自己也吃过的。“我们以前排练完,路边摊吃点小龙虾,天一热赤膊也无所谓。但我们是文艺青年,和弄堂腔调还是不一样。”

陆逐点点透头,“上海实际都是靠着小市民才繁荣起来的,没有他们,上海不成其为上海。”

他们写上海人、唱上海人,但说到底,他们心目中的上海精神又是什么样的呢?

陆晨说:“我觉得上海的精神概括起来说就是‘我想得到最好的一切,但我同时也要拎得清’。这也是一种小市民精神,上海精神这么多年没什么改变:务实、有生活趣味、开放而又谨慎。”

“其实我小说里的捣蛋阿婆也象征着一种普遍的上海精神,上海人就是很喜欢捣蛋,他们捣蛋不是脸板起来的,笑嘻嘻就把很多制度、风俗都改了、颠覆了。”陆逐补充,“且上海人也不怕吃亏,偶尔被敲记榔头也是敲过算数。”