上海收藏鉴赏家协会副会长、文史学者王金声先生将于2月26日在闵行区图书馆举办“爱俪园往事——我收藏的哈同旧照”讲座。王金声以收藏近现代名人手迹而闻名,此次讲座,他将以首次发现的哈同原版旧照为发端,讲述爱俪园往事,以及自己半生收藏的得失。在讲座举办前夕,周到君采访了这位低调的收藏大家。

父亲捡来一块木头与同爱俪园主人有缘

见到王金声的时候,他正在家里准备给朋友们寄上海大学出版社出版的丛刊《海派(第2辑)》,在这本丛刊上,有王金声写爱俪园往事的文章,而他的爱俪园旧照和相关旧物的收藏,则要从他小时候家里的一块木头说起。

刊登有王金声爱俪园文章的《海派(第2辑)》

王金声回忆说,我还在读书的时候,住在虹口石库门旧里的陋室中,父亲是工程师,他的写字台上永远堆满了书,母亲叠起几摞书后才能腾出一块地方让我做作业。人在地板上走,书会跟着晃,父亲怕书翻倒,用一块方木压着,母亲嫌脏,示意我把木头丢到垃圾桶去,父亲却说:“不能丟!这是哈同铺在南京路上的铁藜木。”

为什么王金声父亲会有一块哈同铺在南京路上的木头?哈同是英国冒险家,清末到上海炒房产发了财,南京路边上有一半地产属于哈同。为了让南京路热起来,哈同在南京东路从今天的六合路到江西中路之间的路面上铺设了木砖。当时用的全是印度进口铁藜木(属于红木的一种),造价不菲,但随着南京路迅速繁华起来,哈同拥有的地产价值得以暴涨。

谢之光《拆旧轨铺新路》

1963年夏天,南京路上拆电车钢轨,连夜撬下的木砖堆在路边等待清运。王金声父亲当时在外滩纺织局上班,在他滇池路上发现了这堆脏兮兮满是油污的老木头,便顺手捡了一块。

讲完木砖的来历,王金声赶紧把它放进了纸箱,也从此记住了“哈同”这个洋人的名字。此后几次搬家,他都没舍得把木砖丢掉,直到有一次搬家途中不巧摔坏了一尊雕像的底座,王金声就请木工师傅拿这块木砖去复制雕像底座,也算是物尽其用了。

但是后来当王金声在上海市历史博物馆里看到南京路当年铺路木砖被作为文物陈列时,才回想起自己家里那块早已移作他用的木砖,心里徒唤可惜。

上海市历史博物馆陈列的南京路木砖

爱俪园笺纸上有徐悲鸿转运见证

哈同花园虽然是旧上海最大的私家园林,但每逢节日,也常对外开放,爱俪园内还有圣仓明智大学,哈同夫人罗迦陵担任校长,聘请国学大师王国维、罗振玉、康有为等前来讲课。

王金声藏有一张“仓圣万年耆老会纪念笺”,是爱俪园搞活动时专门印的。笺纸左边的仓颉像出自徐悲鸿之手,这幅仓颉像堪称改变了徐悲鸿人生命运的“敲门砖”。

“仓圣万年耆老会纪念笺”

当时,年轻的徐悲鸿从宜兴逃婚到上海,正在生活无着走投无路间,参加了爱俪园的仓颉画像征稿,获得了一致好评,由此被招入爱俪园任美术指导,并成为康有为的弟子,从此彻底改变了人生。

王金声的外公与爱俪园画师李汉青是老友,“仓圣万年耆老会纪念笺”就是李汉青所赠。

两件藏品印证哈同夫人准确生日

爱俪园旧影

爱俪园内的“天演界”

当年,王金声外公是爱俪园的常客,也曾陪王金声外婆一起去爱俪园内“天演界”看戏。“天演界”是个剧场,1913年国学大师章太炎和汤国黎就在此地举办了“文明婚礼”,蔡元培担任证婚人,孙中山、黄兴等出席婚礼。

王金声还收藏有一幅清末大学者、书法家沈曾植为哈同夫妇所写的祝寿诗。沈曾植(字寐叟)是前清遗老,也是海上寓公,1922年,垂暮之年的沈曾植遇上71岁的哈同与59岁的罗迦陵做“百卅大寿”,这么隆重的盛典,寐叟当然拈毫为之庆祝。

沈曾植为哈同夫妇写的贺寿诗

这件贺寿书法写于七夕,而七夕是哈同夫人罗迦陵的生日。王金声展示了一张罗迦陵去世时爱俪园出的讣告,上面明确写着罗迦陵的生日为七月初七,而外界对罗迦陵出生日期有多种说法,但均有误。

哈同夫人罗迦陵的讣告

两幅前所未见的哈同夫妇原版旧照

王金声还收藏有一幅爱俪园设计者黄宗仰的山水画,黄宗仰是著名僧人,1903年哈同在沪西涌泉浜圈地300亩,花费70万两银元,由罗迦陵聘请黄宗仰参与筹划造园,历时6年,建成旧上海最大的中式园林“爱俪园”。花园设计糅合中西风格,共有八十三景,时称“海上大观园”,老上海市民仍习惯称其为“哈同花园”。黄宗仰的绘画罕见,王金声偶然从朋友处得见,用两幅藏画换来。

爱俪园设计者黄宗仰的山水画

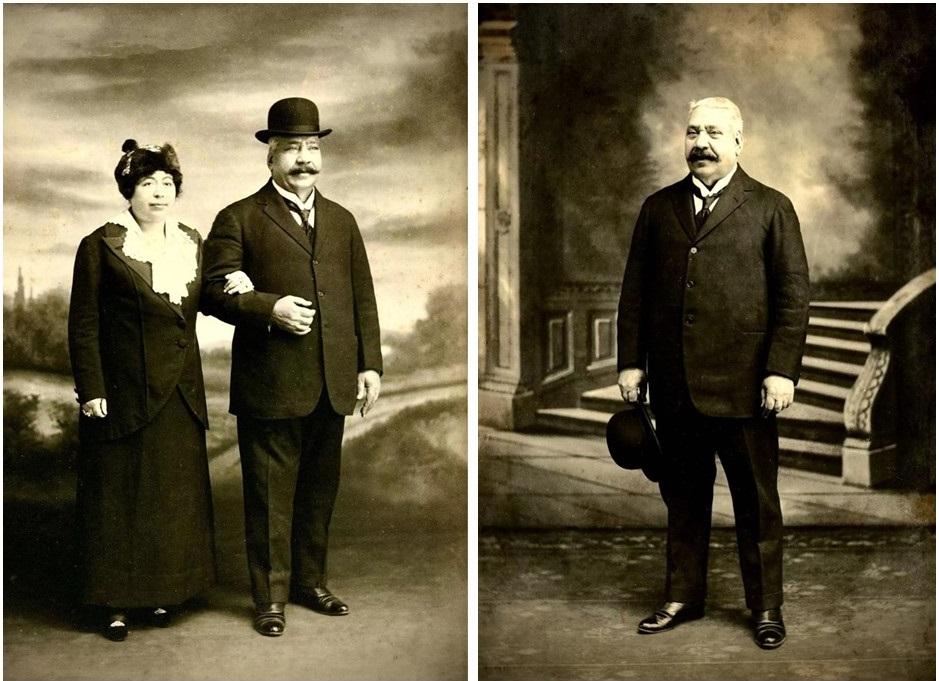

最难得的爱俪园题材藏品,是两幅哈同夫妇的原版照片,之前在所有关于爱俪园的图书资料中都未曾见过。

王金声为《海派》丛刊写好爱俪园文章后,打听到某拍卖行有两张爱俪园主人原版旧照准备拍卖,于是他一心想要将照片拍到手,用作文章配图,他甚至想好了要不惜一切代价,没想到,最后到手的价格却不是很贵,也许是老天也要成全王金声的这篇文章吧。

哈同和哈同夫妇原版旧照

讲座:爱俪园往事——我收藏的哈同旧照

主讲人:王金声

讲座时间:2023年2月26日周日13:30

讲座地点:闵行区图书馆七楼2722会议室(名都路85号)

主讲人简介:

王金声,字澹厂、别署澹简斋主。辛丑孟秋生于上海,祖籍常州。幼承家学,尝从文坛硕彦郑逸梅、邓云乡、施蛰存诸丈游,略通文墨,偶涉笔报章遣兴以自娱。好古敏求,精鉴赏,兼收并蓄晩近学人墨迹垂四十余年。现为上海市收藏鉴赏家协会副会长、华亭文社理事、简社社员、复旦大学中华古籍保护研究院客座教授。