六一儿童节应该是大家小辰光最快乐的一个节日。六一儿童节虽然已经成为很多人的过去式,但相信每个人都有属于一段自己的童年记忆。

上海音像资料馆最近发布了一组关于儿童节记忆的历史新闻片和纪录片,主要镜头在上海拍摄,画面非常有时代感。例如,过去家长都是在哪里给孩子选购儿童用品的呢?来看看70多年前在上海儿童用品商店拍摄的一段画面。

上海儿童用品商店,拍摄于1950年代

上海儿童用品商店,拍摄于1950年代(上海音像资料馆 提供)

本期新闻晨报·周到《上海会客厅》节目,我们邀请到几位嘉宾,他们当中有老画家,也有老报人,有海派作家,也有二宝爸。来看看他们的童年时代,有哪些值得回忆与分享的趣事……

少年宫是我和儿子的艺术发祥地

张安朴:76岁,画家、上海硬笔画研究会会长、上海宋庆龄基金会理事、中福会少年宫辅导专家

中福会少年宫是我儿时心目中的天堂。毛主席当年为中福会少年宫亲笔题词“少年宫”三个字,所以很多老上海一般都将其简称为少年宫或市少年宫。上世纪五六十年代,能去少年宫学习或者参加有关活动的均是学校的好学生和好孩子,一般由在读学校进行推荐。

我去少年宫学美术是在小学四五年级以及初中二年级。当时要进少年宫学习是很难的,因为我创作的一幅作品被送往东欧展出,所以才有了去少年宫学习的机会。

中福会少年宫,快乐的课余生活。新西兰电影人拉迈•海沃德(Ramai Hayward)女士和她的团队1961年在中国拍摄纪录片《中国儿童》中的片段(上海音像资料馆 提供)

在我的印象当中,虞子俊老师在少年宫担任我们的美术辅导老师,他是一位了不起的指导老师。可以说,虞老师培养了后来在上海美术领域里有所作为的大部分画家,有些画家今天在国内外也很有影响力,他们中间有陈逸飞、夏葆元、徐纯中、汤沐黎等当年一大批美术尖子。

张安朴2010年创作的一组中国福利会优秀老建筑作品(钢笔水彩画,60余件),均捐赠给中国福利会(现藏于上海宋庆龄基金会)

美术辅导教室位于大理石大厦的二楼。说起大理石大厦的天顶,我们小伙伴都称它为“奶油蛋糕”,宛如电影里的欧洲宫殿一般。后来我们这一代人有了孩子之后,又把他们送入少年宫学习。我儿子张乐陆在少年宫创作的《儿童生活》邮票被选为1996年的六一儿童节特种邮票发行,还在少年宫的大厅里举行了邮票首发式。

为了纪念六一儿童节,反映新中国儿童丰富多彩的现实生活,1996年6月1日发行的《儿童生活》特种邮票(张乐陆设计)

少年宫是我和儿子的艺术发祥地,也是一座常驻心里的花园。希望有机会,能再回少年宫去看看!

张家花园旁边游泳池里的欢乐

庄元强(阿庄):69岁,老新闻工作者,曾在张园居住了四十多年

阿拉小辰光,碰着大热天,不少人会去游泳,还有交关小朋友到张家花园(张园)门口的大沪冷库去孵冷气,再拣几块碎冰块防暑降温。可以说,在上世纪六十年代没有电扇和空调的夏季,暑假去游泳池游泳嬉水,是我们小时候最快乐的日子,而张家花园周边游泳池里的欢乐则写满了我整个童年时代。

那时,我家附近曾经有三个游泳池,都在张家花园十分钟“步行圈”内。从张家花园走出去,沿南京路向西走到江宁路口美琪电影院斜对面的是小新成游泳池(位置在中信泰富这里)。往东走,有两个游泳池,一个是大新成游泳池,在南京路成都路那里,现上海电视台对面的是室外的大新成游泳池(位置在南证大厦这里);另一个位置在大新成游泳池斜对面的弄堂里面,是属于体育学院运动系的室内游泳池。

大新成游泳池是当年我们静安区小朋友们的最爱。大新成有一个标准游泳池和两个娃娃池,我们一整个下午就在水里泡着,和小朋友一起在水中嬉笑玩耍。我的第一次游泳就是在两个耳朵状的娃娃池里完成的。记得游泳初级班训练时,一开始我就泡在娃娃池里面,先是用手撑住扶手沟,再使劲用脚面打水,要不停弄出几朵水花来;接着是在水中学屏气,然后让身子浮起来,这样一步一步学会之后,教练才把我从浅水区里“放了”出来。

那时候只要一放暑假,我就去游泳池办张一张下午场的月卡。 每天下午,我和张家花园的小伙伴们,在屋里就把游泳裤先穿好,外面再穿条短裤,打着赤膊,拖双海绵拖鞋,一起去游泳池。从游泳池回家是我们最高兴的事了,每人拎着一条湿嗒嗒的游泳裤,手里拿着棒冰或雪糕,有辰光手里零用钱多,还会一人搞一瓶冰冻盐汽水,那感觉才叫爽呢!

鲁迅公园里的那张姐妹合影

董鸣亭:65岁,海派作家,上海市作家协会会员,上海老新闻工作者协会会员,著有石库门小说四部曲,和陆伟合著有《上海老洋房的故事》,近年来出版长篇小说《蓝宝》和《蓝宝(续)》

我是家里最小的妹妹,排行老五,上面有二个哥哥和二个姐姐。我与老大年龄相差十二岁,与老四相差四岁,他们都十分疼爱我,从小就把我当洋娃娃一样抱在怀里。特别是二个姐姐,出门玩就会把我带在身边,她们把我打扮得花枝招展,还会用她们的零花钱帮我买蝴蝶结和零食。

在我上小学时,大哥已经参加工作了,他是一位港务局的船员,做三天休三天。每次大哥下船休息,家里就热闹了许多,大哥会帮我们拍照,并且自己印照片和放照片。

记得那年的儿童节,正好大哥休息在家,于是,他就带着我们三姐妹去了家附近的鲁迅公园玩,并帮我们拍了很多照片。那时候我在虹口邢家桥南路小学上学,学校与鲁迅公园有二站路的距离,为了抓紧时间和省钱,大哥就骑着自行车在学校门口等我放学。

董鸣亭(中间)三姐妹在鲁迅公园的合影,拍摄于1969年左右

等我坐在大哥的自行车后面赶到公园门口时,早已等在那里的二位姐姐马上帮我梳头,梳了当时最流行的小马扎辫子,并来到鲁迅墓前留念,而这张照片成为我最美好的六一儿童节纪念。后来,我的姐姐们都去了农村插队落户,大姐一去就是十年,二姐也去了八年,而我代父母亲给姐姐们写信,一直写到她们回沪为止。

如今,我们兄妹五人都已经老了,儿童节已经成为了过去式,但现在兄妹们在一起仍然一起拍照,一起出去旅行,一起分享美好的生活。因为,童年的乐趣会影响我们的一生,生活因此会更精彩,而手足之情永远是我们爱的源头。

童年时的我与今天的孩子,谁更快乐?

蒋天:43岁,育儿专栏作家,魔都二宝爸,儿子读小学,女儿念初中

前几天,我带着家里的一对姐弟(女儿和儿子),跑去锦江乐园今年刚开的夜市大快朵颐。站在散发着赛博朋克般魔幻灯光的摩天轮脚下,有几分感慨:

我尤其喜欢这个极度魔幻的夜市场景:耳畔是呼啸而过的一号线地铁,头顶上高高横亘的是车流如织的沪闵高架,抬眼可见的是咯噔作响的古早级别环园小火车,而不远处的魔都最大摩天轮在暮色里散发着霓虹灯光……

蒋天5月26日晚上带孩子们去锦江乐园夜市白相

对于我这种在上海西南角长大的人而言,锦江乐园更是童年记忆里的情感寄托和情怀图腾,其意义已经远超过一个主题乐园。换而言之,像我这种生于上世纪80年代初的“中年老人”,所有童年回忆里那些对古早游乐地标的仰望或期待,甚至出发前因为兴奋而通宵睡不着觉,这些记忆早已被淡忘。

蒋天幼儿园时在锦江乐园与父亲的合影,拍摄于1980年代

譬如,我们小时候戴绿领巾、红领巾春游或秋游的打卡圣地——西郊公园,其吸引力远比不上今天的野生动物园和海昌海洋公园。而上世纪的“主题乐园三剑客”——上海环球乐园、美国梦幻乐园、福禄贝尔主题乐园,如今还有多少年轻人和孩子会记得呢?

小时候戴绿领巾的蒋天,拍摄于1980年代

平心而论,我很羡慕现在的孩子们,包括我家那对姐弟。我儿子4个半月就拿了护照,跟着我和他的姐姐几年里面已经环游了世界上三十多个国家。而我的童年时代,能坐一次长途汽车跑到十公里以外某个不知名公园溜达一圈,就欢腾到好像赢下了全世界,这种不出上海的旅游,已经是我童年最重大的娱乐活动了。

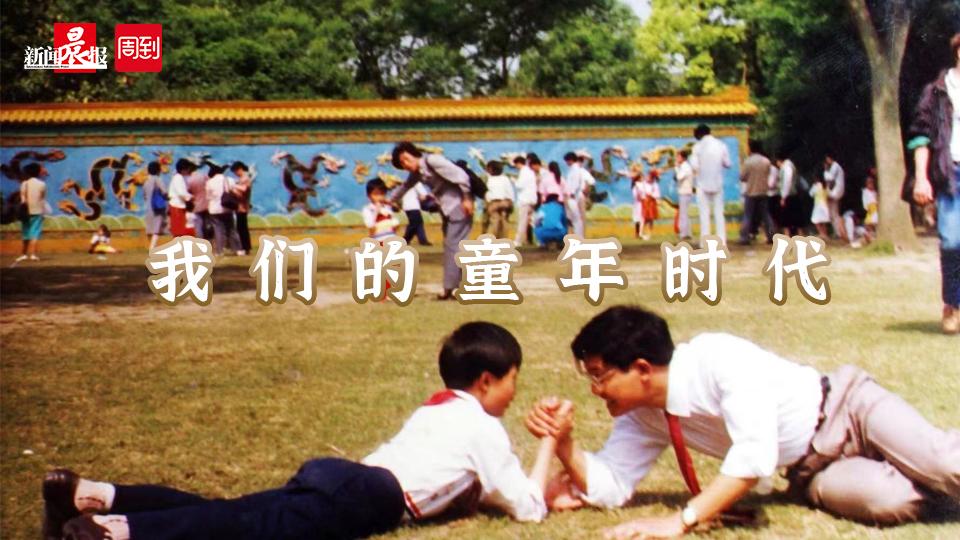

蒋天小时候和父亲在嘉定汇龙潭公园的草坪上扳手腕,拍摄于1980年代

现在的孩子们,无论美景抑或是美食,都是手到擒来,甚至电视里惊鸿一瞥的某个玩具,都可以通过淘宝、京东、拼多多等各种电商平台,分分钟钟就变成手里的实物。

在一次旅途中,我无意中瞥见姐弟俩玩着平板电脑,对窗外掠过的美景,他们的小眼神却视而不见,我恍惚间又产生了一丝困惑:

当他们的童年的快乐得来太高频、太容易,太理所应当时,这样的快乐浓度会不会得到稀释?会不会变得不再那么浓郁和强烈?当孩子们兴奋点的临界值越来越低,这还是一件好事吗?他们和童年时的我相比,谁会更快乐呢?我没有答案,你有答案了吗?