有多少50后、60后,曾随父母在澡堂里“孵”过?有多少70后、80后,曾跟着姆妈去开老虎灶的地方泡过开水……蒋振国老先生作为“过来人”,夜深人静时,想起那个年代的生活场景,凝思提笔,画下了感同身受的回忆。

光华坊一带从无到有,体现在建房的数量上,直到户连户,弄堂就这么形成了。早前,小区及周边配套设施基本没有,永兴路上没有路灯,没有店铺,路面用碎石子简单铺就,人稀车少,很冷落。

光华坊内房建满,永兴路上户连户。人稀车少无店铺,石子小路很冷落。

居民林万泰开了个头,在永兴路弄堂口开了一间杂货铺,前门开店,后面居住,一房两用,引线、钢丝夹、文具、烟酒……店铺虽小,货品齐全。

路边户主林万泰,一房分隔前后间。前开店铺后居住,油盐烟酒杂货卖。

有了杂货铺后,永兴路上又陆续开出了熟水铺、早点铺、成衣铺……那是相当热闹了,后来,弄堂边上建起了小学,光华坊长大的孩子,母校多是永兴路二小。

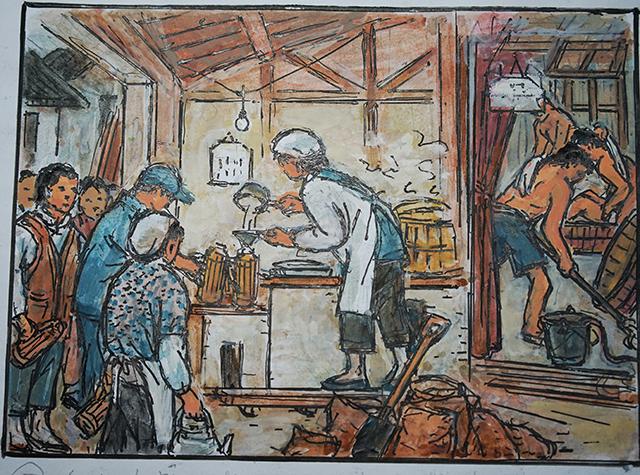

路边花家见势好,住房亦营老虎灶。周邻均来泡开水,夏令还设盆浴澡。

光华坊的早晨,是在永兴路上早点铺里的“四大金刚“飘来香味中苏醒的。来一碗热气腾腾的豆浆,捡一些油条、大饼或者粢饭团,可堂吃,可外带,美滋滋。

随之又是一片店,粢饭油条浆大饼。当时供应收粮票,人多时常还排队。

“沪火炎炎暮复朝,锅储百沸待分销;一钱一勺烹茶水,免得人家灶下烧”。这是对曾经遍布上海街头巷尾的“老虎灶”的形象写照。说起“老虎灶”,如今许多年轻人可能已不知为何物了,但对有点年岁的人来说,却是生活中难以忘怀的记忆。弄堂口,花家开的“老虎灶”主要经营熟水售卖,零售熟水叫“泡水”,夏令时节,还提供 “清水盆汤” 洗浴服务。

据原闸北区档案局资料记载,闸北区境内有“老虎灶”始于清末民初。1928年,原闸北区成立了“熟水行业同业公会”。至1938年,原闸北境内已有“老虎灶”30余家。

上世纪50年代初,鼎盛期全市共有2000多家老虎灶,之后随着供水系统的不断完善而逐年递减。直到上世纪90年代中期,市区的老虎灶日渐式微,至2003年,市区已经基本绝迹。2013年10月,上海市区内的最后一只老虎灶关闭。

“现在上海的布店越来越少。“喜欢穿定制衣服的蒋老先生感慨道。如今,成衣大行其道,除了一些老人、孩子以及需要特殊规格的人士,买布做衣已经是很遥远的事情。曾几何时,永兴路上开了一家成衣铺,光华坊的妇女都来这里“做衣服”,一边比划着国外画报、时兴的剪纸样式,一边“指挥”裁缝“做衣服”,津津乐道的样子。做旗袍、中山装、西装是高档定制,做棉服则是普通需求。蒋老先生说,别看店虽然小,生意还不错。

不远一户成衣铺,中西服式量身做。一张台板缝纫机,店小生意还不错。

无论男女老少,只要经历过解放后、见证过上海改革开放40年的波澜壮阔,哪怕只是一个片段,都会在蒋老先生的连环画中找到共鸣。有一些粮店、布店、老虎灶渐渐淡出了历史,褪色成为一张张城市底片,当人们已经告别了这些物件,看到画中还原的场景,更会珍惜如今的大好生活,在怀念、感恩与无限憧憬中,奔向未来的日子。