上海人的忍耐心是有的。

住房困难的年代,几代多口人挤在十多平方米的屋檐下是常有的事,和隔壁邻居共用厨房和卫生间也稀松平常。

生活苟且,梦想还在。

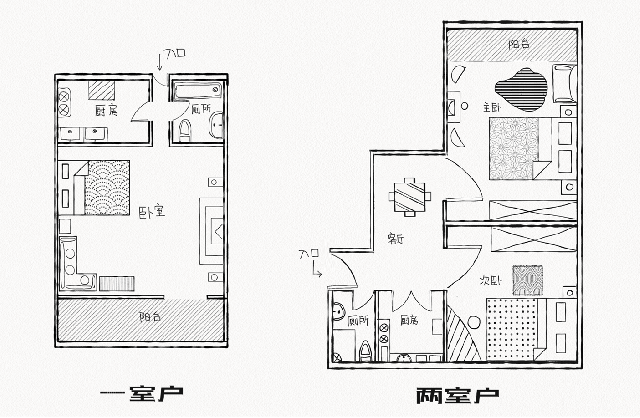

1980年代大批出现的小厅、小煤卫、大卧室布局的新村工房是上海住宅史上的第三次变革,也使上海人改善住房条件的梦想成真。

现在,我们把这些房子称为“老工房”。但当时,谁不是欢欣雀跃、放着鞭炮搬入了新家?

一

前段时间旅行时,内蒙古当地司机无法释怀地说起了一件事:

“表妹嫁到了上海,好几年前我带着羊腿羊排去看她,可连她家门都没进。”

“他们在小区旁边的饭店请我吃饭,吃完后,上海妹夫对我说:哥,我帮你找间宾馆……”

人们对上海人“冷漠”的观感,往往就有这一事件做佐证——瞧,都不请我们去家里坐坐。

上海人确实不大爱请人去家里做客,罗美恩回想了一下:“十几年间,我们家里没请过客。”

人情冷漠?不好客?嫌麻烦?都不是。是家里根本腾不出放一张圆桌的地方。

罗美恩从小和父母住在遵义路800弄一室户的房子里。

进门是一个很小的厨房和卫生间,再往里走,就是卧室和阳台,房子实际面积十几个平方米。

■罗美恩家平面图

这样的房型是标配,整幢楼共六层,一梯四户,每家的厨房和卫生间都靠走廊。

和大多数80后一样,罗美恩和父母一起睡在唯一的卧房里。“我睡在钢丝床上,白天收起来靠墙上。”

为了节约空间,家里所有的储物空间都上移,墙上打出了一排柜子用来放棉被、各季衣物。

在罗美恩七八岁的时候,家里重新装修了一下,把阳台打通,变成了她的小房间。

阳台的一边做了一个连书橱的书桌,让她平时写作业用,睡觉就是在阳台上打地铺,白天把被子卷起来。

房间和阳台相隔处做了一道窗帘作为隔断,算是给了彼此一点私密空间。

“那个时候房子太小,卧室就是会客厅。上海人其实是比较注重隐私的,像我,从小就被要求不好随便坐在父母床上。”

“如果家里来几个客人,没位置坐,难免要坐到床上去,这个时候女主人会炸毛的。”罗美恩分析了当时家里不请客的原因。

■上世纪80年代一户上海居民家,小木地板是当时典型的装修风格。

二

这套现在看来是拼命在“螺蛳壳里做道场”的房子,当时却已是他人艳羡的对象。

这套房子,是罗美恩外公外婆的房子拆迁后分得的。

拆迁分了两套:一套两室户,老两口和儿子住;十几个平方米的一室户,恰逢女儿要结婚,就给她做了婚房。

那时能有一室户做婚房是令人羡慕的。很多人结婚,婚房只能是在男方石库门的房子里搭出一个阁楼。

罗美恩妈妈分得的这套房面积小,房型在现在看来槽点满满——厨房和卫生间的窗户面向过道,缺乏隐私。

但在1980年代初,光是有独立煤卫这一点,就足以甩出石库门房子、两万户房子几条横马路了。

■上世纪80年代一梯六户式的新村工房,阳台统一安装了铁窗。

而这一类房子,也在上海住宅变迁史上留下了自己重要的位置。

上海的典型住宅经历过几次变化。

第一代是上世纪二三十年代的代表住宅石库门;

第二代是50年代以曹杨新村为代表的一室户不配套的筒子楼;

第三代是80年代出现的小厅、小煤卫、大卧室布局的新村工房;

第四代就是现在的大厅、大煤卫、小卧室布局。

罗美恩家的房子属于第三代住房的早期,那时还没有厅。后来为了满足人们会客、客房的需要,房型设计得更为合理,发展为一室半或一室一厅。

■1995年初甘泉新村某一室一厅住户,长辈来探望儿孙一家。

第三代住宅中还有一种常见的房型,两个房间加一个过道。这两类房型就是人们口中的一室户、两室户。

每一次上海住宅经历变化,都是“人民日益增长的美好生活需要和(不平衡不充分)的发展之间的矛盾”。

上世纪70年代末,由于大批知青返城,“文革”中被侵占的私房落实政策,居住困难户增多,“住房难”的问题凸显出来。

为此,上海把解决居民住房问题列入重要议事日程,制订了一系列加快住宅建设的政策和措施。

■上世纪80年代在建的沪太新村

从1977年至1980年,市区边缘地区建设了33个新村。

从1980年起,80年代的住宅建设分四次规划,在中心城区边缘新辟74个居住区。

如今回首看这些小区,有不少上海人熟悉的名字:

第一批1980年上报批准建设的,有兰花、长白、曲阳、彭浦、沪太、泰山、长风、虹桥、仙霞、田林、宛平、上钢、潍坊等13个;

第二批1982年上报批准的有工农、民星、运光、彭浦(东块)、管弄、仙霞(南块)、长桥、德州、上南、雪野、临沂、梅园、泾西等13个;

第三批1985年上报批准的有市光、国和、国定路、丰镇、凉城、彭浦(北块)、甘泉(北块)、真北、仙霞(西)、康健(西)、梅陇等22个;

■1986年9月18日刊登在《解放日报》上的“七五”期间新辟居住区分布示意图

第四批1986年至1990年上报批准的有长海、图门路、田堵宅、清涧、杨思新村、菊园小区、泾南新村、桃浦等26个。

从1980年代初到1995年,市中心城区周围新辟的居住区有100多个,为市民提供了大量房源。

三

上海人喜欢将这批拥有独立煤卫的住宅称为“新gōng房”,以区别此前煤卫合用的“老gōng房”。

不过,这个“gōng”字到底怎么写,是“公房”还是“工房”,还存在不同说法。

《新民晚报》上曾刊登过一篇名为《“公房”与“工房”》的文章,作者邹身坊认为,应写为“工房”。

他的理由是:“上海的工房,始于1956年起建的人称‘两万户’的那种两层一幢的建筑,这些建筑砖木结构,多户合用一个厨房、一个厕所。”

“它们先后组成了一个个工人新村,如曹杨一村、天山一村、鞍山一村、凤城一村等都是……随着一个个工人住宅区的兴建,人们口中的‘工房’的名称也就此叫响了。”

■1990年某住户搬入新村,燃放“五百响”鞭炮庆祝乔迁新居。

在还没有商品房买卖的时代,什么样的人可以有足够的幸运,得到这样一套煤卫独立的“新工房”,改善住房条件呢?

一部分就是像罗美恩家那样,拆迁分得的;另一种是作为居住困难户被照顾。

■阳台上齐刷刷伸出的球门式晾衣架,是新村一景。

罗美恩家在1990年代初也曾得到过单位分房的机会。当时她爸爸单位根据她家的条件,给他们分了一套浦东竹园小区的房子。

只是由于住惯了长宁,他们并不想搬到浦东去,所以放弃了这次分房机会,期待第二年重新分一套其他区域的房子。

“谁知道,第二年就没有分房福利了。”在房子这件事上,上海人家谁没有一点遗憾?

参考资料:

1. 杨扬,《迁出石库门 踏入成套房 上海住房消费步步高》,人民日报华东版,1995年5月4日。

2.《上海住宅建设志》编纂委员会编,《上海住宅建设志》,上海社会科学院出版社,1998年9月第1版。

3.《上海房地产志》编纂委员会编,《上海房地产志》,上海社会科学院出版社,1999年。

4. 范立琴,《本市“七五”期间将出现新型住宅》,文汇报,1985年11月3日。

本期图片除注明外由陆杰先生拍摄

图片版权归陆杰先生所有

请勿转载,违反版权必究

- END -

写稿子:顾 筝 韩小妮/ 实习生:梁向阳/

编稿子:韩小妮/ 画图画:二 黑/

写毛笔:陈冬妮/ 做图片:二黑/

拿摩温:陈不好玩/

版权所有,未经允许请勿转载

请给我们留言,获取内容授权