编者按:

你知道吗?在我们这个时代,不仅是年轻人,老年人也同样怀揣着梦想,步入暮年,他们的梦想不仅是自己拥有更好的晚年生活,很大一部分人还在用生命最大的热力去关爱别人,奉献社会, 小梦想甚至改变和感动了一大群人,他们的梦想也成为上海这座城市变得更温暖、更进步的动力。

感念于此,“筑梦早上海”公益项目应运而生,由上海市老年基金会、上海科技助老服务中心、新闻晨报联合发起,腾讯公益提供支持,向魔都老人招募梦想,并发动社会各界支持老人们筑梦、圆梦。

不管几岁,人生永远有机会,愿我们所有人都常怀理想,梦想之光不灭。

筑梦档案②

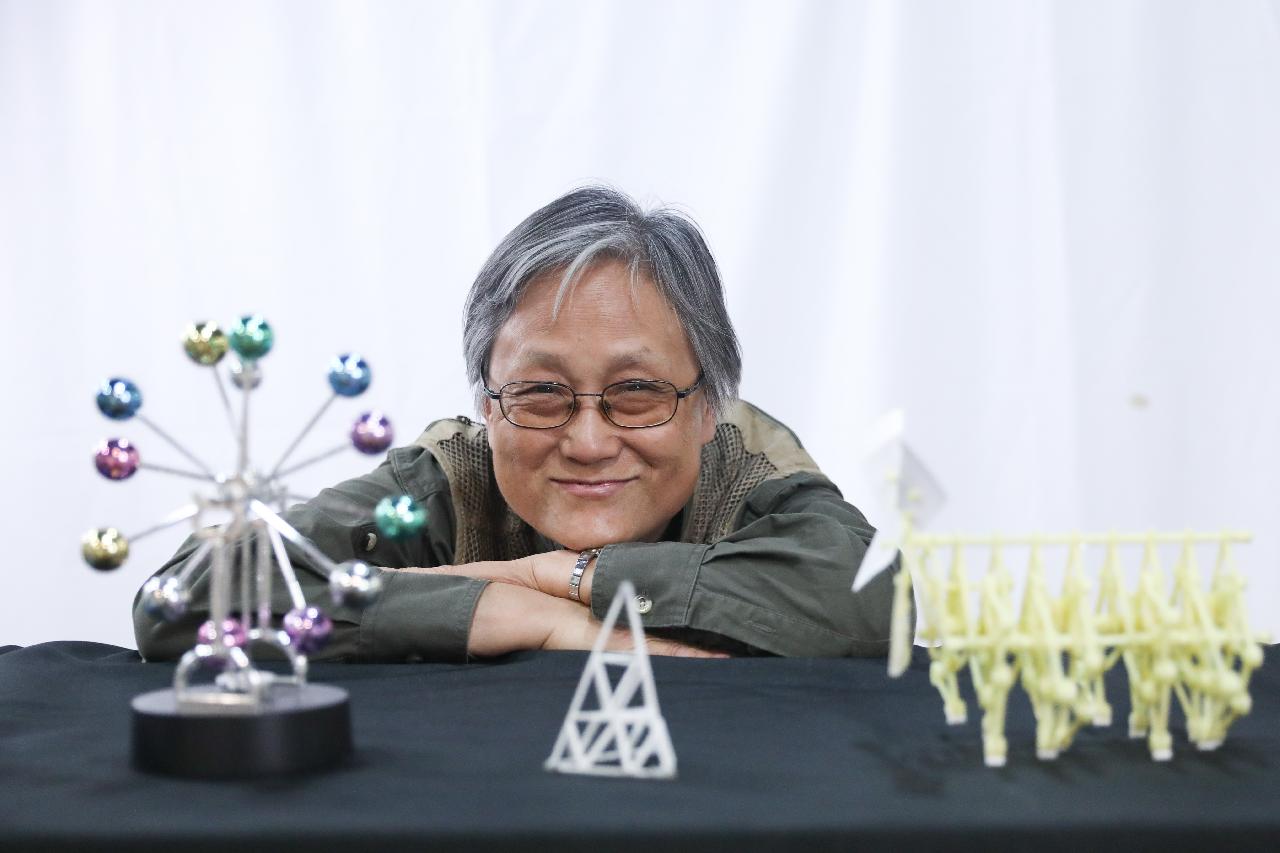

姓名:吴於人

身份:同济大学退休教授、物理科普达人(网络ID:“不刷题的吴姥姥”)

年龄:73岁

筑梦诉求:呼吁更多人加入科学普及和教育工作,培养年轻一代对科学的好奇心

用小实验解答网友发来的疑问,在公交车上解析行驶的物理知识,走进火箭发射现场和充满神秘感的核电站,还有每个月雷打不动4场以上的科普讲座……刚刚过去的这个夏天,千万级视频科普大V “不刷题的吴姥姥”、73岁的同济大学物理学教授吴於人依然忙碌。无论线上线下,你都能看到她穿着那身满是口袋的灰色工装背心,在不同的场景下把科学知识娓娓道来。

这份忙碌,一方面与吴於人作为科普视频博主的身份相关,另一方面也是吴於人和她的忘年交关大勇博士早已习惯的“日常”。在过去的十多年中,他们以“智勇科创”及“不刷题俱乐部”为依托,在不断的科普活动和科创教育工作中,努力帮助3-60岁的人群提升创新素养,培养创新思维,普及科创爱国。

让他们欣慰的是,现在,任何人都可以在短视频里跟着“不刷题的吴姥姥”轻松了解常见现象背后的物理知识;同时,越来越多青少年走进科创科普基地,从零开始学习自己动手、创想、研究。在谈到“梦想”二字时,吴於人和关大勇告诉我们,他们的希冀始终如初:让科学普及和科学教育细水长流,让这份事业形成更多人合力前行的场效应,“我们的力量还不够,我们希望这份事业有更多人一起做”。

做科普,从好奇心入手

退休之前,吴於人曾任同济大学物理演示实验室主任、教研室主任,也是教育技术硕士生导师和同济大学物理实践工作站的首任站长。满脑子都是新鲜点子的她,很早就开始思考和探索科学普及和教育的方式与方法。2018年,由吴於人、关大勇牵头,联合同济大学十位教授、博士成立“不刷题俱乐部”,这份探索的路径也变得日益清晰:科学普及无需刷题,科创教育更可以拒绝机械重复的训练。用吴於人的话说,生活中有太多让人直观感受、理解定理的机会,死记硬背大可不必,“年轻的生命太宝贵了,全都用来刷题多浪费啊!”

所以,在全网吸引了1200万粉丝之后,吴於人的科普工作始终与“好奇心”密切相关。上到让她全国闻名的“天宫课堂”,下至菜市场里称重问题,只要能激起大家对物理的兴趣,她都会主动出击,“宇宙射线的轨迹像一把扫帚,别的科学家也会这么说,但他不会直接拿着扫把讲。而我就在镜头前举起扫帚了——因为这不但吸引大家的眼球,更为了科普。”

而为了更好地让大众理解这些科普内容,73岁的她也逐渐掌握了视频脚本的撰写方式,打磨内容、积极备课是她的生活日常,动脑筋做“五毛特效”更是常有的事。在讲述物理学家吴健雄帮助杨振宁、李政道用实验证明宇称不守恒的时候,她和团队在科创实践基地的大镜子琢磨了许久,镜子外的她举手,镜子里的她反而要把手放下。吴於人说,经过特效剪辑后,网友会明白,这里的“不守恒”是一种“镜像不守恒”,“我们想尽办法用老百姓理解的、喜闻乐见的形式做科普,效果才好”。

当然,科普并非一人之功。“不刷题的吴姥姥”系列短视频走红后,吴於人也没有放弃线下的科普讲座和教育活动。刚刚过去的这个暑假,智勇科创团队每个月有超过100场公益科普讲座,平均每天就有三场以上的活动,“这是我们过往十几年的常态,除了各种学校、街道、企业还有政府搭建的平台,更多还有我们自发的线下科普。”关大勇说。

学科创,唤起教育的初心

很多人认识吴於人,是从“科普大V”的身份开始的。但在团队成员的心中,她首先是一个好老师,一个能启迪思考、激发热情的有趣的人。正如她自己一再表达的那样,“你要培养一个有好奇心的学生,你自己是不是要先具备好奇心?”

也是在这种思路的引导下,即便是在“双减”前K12社会教育培训最火热的年代,团队依然选择走自己的路:一边是通俗易懂、妙趣横生的科学普及,一边是以“未来科学家实验场”为代表的动手动脑、长期陪伴的科创教育,双向并行,彼此促进。

从某种程度上说,科学教育的道路远比科普短视频更难。关大勇回忆说,2009年智勇科技刚刚成立时,团队不是没有过“遇冷”的情况,直到2011年第一批学生开始在各类科创比赛中获奖,创新教育的成果才得到了验证。“这本质上是需要长期主义的思维的,从兴趣到志趣,需要长期投入时间”。

更重要的是,他们看到了孩子们的改变——

豆豆同学第一次参加科普的活动时,还是在幼儿园阶段。当时作为科普主讲人的吴於人问了他这样一个问题:你的梦想是什么?

“我想做会飞的汽车”,他说。

后来的许多次相见里,豆豆同学都带着同样的回答与梦想一次次进阶:小学时,他以“小学生眼中的伯努利原理”展开科普,拿到了第一个科创比赛奖项;初中时,他又通过项目性学习继续搭建风动的动力模型;高中时,他开始探索自动化控制中机电一体的相关课题,还成了在科学家论坛上与顶尖科学家交流的青少年代表。

“我们最初认识这个孩子时,他妈妈告诉我们,他不太爱写作业,或者说有的人会认为他不是传统意义上的‘好学生’,但我们一路陪伴,看到了他的成长和蜕变,我相信他的未来也是水到渠成。”关大勇说,这样的例子还有太多太多,孩子们跟着“吴姥姥”入门,并在创新的项目化学习中找寻热爱,收获了不一样的风景,“我们也见过‘小宇宙爆发’的孩子,从倒数到进入四校,拿到名校的入取通知书,现在在海外留学……我们认为这都很自然,我们真正关注的是孩子的变化,以及由此唤起家长让孩子健康成长的初心。”

吴於人常常会念叨,希望更多科技工作者能加入科普的队伍,希望家庭、学校、社会能对科学教育有更多的思考。她认为,教育就是要让学生应试和兴趣兼得,“我们努力使教育为学生的当下和未来负责,这需要教育工作者研究,如何让学生不刷题做研究,还要研究得津津有味,养成习惯”。

小梦想,让科学的“合力场”更大一点

如何才能让科普走得更顺畅?有流量了是不是可以多接点广告?在“不刷题的吴姥姥”系列视频走红后,吴於人和团队多次被问到这类问题。

但真正懂得科普的人会发现,“为爱发电”才是常态。关大勇透露,他们一开始就不是以“打造网红”为目标,即便是在迎来海量关注的当下,“不刷题的吴姥姥”对各类合作邀约也始终保持着审慎甚至是“苛刻”的态度。

团队的付出和保护,也常常让吴於人感慨事业不易:她的助手任咪咪是“不刷题粉丝中心”的负责人,也是一名消防家属——这意味着她在为科普工作全情投入的同时,也要更多地担起家庭的重任,“我常常会把对消防员的敬重和爱怜转移到她身上,因为她需要更多的坚强来承受孤独和担忧”。

令人欣慰的是,“吴姥姥”以她的人格魅力持续吸引着同道中人。“我是姥姥的学生,我的学生现在已经是我们的中坚力量,甚至他的学生都加入了我们。这种传承的力量在当下很有生命力。”关大勇说,团队里有汽车专业毕业的高材生,有专注航空航天研究的博士生,还有来自985高校的优秀毕业生们,“有很多人都渴望做这件事,只是以前缺乏这样的机会”。

更重要的是,科学普及和科学教育这“两条道路”如今逐渐有了“造血”和“输血”的互动:一方面,“不刷题的吴姥姥”让越来越多的普通人关注科学,潜移默化改变了对科学教育的理解;另一方面,越来越多孩子的成长与变化,让智勇科创有了更积极的“造血”空间,从而反向支持科普事业不忘初心。

当然,对于很多网友提出的将AI技术、动画VR制作引入科普短视频,乃至于不断扩大实践基地的建议,他们也确实面临着技术、资金等各方面的困难。“我们在成长过程中得到了科委、科协等等方面很大的帮助,未来,我们也会继续探索如何在政府的引导下,与好的基金会、企业在彼此认同的前提下展开合作。”关大勇笑言,他和吴於人甚至探讨过“吴姥姥”IP形象、数字人等等相关的开发,吴於人也一直在整理她对科学普及和教育的所思所想,力求能给更多同路人启发,“这些小梦想的前提,是我们共同营造一个好的土壤和环境,细水长流地让科学普及和教育汇聚成合力场,让大家都能爱上科学,永葆好奇心!”

9月4日-11日是上海慈善周,早上海项目组拟推出早上海公众筹款项目——筑梦早上海公益项目,发动社会各界支持老人的筑梦、圆梦。上海市老年基金会、上海科技助老服务中心、新闻晨报联合发起,腾讯公益提供支持。

即日起至10月31日,邀请全社会共同参与“不管几岁,人生永远有机会”众筹计划。由“早上海"项目组向魔都老人招募梦想,在腾讯公益平台开展众筹,早上海公益伙伴们共同加入筑梦。

快来猛戳二维码,一起圆梦!