自《繁花》电视剧首映到全剧终,原著作者金宇澄始终“不响”,从未在公开场合发表过对剧版《繁花》的评论,在剧播期间也婉拒了一切与剧版《繁花》相关的正式采访邀约,外界的轰轰烈烈、纷纷绕绕仿佛都与其无关。

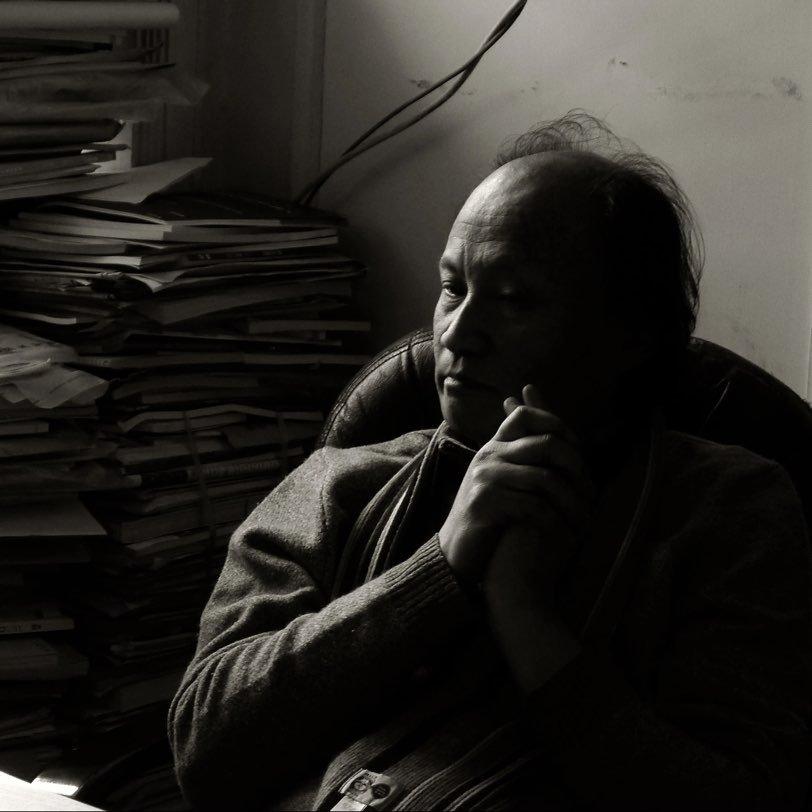

近日,曾专访过金宇澄的前报社记者郑晓蔚向新闻晨报·周到记者表示,金宇澄低调且真性情。金宇澄的朋友圈里,与《繁花》影视作品相关的宣传几乎没有,他依然保持着传统知识分子的淡泊态度,与上海人的“不响”精神相得益彰。

而在回忆七年前专访金宇澄的细节时,郑晓蔚感觉到时过境迁,老旧报道因时间漫漶自动丧失些许阅读价值,但他对受访者骨子里自带的谦冲、淡雅、真诚与良善记忆犹新。

以下为郑晓蔚的自述:

七年前,金宇澄受邀到南京大学做《繁花》人物专题讲座。当时,他已因《繁花》成为备受瞩目的上海作家,这部小说几乎横扫了国内文学奖项,也让他摘得茅盾文学奖。

专访在讲座结束后有幸完成。金宇澄当时给人的印象就很低调,让人感觉无论聊什么事情,他都能保持平缓的语调,不会有情绪上的起伏。也许是因为经历得多了,始终能够保持平常心。

当时的报道里面就提及王家卫正在筹拍这部作品的电影版。如今电视剧版先于电影版问世,但也足以可见王导是拖延症晚期患者。

金宇澄的写作起源于东北插队时给朋友写信。他说,插队生活的不同,让他的观察和表现能力得到锻炼。尽管在上海写作,但他在东北的经历成为文学创作的源泉。

后来,互联网的兴起改变了他的写作轨迹。金宇澄在2011年偶然进入上海的“弄堂网”,开始进行网络写作。这段经历成为他后来创作《繁花》的基础。他在网络上与读者互动,创作了长篇初稿,最终形成了《上海阿宝》(《繁花》的原名)。

《繁花》一经问世,金宇澄的名声迅速传播开来。王家卫看过小说后主动找上门,一开始谈论的是希望将其改编成电影。

在这之后,金宇澄怕王家卫要得急,很快递上电影版剧本,但后来发现王家卫是慢性子,比如半个月才回短信,忙起来更是有一阵没一阵,金宇澄对此表示理解,干脆自己也不急了,不定日程表,渐渐地也不再关心电影版的进度了。

然而,即便成名,他仍保持编辑的身份,不愿以作家自居,坚持认为自己是等待好稿子的编辑。他表示,编辑和写作是相互矛盾的,他对自己的写作要求很高,无法同时担任这两个角色。

金宇澄是这样解释的,

长期做编辑,你会养成挑剔的习惯。写作则需要强烈地鼓励自己、绝对的自信。如果用编辑的态度来对待自己的话,可能就写不下去了,有点人格分裂——白天在检查自己,晚上在鼓励自己,第二天审视自己的东西,发现到处是毛病,这就写不下去了。两者不能兼得,你只能投靠一头,于是我就投到了编辑这一头。”

于是,他放下了小说创作,坚持编辑的角色,认为自己的职业就是等待好稿子,但是对创作、对文学圈,他一直在场,光看不说话。

金宇澄表达了对写作的态度,强调写作不是一个机械的过程,而是需要偶然的机会,如果自己再写小说也要等出现一个偶然的机会——就像《繁花》一样。

在专访的最后,金宇澄对当时已经出现的互联网碎片化阅读习惯表达了看法。他为此打了个比方,表示自己在根据自己的专业兴趣建立朋友圈,看一些综合类推送,而老婆看到的内容是完全不同的,她关注的朋友圈内容多是八卦。由于行业不同,个人的朋友圈内容便不同,这也导致了阅读习惯的不同。

谈及互联网对纸媒的冲击,身为杂志执行主编的金宇澄当时说,他们也在做公众号,丢失了这一头,也想在那一头得到点什么。他说,正如过去热闹的微博逐步被微信公众号所替代,互联网的未来是无法被准确预估的,

但有一点,人类对知识的获取,对信息的获取,这种热情是不会改变的。”